新春のアントワネット菓子クラスは、バラの香りに包まれて。

2026年のアントワネットクラスの幕開けは、

華やかなメレンゲのタルト

特大マドレーヌ(通常の2倍)

コルシカ島の伝統菓子、アンブルチータ

を作りました。

メレンゲのタルトは、メレンゲ台は型いらずで自分の好きな大きさ、形にできます。

シャンティークリーム、ベリー類と相性は永遠ですね。

2026年のアントワネットクラスの幕開けは、

華やかなメレンゲのタルト

特大マドレーヌ(通常の2倍)

コルシカ島の伝統菓子、アンブルチータ

を作りました。

メレンゲのタルトは、メレンゲ台は型いらずで自分の好きな大きさ、形にできます。

シャンティークリーム、ベリー類と相性は永遠ですね。

特大マドレーヌは、特注の型で!

ユズと蜂蜜風味。

卵2個ぴったりで、通常のサイズですと12個分ピッタリ(6個の型2台分)という

レシピが自慢です。(笑)

特大マドレーヌは、特注の型で!

ユズと蜂蜜風味。

卵2個ぴったりで、通常のサイズですと12個分ピッタリ(6個の型2台分)という

レシピが自慢です。(笑)

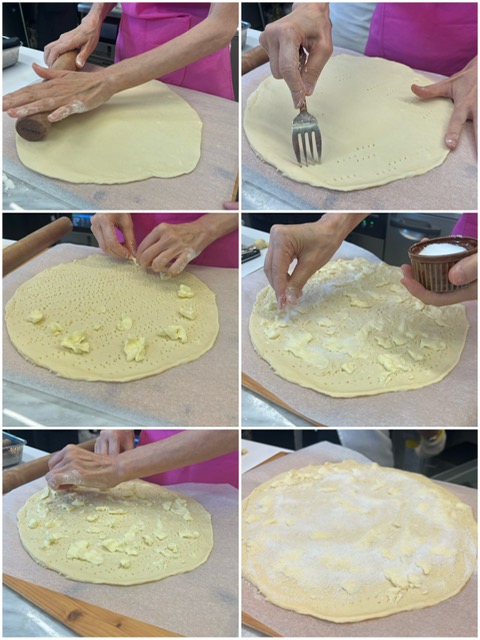

コルシカの銘菓、アンブルチータは、現地で11月から7月のみ生産される

山羊、または羊、またはその両方のホエーから作られるブロッチュというフレッシュチーズを

使用します。手に入らない場合は、リコッタチーズで。

型なしでタルト生地は、自分で成形します。

コルシカは、かつて貧しい土地、しかも島国だったので、物資があまり入ってきませんでした。

なので、お菓子道具もあまりなかったと思われます。

コルシカの銘菓、アンブルチータは、現地で11月から7月のみ生産される

山羊、または羊、またはその両方のホエーから作られるブロッチュというフレッシュチーズを

使用します。手に入らない場合は、リコッタチーズで。

型なしでタルト生地は、自分で成形します。

コルシカは、かつて貧しい土地、しかも島国だったので、物資があまり入ってきませんでした。

なので、お菓子道具もあまりなかったと思われます。

お紅茶は、ニナス・マリー・アントワネット様からお送りいただいた

バラの香りの紅茶で。

昨年出版した「マリー・アントワネットのお菓子」の内容に共感したとのことで、

お送りいただきました。

お紅茶は、ニナス・マリー・アントワネット様からお送りいただいた

バラの香りの紅茶で。

昨年出版した「マリー・アントワネットのお菓子」の内容に共感したとのことで、

お送りいただきました。

京都クラス初めて、3年以上経ち、3年がワンクールの生徒さん、卒業!と思いきや、みんな離れたくない、

というので(笑)、新しいクラスを作ってしまった。その名も、サロン・ド・アントワネットSalon d’Antoinette(サロン・ダンワネット)。

このサロンでは、私が皆さんにぜひ召し上がっていただきたいお菓子を2品作り、

著書「マリー・アントワネットのお菓子」を深読みして、文章の奥に潜むさらなる歴史や人物、

絵画の解説などを補足していきます。

今回のお菓子は、ドイツ菓子一品「フロッケンザーネトルテ」。

これはなんとシュー生地を薄く伸ばして焼き、それをクリームと重ねて作ります。

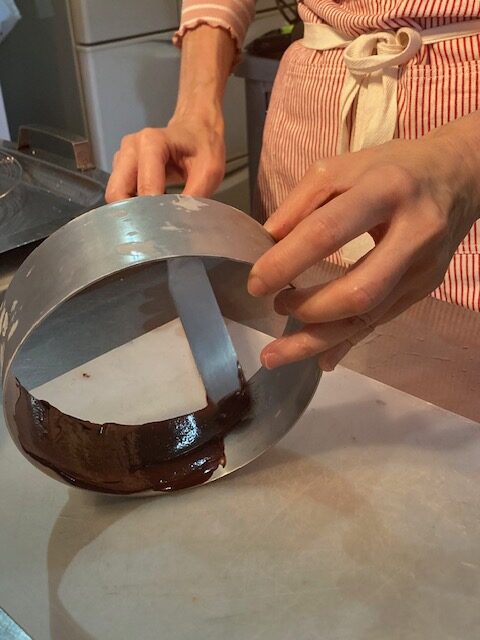

なにせ3枚もベタベタのシュー生地を伸ばすのが大変、ということで、ここで、元辻製菓専門学校の先生で、

3年前から生徒さんとして在籍していただいている堀田先生の手もお借りして、共演!(笑)。

さすが先生、手早くて美しいわん。

堀田先生は、普段は見ているだけですけど、ここぞというときに助けてくれるめっちゃ頼もしいセンセです。

現在は某女子大の教授です。

1月には、エテルネル会員のために、東京でも単発授業していただきます。

会員の方には、お知らせのメールしますね!

京都クラス初めて、3年以上経ち、3年がワンクールの生徒さん、卒業!と思いきや、みんな離れたくない、

というので(笑)、新しいクラスを作ってしまった。その名も、サロン・ド・アントワネットSalon d’Antoinette(サロン・ダンワネット)。

このサロンでは、私が皆さんにぜひ召し上がっていただきたいお菓子を2品作り、

著書「マリー・アントワネットのお菓子」を深読みして、文章の奥に潜むさらなる歴史や人物、

絵画の解説などを補足していきます。

今回のお菓子は、ドイツ菓子一品「フロッケンザーネトルテ」。

これはなんとシュー生地を薄く伸ばして焼き、それをクリームと重ねて作ります。

なにせ3枚もベタベタのシュー生地を伸ばすのが大変、ということで、ここで、元辻製菓専門学校の先生で、

3年前から生徒さんとして在籍していただいている堀田先生の手もお借りして、共演!(笑)。

さすが先生、手早くて美しいわん。

堀田先生は、普段は見ているだけですけど、ここぞというときに助けてくれるめっちゃ頼もしいセンセです。

現在は某女子大の教授です。

1月には、エテルネル会員のために、東京でも単発授業していただきます。

会員の方には、お知らせのメールしますね!

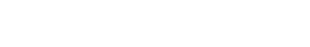

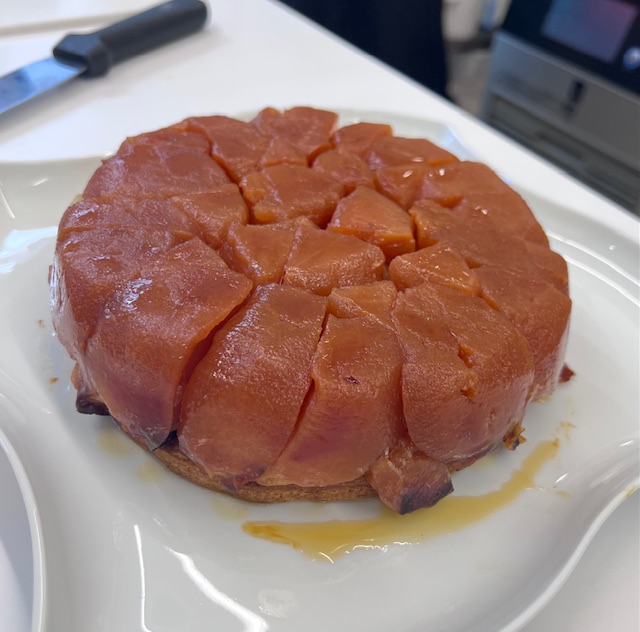

もう一品は、東京の教室でもベストセラーのリンゴのタルト。表面に広げる卵白にからめたアーモンドが美味しさの秘密。

もう一品は、東京の教室でもベストセラーのリンゴのタルト。表面に広げる卵白にからめたアーモンドが美味しさの秘密。

深読みでは、19世紀の美食家でもあり政治家、そして逃亡先のアメリカではバイオリンの先生として

稼いでいたというお菓子の「サヴァラン」の名前のもとになった、ブリア・サヴァランの20の格言を解説

(私の本の「はじめに」で、サヴァランさんが登場します。

格言では、「あなたの食べているものを言ってごらん。あなたがどんな人か当てよう」と言っています)

そして、ヨーゼフ2世の宴会の絵画については、着席しているハプスブルク家の人数に言及(日曜クラス)。

ここには、まだマリー・アントワネットはいなかったのでした。

*京都教室についてのお問い合わせ、申し込みは、HPに詳細記載がありませんので、HPのお問い合わせ欄から

メールをいただければ、うれしいです。

深読みでは、19世紀の美食家でもあり政治家、そして逃亡先のアメリカではバイオリンの先生として

稼いでいたというお菓子の「サヴァラン」の名前のもとになった、ブリア・サヴァランの20の格言を解説

(私の本の「はじめに」で、サヴァランさんが登場します。

格言では、「あなたの食べているものを言ってごらん。あなたがどんな人か当てよう」と言っています)

そして、ヨーゼフ2世の宴会の絵画については、着席しているハプスブルク家の人数に言及(日曜クラス)。

ここには、まだマリー・アントワネットはいなかったのでした。

*京都教室についてのお問い合わせ、申し込みは、HPに詳細記載がありませんので、HPのお問い合わせ欄から

メールをいただければ、うれしいです。

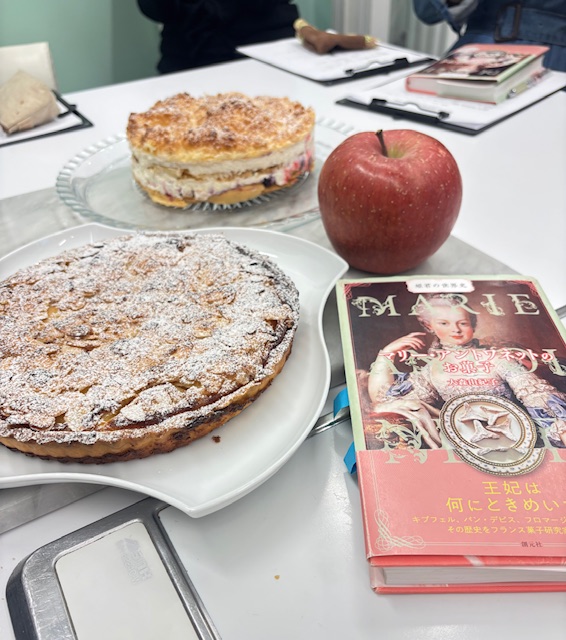

この本は、15世紀にブルターニュがフランスに併合された際、犠牲になった

Jeanne de Franceジャンヌ・ド・フランスという王妃のために、すでに出来裁判なのに

(マリー・アントワネットもそうですが)であらゆる施策を講じ、熱弁をふるう敏腕わけあり中年弁護士、

フランソワの泣き笑いの話。最後に感動秘話が二つも待っております。

当時の叡智が集まるカルチェ・ラタンの様子や、パリがいかに臭かったかなども知ることができて、

とっても興味深い本です。作家の佐藤賢一さんは、この本で直木賞受賞。

ブルターニュは、かつてはフランスには属していませんでした(ブルターニュに限ら

ず各地方は、18世紀頃までにフランスに併合される)。

15世紀に、Anne de Bretagneアンヌ・ド・ブルターニュというブルターニュ公国を引き継いだ公女

(当時は、ロワール地方もひっくるめてブルターニュだったので、

今でもロワールに属するゲランドをブルターニュのイメージでとらえます)は、当時のフランス王シャルル8世の「ブルターニュ

をなんとしてもフランスに入れたい」と大金を払って結婚することに。しかし、その

シャルル8世は急死してしまったため、次の王ルイ12世が、ブルターニュを手放し

たくなかったがため、当時の妻と離婚してまでも、アンヌ・ド・ブルターニュを手に

入れようと。

その当時の妻というのが、この本のジャンヌ・ド・フランスです。彼女

は離婚裁判で、結局負けてしまったのですが、後にブールジュにアノンシアード(受

胎告知)修道会を創立し、20世紀に(遅い!)聖列されたのでした。終わりよし!

この本は、15世紀にブルターニュがフランスに併合された際、犠牲になった

Jeanne de Franceジャンヌ・ド・フランスという王妃のために、すでに出来裁判なのに

(マリー・アントワネットもそうですが)であらゆる施策を講じ、熱弁をふるう敏腕わけあり中年弁護士、

フランソワの泣き笑いの話。最後に感動秘話が二つも待っております。

当時の叡智が集まるカルチェ・ラタンの様子や、パリがいかに臭かったかなども知ることができて、

とっても興味深い本です。作家の佐藤賢一さんは、この本で直木賞受賞。

ブルターニュは、かつてはフランスには属していませんでした(ブルターニュに限ら

ず各地方は、18世紀頃までにフランスに併合される)。

15世紀に、Anne de Bretagneアンヌ・ド・ブルターニュというブルターニュ公国を引き継いだ公女

(当時は、ロワール地方もひっくるめてブルターニュだったので、

今でもロワールに属するゲランドをブルターニュのイメージでとらえます)は、当時のフランス王シャルル8世の「ブルターニュ

をなんとしてもフランスに入れたい」と大金を払って結婚することに。しかし、その

シャルル8世は急死してしまったため、次の王ルイ12世が、ブルターニュを手放し

たくなかったがため、当時の妻と離婚してまでも、アンヌ・ド・ブルターニュを手に

入れようと。

その当時の妻というのが、この本のジャンヌ・ド・フランスです。彼女

は離婚裁判で、結局負けてしまったのですが、後にブールジュにアノンシアード(受

胎告知)修道会を創立し、20世紀に(遅い!)聖列されたのでした。終わりよし!

最近はプードルを少し入れたりするようですが。アーモンドは南仏の産物ですから

遠いブルターニュには19世紀後半鉄道が開通されてからしか届かなかったと思います。

これがまず、香りと味のひとつのポイント。

最近はプードルを少し入れたりするようですが。アーモンドは南仏の産物ですから

遠いブルターニュには19世紀後半鉄道が開通されてからしか届かなかったと思います。

これがまず、香りと味のひとつのポイント。

もう一つのポイントは、バターが本当に沢山入るので(ブルターニュは有塩バターを産出する地域で有名ですよね!)

いかに軽い食感を出すか。これはしかし、そのバターによってもたらされます。

つまり、混ぜるときにいかにバターを溶かさないか、それと、バターの粒を残すこと

も大切。その丸い粒の中に水分が含まれているから(なので、バターを溶かしてその

水分を逃してはいけない)、焼いたときにその水分が蒸発して穴があきます。そこが

サクサクの食感を生み出す極々小の空間になるわけね。

かつて、北フランスのお菓子で、さむ~い冬にしか作らないバターだくのとっても美

味しい幻の焼き菓子がある、というのを聞いたことがあって、ぜひその作り方を拝見

したいものだと思い、40年経ってます。(笑)が、それも、このバターの作用によ

るものですね。本当に現存する菓子なのだろーか、と今となっては謎。

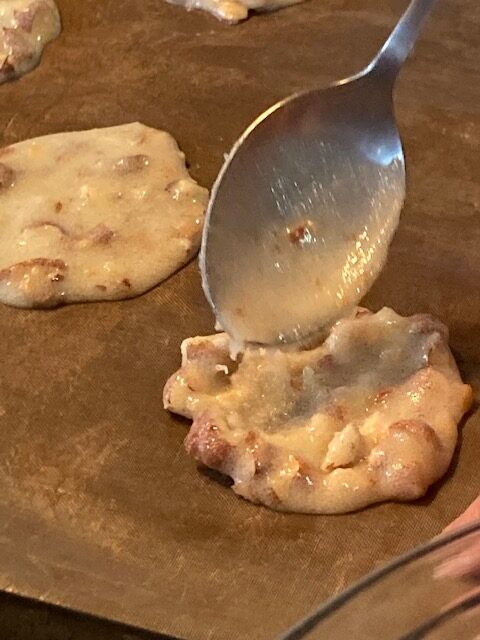

ガレット・ブルトンヌ、先週の地方菓子料理クラスで作りました。

他、お米のタルト(粉は不要。少量のお米がでんぷんとなってふんわり焼きあがります!)、

地方料理は、黒ビールを使ってつくる北フランスの牛肉のビール煮を作りました。

もう一つのポイントは、バターが本当に沢山入るので(ブルターニュは有塩バターを産出する地域で有名ですよね!)

いかに軽い食感を出すか。これはしかし、そのバターによってもたらされます。

つまり、混ぜるときにいかにバターを溶かさないか、それと、バターの粒を残すこと

も大切。その丸い粒の中に水分が含まれているから(なので、バターを溶かしてその

水分を逃してはいけない)、焼いたときにその水分が蒸発して穴があきます。そこが

サクサクの食感を生み出す極々小の空間になるわけね。

かつて、北フランスのお菓子で、さむ~い冬にしか作らないバターだくのとっても美

味しい幻の焼き菓子がある、というのを聞いたことがあって、ぜひその作り方を拝見

したいものだと思い、40年経ってます。(笑)が、それも、このバターの作用によ

るものですね。本当に現存する菓子なのだろーか、と今となっては謎。

ガレット・ブルトンヌ、先週の地方菓子料理クラスで作りました。

他、お米のタルト(粉は不要。少量のお米がでんぷんとなってふんわり焼きあがります!)、

地方料理は、黒ビールを使ってつくる北フランスの牛肉のビール煮を作りました。

今月のアントワネットお菓子クラスでは、ウィーンの老舗カフェ、ハヴェルカで

夜9時にならないといただけないブフテルンというパン菓子を作りました。

この店は、戦後にオープン。今は3代目ということですが、かつてそのおばあさんが、

夜にやってくる常連さんのために作っていたお菓子だったそうです。

中に杏子のジャムが入ります。ほっとする懐かしい美味しさ。

メランジェと呼ばれるウィーンのコーヒーにぴったりです!

今月のアントワネットお菓子クラスでは、ウィーンの老舗カフェ、ハヴェルカで

夜9時にならないといただけないブフテルンというパン菓子を作りました。

この店は、戦後にオープン。今は3代目ということですが、かつてそのおばあさんが、

夜にやってくる常連さんのために作っていたお菓子だったそうです。

中に杏子のジャムが入ります。ほっとする懐かしい美味しさ。

メランジェと呼ばれるウィーンのコーヒーにぴったりです!

2品目は、ドイツ菓子のフロッケンザーネトルテ。フロッケンというのは雪のかけら。

ザーネはクリーム。シュトロイゼルを散らして焼いたシュー生地に粉糖をふりかけると

本当に雪のかけらのよう。

この菓子は、シュー生地を平たくのばして焼き、それをクリームと交互に重ねて仕上げます。

2品目は、ドイツ菓子のフロッケンザーネトルテ。フロッケンというのは雪のかけら。

ザーネはクリーム。シュトロイゼルを散らして焼いたシュー生地に粉糖をふりかけると

本当に雪のかけらのよう。

この菓子は、シュー生地を平たくのばして焼き、それをクリームと交互に重ねて仕上げます。

3品目は、マロンのタルトです。

3品目は、マロンのタルトです。

このタルトには、マロン・グラッセのかけらが潜んでいるんですけど、マロン・グラッセってどうしてあんなに高級品扱いされるのかちょっと考えてみました。

まずは作るのに、毎日糖度を変えて漬け込む作業が大変なのと、きっと、砂糖を沢山使うから作られた時代には貴重だったという概念もあるのかもしれません。

フランスでは、栗は南西部アルデッシュのものが有名。そしてその栗を使ったマロン・グラッセは昔からマルセイユで作られているようです。

日本では、明治時代にフランス菓子を世に伝えた村上開新堂さんが、初期から作っていました。

というのは、これには理由がありまして・・・。

明治初期、これからは鹿鳴館だ!という時代を見据えて、明治政府がのちに村上開新堂の創設者となる、村上光保氏のちょんまげを切らせ、明日から横浜に行ってフランス菓子とやらを習ってこい!と。武士だった村上氏は中年だったにもかかわらず、フランス語など話したこともないまま横浜外国人居留地に送り込まれ、マルセイユから船でやってきたサミュエル・ペイルというパティシエにフランス菓子を習って、その後自分の店をオープンさせたのです。

そこで、マルセイユ出身のペイルさんに、マロン・グラッセを習ったのではないでしょうか。

ペイルさんて、兄も弟も日本にやってきてお菓子作っていたんです。日本のフランス菓子発展には、ルコントさん以前に、それに貢献したフランス人たちがいたことはあまり知られていませんね。

写真のタルトは、先日のアントワネットお菓子クラスで作ったものです。手に入りやすいマロンクリームを使用。レモンの皮のすりおろしを

混ぜて全体の味をしめました。

マロンって実はマロニエの実のことを言いますが、マロニエの実って、実は食べられないんです。栗は、シャティニエという木の実なので、本来はシャティニュと呼ぶんですけど、どういうわけか、マロンと呼ばれるようになっちゃったのね。

このタルトには、マロン・グラッセのかけらが潜んでいるんですけど、マロン・グラッセってどうしてあんなに高級品扱いされるのかちょっと考えてみました。

まずは作るのに、毎日糖度を変えて漬け込む作業が大変なのと、きっと、砂糖を沢山使うから作られた時代には貴重だったという概念もあるのかもしれません。

フランスでは、栗は南西部アルデッシュのものが有名。そしてその栗を使ったマロン・グラッセは昔からマルセイユで作られているようです。

日本では、明治時代にフランス菓子を世に伝えた村上開新堂さんが、初期から作っていました。

というのは、これには理由がありまして・・・。

明治初期、これからは鹿鳴館だ!という時代を見据えて、明治政府がのちに村上開新堂の創設者となる、村上光保氏のちょんまげを切らせ、明日から横浜に行ってフランス菓子とやらを習ってこい!と。武士だった村上氏は中年だったにもかかわらず、フランス語など話したこともないまま横浜外国人居留地に送り込まれ、マルセイユから船でやってきたサミュエル・ペイルというパティシエにフランス菓子を習って、その後自分の店をオープンさせたのです。

そこで、マルセイユ出身のペイルさんに、マロン・グラッセを習ったのではないでしょうか。

ペイルさんて、兄も弟も日本にやってきてお菓子作っていたんです。日本のフランス菓子発展には、ルコントさん以前に、それに貢献したフランス人たちがいたことはあまり知られていませんね。

写真のタルトは、先日のアントワネットお菓子クラスで作ったものです。手に入りやすいマロンクリームを使用。レモンの皮のすりおろしを

混ぜて全体の味をしめました。

マロンって実はマロニエの実のことを言いますが、マロニエの実って、実は食べられないんです。栗は、シャティニエという木の実なので、本来はシャティニュと呼ぶんですけど、どういうわけか、マロンと呼ばれるようになっちゃったのね。

付け合わせは、前日の買い出しで目に飛びこんきたビーツをジャガイモのバターソテーに加えてみました。

教室で初めて作ってみたので、生徒さんにどんな色になると思う?と聞くと、

みな一斉に「ピンク!」と。いやいや違いました。

世の中のクリスマス風景に溶け込んでいくような、赤いときめき色でした。(笑)。

前菜は、5種類の野菜とクスクスのタジン風。

付け合わせは、前日の買い出しで目に飛びこんきたビーツをジャガイモのバターソテーに加えてみました。

教室で初めて作ってみたので、生徒さんにどんな色になると思う?と聞くと、

みな一斉に「ピンク!」と。いやいや違いました。

世の中のクリスマス風景に溶け込んでいくような、赤いときめき色でした。(笑)。

前菜は、5種類の野菜とクスクスのタジン風。

そして、デザートは、白ワインとライム風味のタルト。

そして、デザートは、白ワインとライム風味のタルト。

日曜クラスは、ボージョレヌーヴォーで乾杯しました。

日曜クラスは、ボージョレヌーヴォーで乾杯しました。

「いた」という過去のお菓子です。若者は知らない。日本でも作っているのは木村シェフか私くらい?

1412年、シャンパーニュ地方ドンレミという村で生まれたジャンヌ・ダルクは、神の導きによってシャルル7世(彼の愛人、アニエス・ソレルは女性で初めて真珠のネックレスをしたことで有名。それまで真珠は男性のものだった)に謁見し、イギリスからフランスを奪い返すことに尽力を尽くしたことで有名だが、ブルゴーニュ派に魔女と言われて処刑されてしまう。ブルゴーニュってフランスじゃない?なんで味方してくれなかった?

「いた」という過去のお菓子です。若者は知らない。日本でも作っているのは木村シェフか私くらい?

1412年、シャンパーニュ地方ドンレミという村で生まれたジャンヌ・ダルクは、神の導きによってシャルル7世(彼の愛人、アニエス・ソレルは女性で初めて真珠のネックレスをしたことで有名。それまで真珠は男性のものだった)に謁見し、イギリスからフランスを奪い返すことに尽力を尽くしたことで有名だが、ブルゴーニュ派に魔女と言われて処刑されてしまう。ブルゴーニュってフランスじゃない?なんで味方してくれなかった?

当時ブルゴーニュ公国は、素晴らしい繁栄を誇る国で、北のフランドル地方(今のオランダ、リュクセンブルグ、ベルギー、北フランスあたり)と婚姻関係その他で仲がよかった。フランドル地方は、イギリスの羊毛を輸入し毛織物産業で潤っていたから、このパイプはつなげておかなきゃですね。

でも、ロココの時代になるとちょっとあったかくなって、毛織物は流行おくれになり、インド更紗が大はやり。これが、マリー・アントワネットが愛した生地、トワル・ド・ジュイにつながります。

当時ブルゴーニュ公国は、素晴らしい繁栄を誇る国で、北のフランドル地方(今のオランダ、リュクセンブルグ、ベルギー、北フランスあたり)と婚姻関係その他で仲がよかった。フランドル地方は、イギリスの羊毛を輸入し毛織物産業で潤っていたから、このパイプはつなげておかなきゃですね。

でも、ロココの時代になるとちょっとあったかくなって、毛織物は流行おくれになり、インド更紗が大はやり。これが、マリー・アントワネットが愛した生地、トワル・ド・ジュイにつながります。

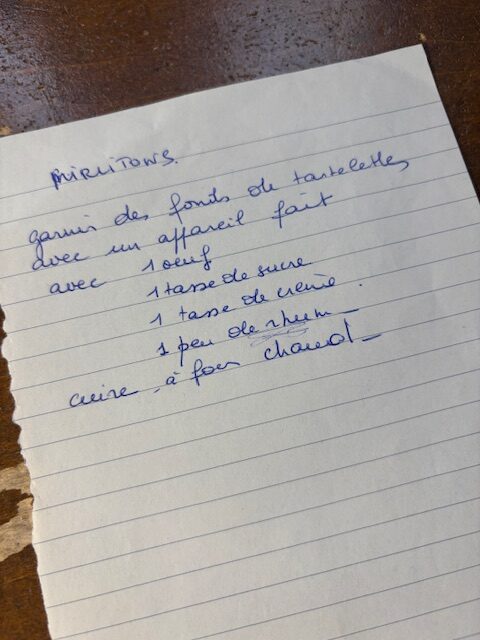

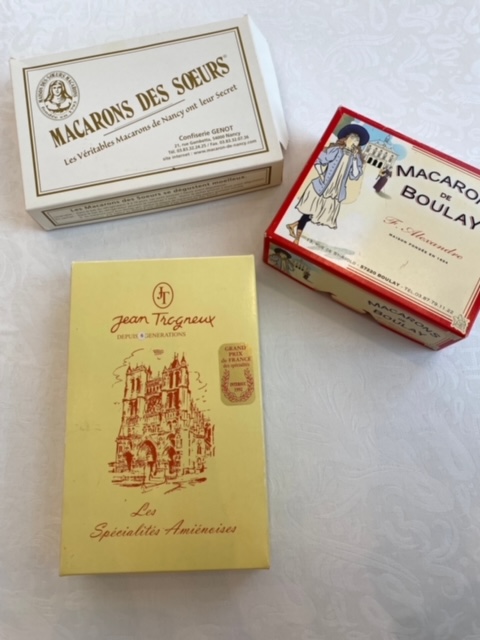

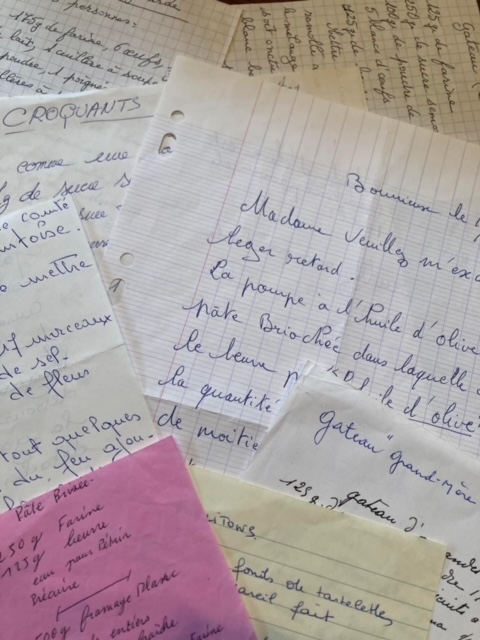

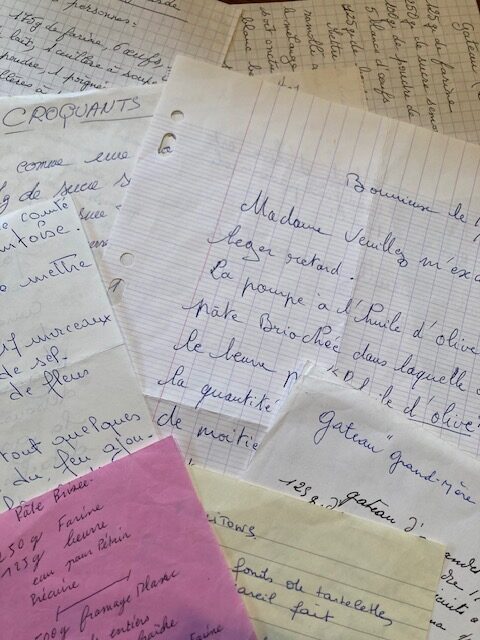

ミルリトン、しかし、年配の女性なら家で作っていた、という人も。そんなマダムが自ら書いてくれたレシピがあります。シンプル。タルト生地はなしで、容器にアパレイユを流し入れて焼くだけ。フランス地方菓子ってもともとはその地域にある材料でママンが作ってくれたものが多いですから、この菓子はこうじゃなきゃダメ、というものはないです。

ミルリトン、しかし、年配の女性なら家で作っていた、という人も。そんなマダムが自ら書いてくれたレシピがあります。シンプル。タルト生地はなしで、容器にアパレイユを流し入れて焼くだけ。フランス地方菓子ってもともとはその地域にある材料でママンが作ってくれたものが多いですから、この菓子はこうじゃなきゃダメ、というものはないです。

*京都の教室については、HPには詳しく記載がありませんので、

直接お問い合わせください。

*京都の教室については、HPには詳しく記載がありませんので、

直接お問い合わせください。

ノルマンディーは、北欧から攻めてきたヴァイキングがつくった国です。

かつてヨーロッパは3つの民族の襲来に悩まされていました。

ゲルマン、ヴァイキング、そして中世にはアラブ人。

ヴァイキングは、金髪をナビかせ、大柄で力も強く、細い船でセーヌ河を下り、パリまで攻めてきたのです。

(ちなみに、フランスにはブロンド神話なるのがあり、ブロンドに憧れる女子は染めます。パリを歩いていて本物のブロンドの人を見たら、ヴァイキングの血が濃い人です。というかスカンジナビア系ね。

そんなヴァイキングにこれ以上騒がれては困るというので、フランス王がノルマン

ディーの領地をあげるから静かにしろい、といってノルマン国を治めさせたのですが、その子孫がイギリスも征服。イギリス王にもなってしまうという特異な地位を築いていきます。

そんなヴァイキングが伝えたというのが乳製品。

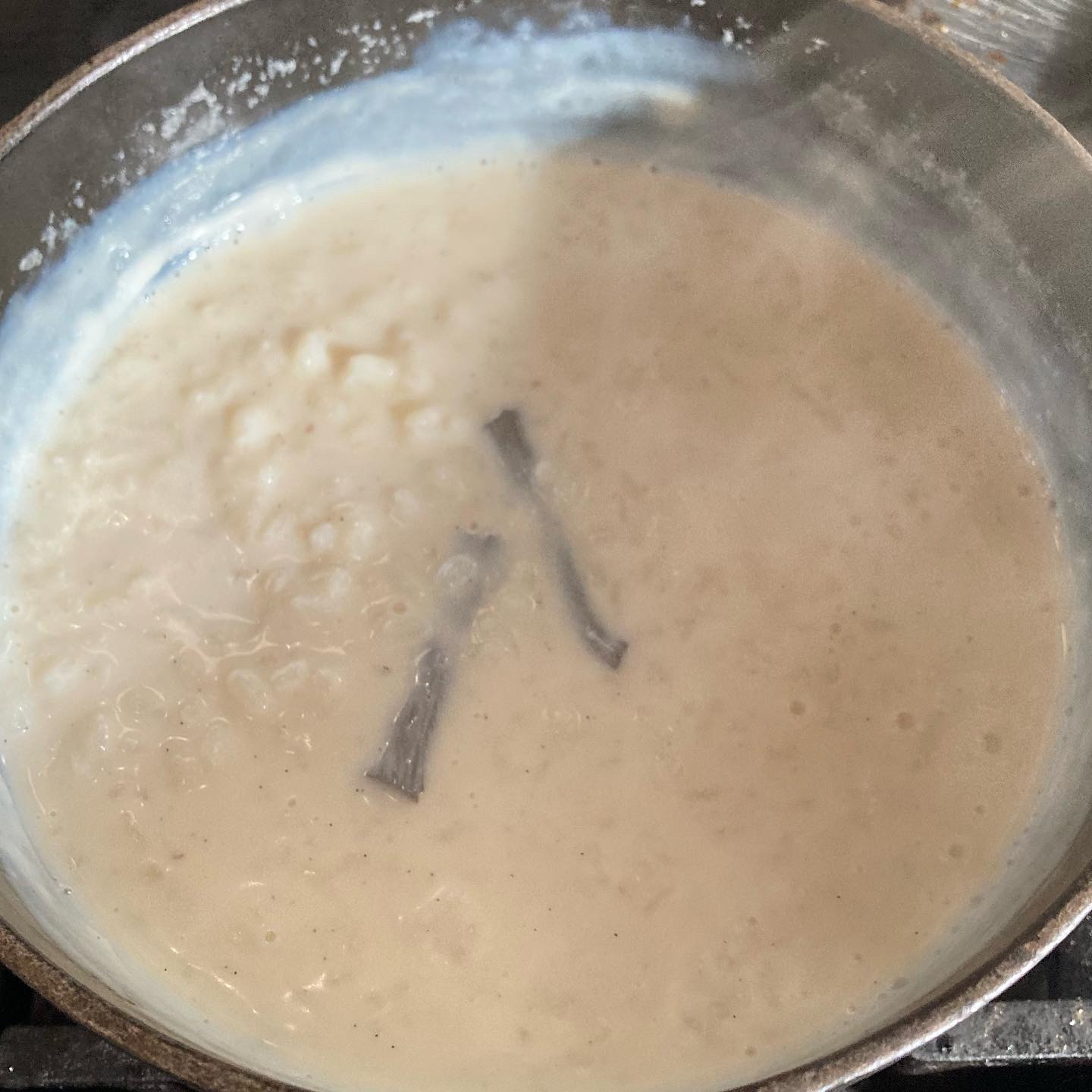

今回は牛乳の質が味を決める、リ・オ・レを作りました。

ノルマンディーは、北欧から攻めてきたヴァイキングがつくった国です。

かつてヨーロッパは3つの民族の襲来に悩まされていました。

ゲルマン、ヴァイキング、そして中世にはアラブ人。

ヴァイキングは、金髪をナビかせ、大柄で力も強く、細い船でセーヌ河を下り、パリまで攻めてきたのです。

(ちなみに、フランスにはブロンド神話なるのがあり、ブロンドに憧れる女子は染めます。パリを歩いていて本物のブロンドの人を見たら、ヴァイキングの血が濃い人です。というかスカンジナビア系ね。

そんなヴァイキングにこれ以上騒がれては困るというので、フランス王がノルマン

ディーの領地をあげるから静かにしろい、といってノルマン国を治めさせたのですが、その子孫がイギリスも征服。イギリス王にもなってしまうという特異な地位を築いていきます。

そんなヴァイキングが伝えたというのが乳製品。

今回は牛乳の質が味を決める、リ・オ・レを作りました。

材料は、いたってシンプル、お米を砂糖と牛乳で煮るだけ。

これが美味しいのです。フランス人は病気になるとリ・オ・レを食べたがるとか。

そうそう、スーパーのヨーグルト売り場に売っていますね!

リ・オ・レの親分、トゥールグールTeurgouleもマルシェで良く見かけます。

材料は、いたってシンプル、お米を砂糖と牛乳で煮るだけ。

これが美味しいのです。フランス人は病気になるとリ・オ・レを食べたがるとか。

そうそう、スーパーのヨーグルト売り場に売っていますね!

リ・オ・レの親分、トゥールグールTeurgouleもマルシェで良く見かけます。

こちらは、専用の陶器に材料を入れて、4時間オーブンに入れておくだけ。

表面に牛乳の厚い膜ができて、中はキャラメル味。

ノルマンディ―出身の友達は、何度もつくるけど、どうしてもマミー(おばあちゃ

ん)の味にはならないんだよね、と。

作り続けた続けた年月が美味しさにつながるのかな。

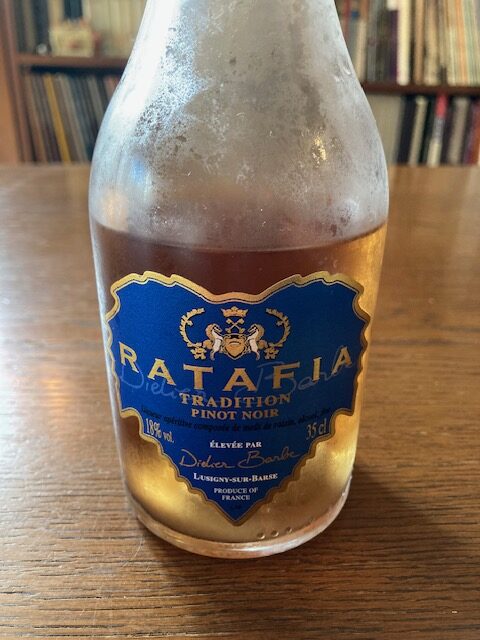

今回合わせたお酒は、りんごジュースとりんご蒸留酒から造られるポモーというアペリティフ。とっても美味しい😋

ちなみに旗は、ライオンが2匹のノルマンディーの旗。

こちらは、専用の陶器に材料を入れて、4時間オーブンに入れておくだけ。

表面に牛乳の厚い膜ができて、中はキャラメル味。

ノルマンディ―出身の友達は、何度もつくるけど、どうしてもマミー(おばあちゃ

ん)の味にはならないんだよね、と。

作り続けた続けた年月が美味しさにつながるのかな。

今回合わせたお酒は、りんごジュースとりんご蒸留酒から造られるポモーというアペリティフ。とっても美味しい😋

ちなみに旗は、ライオンが2匹のノルマンディーの旗。

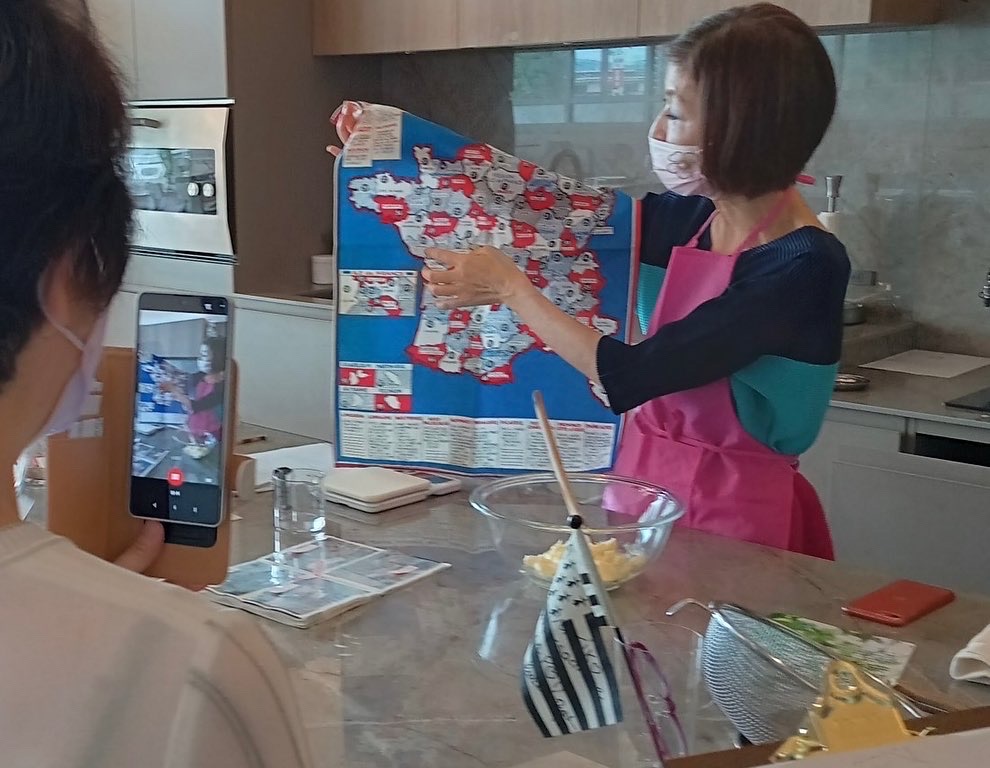

京都教室は、2か月に1度、開催しております。(3年でフランス一周)

フランス各地方のお菓子を3品をデモし、それに合わせたお酒も味わっていただきます。

HPには、記載されておりませんので、お問い合わせからご質問、お申込みください。

京都教室は、2か月に1度、開催しております。(3年でフランス一周)

フランス各地方のお菓子を3品をデモし、それに合わせたお酒も味わっていただきます。

HPには、記載されておりませんので、お問い合わせからご質問、お申込みください。

作ったお菓子は、当教室自慢のりんごのタルト。りんごは、バターと砂糖とともに火を入れ、その旨みを引き出し、

フラン液を流して一度焼き、上に卵白と砂糖を絡めたアーモンドを散らして焼く。

この一振りのアーモンドが味と食感の世界を広げてくれる。

作ったお菓子は、当教室自慢のりんごのタルト。りんごは、バターと砂糖とともに火を入れ、その旨みを引き出し、

フラン液を流して一度焼き、上に卵白と砂糖を絡めたアーモンドを散らして焼く。

この一振りのアーモンドが味と食感の世界を広げてくれる。

ポワチエの銘菓、トゥルトーフロマジェをイメージしたチーズのスフレ(中にサワークリームが潜んでいる)、

全卵のマカロン(アルザスのパンダニスからインスパイアされました)も作りましたよ!

ポワチエの銘菓、トゥルトーフロマジェをイメージしたチーズのスフレ(中にサワークリームが潜んでいる)、

全卵のマカロン(アルザスのパンダニスからインスパイアされました)も作りましたよ!

焼き上がるまでの待ち時間にも演奏披露、と書きたいところだが、途中で崩壊した曲も(笑)。

まあ想定内です。

焼き上がるまでの待ち時間にも演奏披露、と書きたいところだが、途中で崩壊した曲も(笑)。

まあ想定内です。

アルザスのものは、シンプルな発酵生地にフロマージュ・ブラン、たまねぎ、ベーコンという構成。

それほど伝統的な料理じゃないですけど、アルザスのピザと言う感じで浸透していますね。

時代はいつかはわからいんですけど、Gerard Burgなる人物が住んでいた村では、

毎週金曜日にパンを焼いていたんですって。

そこに住むヴィルジニーおばあさんが、余ったパン生地を平たく伸ばして

玉ねぎと豚背脂を散らして焼いたのがきっかけで、これが独立したお惣菜になったということです。

レストランでも食べられるけど、タルト・フランベ専門店にいったことがあります。

いかにも脱サラしました~、というおっさんが石窯で作っていました。

わんこそばのように一枚食べるとまた一枚運ばれてくるから、ストップと言わないと。

メインは、鯛のズッキーニ焼き。

アルザスのものは、シンプルな発酵生地にフロマージュ・ブラン、たまねぎ、ベーコンという構成。

それほど伝統的な料理じゃないですけど、アルザスのピザと言う感じで浸透していますね。

時代はいつかはわからいんですけど、Gerard Burgなる人物が住んでいた村では、

毎週金曜日にパンを焼いていたんですって。

そこに住むヴィルジニーおばあさんが、余ったパン生地を平たく伸ばして

玉ねぎと豚背脂を散らして焼いたのがきっかけで、これが独立したお惣菜になったということです。

レストランでも食べられるけど、タルト・フランベ専門店にいったことがあります。

いかにも脱サラしました~、というおっさんが石窯で作っていました。

わんこそばのように一枚食べるとまた一枚運ばれてくるから、ストップと言わないと。

メインは、鯛のズッキーニ焼き。

おまけは、パン・ヴァニユと命名した全卵で作るマカロンです。

おまけは、パン・ヴァニユと命名した全卵で作るマカロンです。

なんだか、おまけで作ったパン・ヴァニーユが好評でした。

メニューに記載していなかったので、もう一度分量を書きます。

砂糖 85

粉 80

全卵 1個

ヴァニラオイル

という感じです。

なんだか、おまけで作ったパン・ヴァニーユが好評でした。

メニューに記載していなかったので、もう一度分量を書きます。

砂糖 85

粉 80

全卵 1個

ヴァニラオイル

という感じです。

京都でフランス地方菓子の教室を始めてフランス一周したと同時に、

生徒メンバーも土日両日とも代わり、今回から、新しい生徒さんたちをお迎えしております!

2期目のスタートは、アルザス地方。ドイツの食文化を色濃く残しているアルザスでは、

チーズのタルトを作ります(あ、日本のチーズケーキもドイツのそれが入ってきて独自に進歩)。

京都でフランス地方菓子の教室を始めてフランス一周したと同時に、

生徒メンバーも土日両日とも代わり、今回から、新しい生徒さんたちをお迎えしております!

2期目のスタートは、アルザス地方。ドイツの食文化を色濃く残しているアルザスでは、

チーズのタルトを作ります(あ、日本のチーズケーキもドイツのそれが入ってきて独自に進歩)。

一見マカロンのような菓子は、アルザスのほとんどのパティスリーで売っているパン•ダニス。

そして時期はズレるけど、復活祭に作るアニョー•パスカルです。アニョーは仔羊、パスカルは、復活祭という意味。

旧約聖書における犠牲の仔羊です。

一見マカロンのような菓子は、アルザスのほとんどのパティスリーで売っているパン•ダニス。

そして時期はズレるけど、復活祭に作るアニョー•パスカルです。アニョーは仔羊、パスカルは、復活祭という意味。

旧約聖書における犠牲の仔羊です。

合わせたワインは、アルザスの白、ピノ・ブランです。爽やかな酸味があり、特にチーズタルトにピッタリ!

皆さん、どんな教室?大森先生ってどんな?くる方はどんな方たち?と最初は緊張していらしたと思いますが、

すぐ打ち解けて、土日それぞれ、良い雰囲気。日曜日のクラスの方たちは、終わっても外で井戸端会議していました。

次回は、11月。一期生の集まり、アントワネットの会は12月にあります。

アニョー・パスカルは、そもそもなぜ仔羊の形なのか?

それは、キリスト教における旧約聖書(ユダヤ教における聖書)の一説に由来します。

世界の3大宗教、ユダヤ、キリスト、イスラム教はいずれも中近東(ティグリス・

ユーフラテス川周辺のメソポタミア)で生まれ、同じ神、同じ聖地(現在のイスラエ

ル)です。最初は、ユダヤ教が紀元前18世紀ごろ生まれ、神から選ばれた民として

アブラハムという人がいました。その人は、いくつかの試練を乗り越えて、

カナンの地(今のイスラエル&パレスチナ)に住むように神から命を受けました。

その試練の一つに、「自分の息子を神への犠牲として差し出せ」というものがありま

した。アブラハムは、素直にそれに従おうとしたところ、結局神の慈悲を受け、代わ

りに仔羊を殺させたという話です。この旧約聖書の話から犠牲の仔羊、アニュー・パ

スカルが生まれました。旧約聖書という呼び方は、キリスト教徒から見た呼び方で、

ユダヤ教では聖書です。

ユダヤ人の中に、キリストの母、マリア様がいました。ある日天使ガブリエルのお告

げを受けたマリア様は、キリストを生みました。大人になったキリストは、ユダヤ人

の、ユダヤ教だけを信じたものだけが救われる、というのは違うのではないか、宗教

を信じる者は、誰でも救われるのではと説いて、紀元1世紀に新たな宗教、キリスト

教が生まれたのです。

イエス・キリストは、救世主と呼ばれるようになりました。(キリストは神ではない

です。キリスト教における神は、God。ユダヤ教は、ヤハウェ、イスラム教はアッラー)。

しかし、ユダヤ人にとっては、キリストは反逆者ということで死刑にしてしまいま

す。

(実際には、この時代カナンに攻め込んできたローマ人が殺したという説も)

しかし3日後にキリストは復活し、各地で様々な奇跡を起こしたのです。

イスラム教は、7世紀、メッカに住む商人、ムハンマドが神の言葉、

コーランを聞いて半分力づくで広めた宗教。

イスラム教では、旧約聖書、新約聖書、そしてコーランを教典としています。

ユダヤ人は、その後、ローマ人から迫害を受け世界に散らばり、約束の地カナン(イ

スラエルと言う国を建国する)を求めて今でも戦っているというわけです。

合わせたワインは、アルザスの白、ピノ・ブランです。爽やかな酸味があり、特にチーズタルトにピッタリ!

皆さん、どんな教室?大森先生ってどんな?くる方はどんな方たち?と最初は緊張していらしたと思いますが、

すぐ打ち解けて、土日それぞれ、良い雰囲気。日曜日のクラスの方たちは、終わっても外で井戸端会議していました。

次回は、11月。一期生の集まり、アントワネットの会は12月にあります。

アニョー・パスカルは、そもそもなぜ仔羊の形なのか?

それは、キリスト教における旧約聖書(ユダヤ教における聖書)の一説に由来します。

世界の3大宗教、ユダヤ、キリスト、イスラム教はいずれも中近東(ティグリス・

ユーフラテス川周辺のメソポタミア)で生まれ、同じ神、同じ聖地(現在のイスラエ

ル)です。最初は、ユダヤ教が紀元前18世紀ごろ生まれ、神から選ばれた民として

アブラハムという人がいました。その人は、いくつかの試練を乗り越えて、

カナンの地(今のイスラエル&パレスチナ)に住むように神から命を受けました。

その試練の一つに、「自分の息子を神への犠牲として差し出せ」というものがありま

した。アブラハムは、素直にそれに従おうとしたところ、結局神の慈悲を受け、代わ

りに仔羊を殺させたという話です。この旧約聖書の話から犠牲の仔羊、アニュー・パ

スカルが生まれました。旧約聖書という呼び方は、キリスト教徒から見た呼び方で、

ユダヤ教では聖書です。

ユダヤ人の中に、キリストの母、マリア様がいました。ある日天使ガブリエルのお告

げを受けたマリア様は、キリストを生みました。大人になったキリストは、ユダヤ人

の、ユダヤ教だけを信じたものだけが救われる、というのは違うのではないか、宗教

を信じる者は、誰でも救われるのではと説いて、紀元1世紀に新たな宗教、キリスト

教が生まれたのです。

イエス・キリストは、救世主と呼ばれるようになりました。(キリストは神ではない

です。キリスト教における神は、God。ユダヤ教は、ヤハウェ、イスラム教はアッラー)。

しかし、ユダヤ人にとっては、キリストは反逆者ということで死刑にしてしまいま

す。

(実際には、この時代カナンに攻め込んできたローマ人が殺したという説も)

しかし3日後にキリストは復活し、各地で様々な奇跡を起こしたのです。

イスラム教は、7世紀、メッカに住む商人、ムハンマドが神の言葉、

コーランを聞いて半分力づくで広めた宗教。

イスラム教では、旧約聖書、新約聖書、そしてコーランを教典としています。

ユダヤ人は、その後、ローマ人から迫害を受け世界に散らばり、約束の地カナン(イ

スラエルと言う国を建国する)を求めて今でも戦っているというわけです。

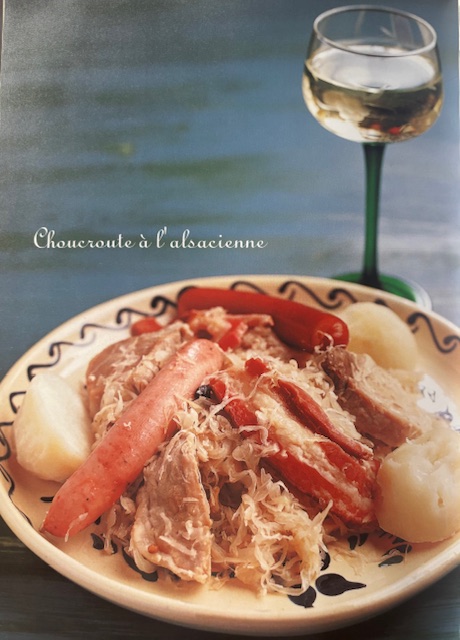

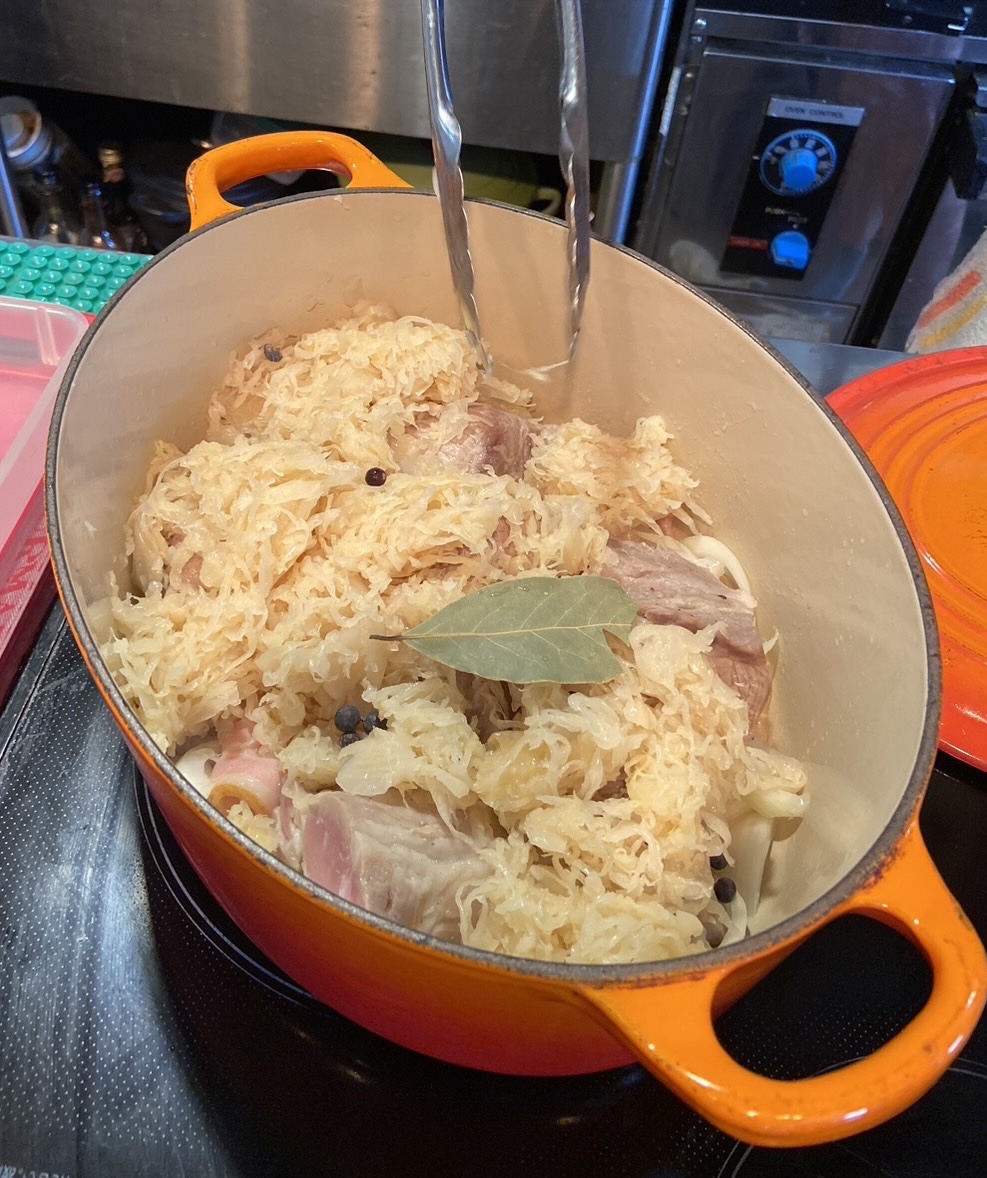

シュークルートはフランス語、ザワークラウトはドイツ語。アルザス行くと必ず食べます!

この料理は、いわゆる保存食をうまく利用した料理。ドイツ、アルザス、ロレーヌあたりは、

豚肉をよく食べますが、多くは塩漬けにしたりソーセージなどに加工します。

キャベツの塩漬け(酢漬けという人もいますが、確かに酸味ありますが、

これはキャベツに塩をして乳酸発酵させてすっぱくなるのです)も、シュークルートと呼び、

これも瓶詰を買ってきてベーコンやソーセージ、塩漬け豚肉(あちらでは売っている)と一緒に煮れば、本当に簡単。

煮るときは、ねずの実も入れます。

シュークルートはフランス語、ザワークラウトはドイツ語。アルザス行くと必ず食べます!

この料理は、いわゆる保存食をうまく利用した料理。ドイツ、アルザス、ロレーヌあたりは、

豚肉をよく食べますが、多くは塩漬けにしたりソーセージなどに加工します。

キャベツの塩漬け(酢漬けという人もいますが、確かに酸味ありますが、

これはキャベツに塩をして乳酸発酵させてすっぱくなるのです)も、シュークルートと呼び、

これも瓶詰を買ってきてベーコンやソーセージ、塩漬け豚肉(あちらでは売っている)と一緒に煮れば、本当に簡単。

煮るときは、ねずの実も入れます。

8月終わりの暑い時期に教室で作りましけど、「センセ、ほどよい酸味が暑い日でもイケマス」って生徒さんが。

塩漬け豚肉が手に入らない当教室では、簡単に家で作る方法を紹介。豚肩ロースの塊に塩をすりこんで、

涼しいところ(夏だったら、最初は常温で塩が溶け込んでいくのを待ってから冷蔵庫?)に一晩おく。

翌日使うときに、豚肉をお鍋に入れて水をかぶせて沸かし、沸いたら火を止めて7分くらいその中において軽く塩抜きします。

肉に浸み込んだ塩はそのままお鍋の中にちって全体がいい感じの塩加減になるんですよー。

瓶詰シュークルートはスーパーオオゼキで購入。

8月終わりの暑い時期に教室で作りましけど、「センセ、ほどよい酸味が暑い日でもイケマス」って生徒さんが。

塩漬け豚肉が手に入らない当教室では、簡単に家で作る方法を紹介。豚肩ロースの塊に塩をすりこんで、

涼しいところ(夏だったら、最初は常温で塩が溶け込んでいくのを待ってから冷蔵庫?)に一晩おく。

翌日使うときに、豚肉をお鍋に入れて水をかぶせて沸かし、沸いたら火を止めて7分くらいその中において軽く塩抜きします。

肉に浸み込んだ塩はそのままお鍋の中にちって全体がいい感じの塩加減になるんですよー。

瓶詰シュークルートはスーパーオオゼキで購入。

北フランスは、フランスきっての砂糖大根の産地である。

砂糖は、暑い地域で作られるさとうきびか、涼しい地域で生産される砂糖大根、

このふたつの産物からつくられるのですが、19世紀初頭までのフランスは、輸入のさとうきびに砂糖生産を頼っていました。

しかし、ナポレオン1世の大陸封鎖により、さとうきびがフランスに届かなくなると、

砂糖大根から砂糖をつくることを奨励し、フランス国内に砂糖大根から加工する砂糖の工場が建設されるようになるりました。

北フランスは、フランスきっての砂糖大根の産地である。

砂糖は、暑い地域で作られるさとうきびか、涼しい地域で生産される砂糖大根、

このふたつの産物からつくられるのですが、19世紀初頭までのフランスは、輸入のさとうきびに砂糖生産を頼っていました。

しかし、ナポレオン1世の大陸封鎖により、さとうきびがフランスに届かなくなると、

砂糖大根から砂糖をつくることを奨励し、フランス国内に砂糖大根から加工する砂糖の工場が建設されるようになるりました。

ワッフルには、大まかに分けるとブリュッセル風、リエージュ風フランドル風と3数種類あるが、

今回教室で作ったのは、ブリュッセル風ワッフルです。

こちらは、クレープ生地のようなゆるい生地を少し発酵させたものを型に流して焼きます。

作り方を教えてくれたのは、北フランス、リールに住む料理人さん。そんなにワッフルを好きになってくれたのなら、

と言って、いくつか所持していたアンティークのワッフル型の中から、ひとつプレゼントしてくれました。

持ったとたん腰がぬけるほど重かったが、にっこりと微笑みながら、ありがたく

いただいたのは、言うまでもありません。今では大切な家宝として玄関に置いてありますが、

実際に教室でも大活躍。

ワッフルには、大まかに分けるとブリュッセル風、リエージュ風フランドル風と3数種類あるが、

今回教室で作ったのは、ブリュッセル風ワッフルです。

こちらは、クレープ生地のようなゆるい生地を少し発酵させたものを型に流して焼きます。

作り方を教えてくれたのは、北フランス、リールに住む料理人さん。そんなにワッフルを好きになってくれたのなら、

と言って、いくつか所持していたアンティークのワッフル型の中から、ひとつプレゼントしてくれました。

持ったとたん腰がぬけるほど重かったが、にっこりと微笑みながら、ありがたく

いただいたのは、言うまでもありません。今では大切な家宝として玄関に置いてありますが、

実際に教室でも大活躍。

ケーク作りの3か条。

1. 正しく乳化させる。2,混ぜたら生地を休ませる。3,木べらで混ぜる。

と思ってるんですけど、シンプルなようでなかなかこれが難しい。まずは、作る環境。室温も含め。暖かい時期は乳化(水と油を混ぜる。つまり卵とバターを一体化させる)させやすいですね。今日なんて冷房入れてちょうど良い。生地はできたら1日休ませたい。食感ふわっと美味しくなります。あと、ホイッパーではなく木ベラで混ぜ続ける。ホイッパーだと空気が入ってポソっとした食感になりやすいですが、目指すイメージにしたがって道具や混ぜ方、休ませ方は決めれば良いね。

本日のフランス地方菓子&料理教室。グルノーブル作りました。なぜ、グルノーブル

かというと、くるみを使ったから。ローヌ・アルプ地方、グルノーブルは、クルミの

産地として名高い。1938年にA.O.C.(現在はA.O.P.)に認定され、今では年間1

万2千トンを収穫。

品種は、Franquette, Mayette,Parisienneの3種。実を取り出しやすいFranquetteが人気のようです。

ケーク作りの3か条。

1. 正しく乳化させる。2,混ぜたら生地を休ませる。3,木べらで混ぜる。

と思ってるんですけど、シンプルなようでなかなかこれが難しい。まずは、作る環境。室温も含め。暖かい時期は乳化(水と油を混ぜる。つまり卵とバターを一体化させる)させやすいですね。今日なんて冷房入れてちょうど良い。生地はできたら1日休ませたい。食感ふわっと美味しくなります。あと、ホイッパーではなく木ベラで混ぜ続ける。ホイッパーだと空気が入ってポソっとした食感になりやすいですが、目指すイメージにしたがって道具や混ぜ方、休ませ方は決めれば良いね。

本日のフランス地方菓子&料理教室。グルノーブル作りました。なぜ、グルノーブル

かというと、くるみを使ったから。ローヌ・アルプ地方、グルノーブルは、クルミの

産地として名高い。1938年にA.O.C.(現在はA.O.P.)に認定され、今では年間1

万2千トンを収穫。

品種は、Franquette, Mayette,Parisienneの3種。実を取り出しやすいFranquetteが人気のようです。

次回は、グルノーブルと一緒に作った北フランスのワッフルをアップしますね。

次回は、グルノーブルと一緒に作った北フランスのワッフルをアップしますね。

ウィーンの名店、デメルで店頭売りしていたふわっとしたホットケーキのようなクレープのような不思議なおやつ。

これに感動!さっそく週末のアントワネットクラスで再現!みんな初めて食べる味。美味しい!と評判でした。

要は卵白を立てて生地に混ぜて焼くというシンプルなものですが、ホットケーキのうように焼いたら、フライパンの中切り刻むのであります。

名前はカイザーっシュマーレン。カイザーは皇帝、シュマーレンは混乱、ごたまぜという意味もあるそうで、

皇帝の愚行なんて訳すといいみたいです。オーストリアのポピュラーなデザートなんですね。

ウィーンの名店、デメルで店頭売りしていたふわっとしたホットケーキのようなクレープのような不思議なおやつ。

これに感動!さっそく週末のアントワネットクラスで再現!みんな初めて食べる味。美味しい!と評判でした。

要は卵白を立てて生地に混ぜて焼くというシンプルなものですが、ホットケーキのうように焼いたら、フライパンの中切り刻むのであります。

名前はカイザーっシュマーレン。カイザーは皇帝、シュマーレンは混乱、ごたまぜという意味もあるそうで、

皇帝の愚行なんて訳すといいみたいです。オーストリアのポピュラーなデザートなんですね。

今月からベーシッククラスは、「マリー・アントワネットのお菓子」という本を出版した機会に、

アントワネットクラスの名前を改め、マリー・アントワネットが辿った人生に寄り添ったお菓子を含め、3品作っていきます。

マスカットが乗ったムースは、ヴァインクリームトルテ。ワイン風味のムースです。

こちらもほんのり酸味を感じて夏向け。ブルーベリーのジャムを生地に塗って、表面は、イタリアンメレンゲでデコレーション。

今月からベーシッククラスは、「マリー・アントワネットのお菓子」という本を出版した機会に、

アントワネットクラスの名前を改め、マリー・アントワネットが辿った人生に寄り添ったお菓子を含め、3品作っていきます。

マスカットが乗ったムースは、ヴァインクリームトルテ。ワイン風味のムースです。

こちらもほんのり酸味を感じて夏向け。ブルーベリーのジャムを生地に塗って、表面は、イタリアンメレンゲでデコレーション。

焼き菓子は、ロレーヌ地方ルミルモンに伝わるシュルケンのような形をしたロリケット。

15才でフランスに輿入れしたアントワネットは、フランスから迎えにきた侍従その他たちと1日13時間馬車で移動していました。

さぞ心細かったことでしょう。しかし、途中の滞在地、ギュンスベルグで始めて血のつながった叔母に会いました

。彼女は、ルミルモン手動院長。叔母の差し入れのひとつにロリケットがあったに違いありません。

焼き菓子は、ロレーヌ地方ルミルモンに伝わるシュルケンのような形をしたロリケット。

15才でフランスに輿入れしたアントワネットは、フランスから迎えにきた侍従その他たちと1日13時間馬車で移動していました。

さぞ心細かったことでしょう。しかし、途中の滞在地、ギュンスベルグで始めて血のつながった叔母に会いました

。彼女は、ルミルモン手動院長。叔母の差し入れのひとつにロリケットがあったに違いありません。

(朝の準備写真)

とにかく暑すぎ!あまり火を使わないお料理と思って前菜は、アヴォカドベースで、

エビ、スイカ、ヴィネガーシャンティー、胡椒(と言ってもオリヴェエ ロランジェさんの

インドネシアという銘柄の香辛料。華やかな香りです)をグラスに重ねました。

(朝の準備写真)

とにかく暑すぎ!あまり火を使わないお料理と思って前菜は、アヴォカドベースで、

エビ、スイカ、ヴィネガーシャンティー、胡椒(と言ってもオリヴェエ ロランジェさんの

インドネシアという銘柄の香辛料。華やかな香りです)をグラスに重ねました。

メインは、サーモンのブランケット。ブランケットblanquetteというと仔牛のものが伝統だけど、今日はちょっと軽めに魚で。

ブランケットはブランblanc、つまり白という言葉から由来しているので、白い料理ということになります〜。

土曜生徒さんの、サーモンを煮た時に使った香味野菜ももったいないから食べましょ、という提案がナイス👍。にんじんも玉ねぎも一緒にお皿に盛りました。

添え野菜は、ほうれん草のゴマバター炒めにバルサミコちょっと混ぜてオクラも一緒に。

メインは、サーモンのブランケット。ブランケットblanquetteというと仔牛のものが伝統だけど、今日はちょっと軽めに魚で。

ブランケットはブランblanc、つまり白という言葉から由来しているので、白い料理ということになります〜。

土曜生徒さんの、サーモンを煮た時に使った香味野菜ももったいないから食べましょ、という提案がナイス👍。にんじんも玉ねぎも一緒にお皿に盛りました。

添え野菜は、ほうれん草のゴマバター炒めにバルサミコちょっと混ぜてオクラも一緒に。

デザートは、クレープに桃のコンポート、アイス、ソースを添えて、ピーチメルバ風。

デザートは、クレープに桃のコンポート、アイス、ソースを添えて、ピーチメルバ風。

日曜日クラスでは、ウィーンでご一緒だった田畑さんが、現地でインスタライブした(楽しかったぁ)パリの高塚シェフのレモンケーキを持ってきて下さったので、パリの味も楽しみました😊

買い出し、準備、後片付けなど大変だけど、お教室は私の幸せ時間です🩷

来週末は、アントワネットお菓子クラスです。

日曜日クラスでは、ウィーンでご一緒だった田畑さんが、現地でインスタライブした(楽しかったぁ)パリの高塚シェフのレモンケーキを持ってきて下さったので、パリの味も楽しみました😊

買い出し、準備、後片付けなど大変だけど、お教室は私の幸せ時間です🩷

来週末は、アントワネットお菓子クラスです。

ということで、今月のフランス地方菓子料理クラスでは、ガトー・ナンテを作りました。

生地とグラサージュにラム酒使用のアーモンド菓子です。今回はタヒチで

ゲットした甘い香りが特徴のラム酒を使いました。

ということで、今月のフランス地方菓子料理クラスでは、ガトー・ナンテを作りました。

生地とグラサージュにラム酒使用のアーモンド菓子です。今回はタヒチで

ゲットした甘い香りが特徴のラム酒を使いました。

お菓子は、アルザスのブレデレ(ブレデレといえば、クリスマスですが、アルザスの

クッキーの総称をいいます)2種。どちらも小麦粉入らず、卵白とアーモンドパウ

ダーのみ。軽くて美味しいです!作り方も特徴あり。

お菓子は、アルザスのブレデレ(ブレデレといえば、クリスマスですが、アルザスの

クッキーの総称をいいます)2種。どちらも小麦粉入らず、卵白とアーモンドパウ

ダーのみ。軽くて美味しいです!作り方も特徴あり。

(こちらはエトワレと呼ばれるアーモンド小菓子。立てた卵白とアーモンドパウダーを混ぜて作ります。

立てた卵白を少量残しておき、グラサージュとします)

(こちらはエトワレと呼ばれるアーモンド小菓子。立てた卵白とアーモンドパウダーを混ぜて作ります。

立てた卵白を少量残しておき、グラサージュとします)

お料理は、アルザスのリースリングワインを使った鶏の軽い煮込み。これにはアルザ

スのパスタ、スパッツェルも添えましたよ。豚肉でも良いけど、夏は鶏肉☀️かな。

お料理は、アルザスのリースリングワインを使った鶏の軽い煮込み。これにはアルザ

スのパスタ、スパッツェルも添えましたよ。豚肉でも良いけど、夏は鶏肉☀️かな。

これですね、タルト・ヴォードワーズ。その衝撃的な作り方に、毎日生徒さんたちが

衝撃的!と叫ぶ。

こちらは、超予約困難だったスイスの名店、「ジラルデ」のデザートとして供されていた

タルト。当時運よく食事に行くことができ、これをいただき、その衝撃的な美味しさに

うちのめされました!

タルト生地も卵ナシのシンプルなもので、その上に砂糖と粉を乗せ、ダブルクリームを

広げて焼くだけというこれ以上シンプルなものはないくらいなレベル。

でも、癖になる美味しさなんです。菓子研究家と仕事を始めたころから、

中沢乳業さんとタグ組んで、これを作ってパティシエさんたちに中沢のクリームとともに

広めました。キハチさんとか作ってくれましたね。

これですね、タルト・ヴォードワーズ。その衝撃的な作り方に、毎日生徒さんたちが

衝撃的!と叫ぶ。

こちらは、超予約困難だったスイスの名店、「ジラルデ」のデザートとして供されていた

タルト。当時運よく食事に行くことができ、これをいただき、その衝撃的な美味しさに

うちのめされました!

タルト生地も卵ナシのシンプルなもので、その上に砂糖と粉を乗せ、ダブルクリームを

広げて焼くだけというこれ以上シンプルなものはないくらいなレベル。

でも、癖になる美味しさなんです。菓子研究家と仕事を始めたころから、

中沢乳業さんとタグ組んで、これを作ってパティシエさんたちに中沢のクリームとともに

広めました。キハチさんとか作ってくれましたね。

お菓子もう一品は、北フランスのパン・ペルデュです。いってみればフレンチトースト。

硬くなったパンに卵液を浸して。ソースもベルギーの食文化の影響を受けている地域なので、

ビールを使ってみました。黒ビールです。今回は、ベルギーの修道院、シメイのものです。

そして、北フランスと言えば、砂糖大根から作られるヴェルジョワーズという砂糖が有名。

それをふりかけましたよ。

お菓子もう一品は、北フランスのパン・ペルデュです。いってみればフレンチトースト。

硬くなったパンに卵液を浸して。ソースもベルギーの食文化の影響を受けている地域なので、

ビールを使ってみました。黒ビールです。今回は、ベルギーの修道院、シメイのものです。

そして、北フランスと言えば、砂糖大根から作られるヴェルジョワーズという砂糖が有名。

それをふりかけましたよ。

お料理は、サヴォワ地方の郷土料理、ファルスマン。

サヴォワと言えば、じゃがいも、そしてソーセージ。

これらを詰めたお惣菜です。

現地では専用の型がありますが、今回はそれに似たシフォンケーキ型で。

プラムも入っていて、これがアクセントになって飽きずに食べられます。

皆さん、初めての味に感動されていました!

できたら、サヴォワの切っとした白ワイン飲みたかったなんて方も!(笑)

お料理は、サヴォワ地方の郷土料理、ファルスマン。

サヴォワと言えば、じゃがいも、そしてソーセージ。

これらを詰めたお惣菜です。

現地では専用の型がありますが、今回はそれに似たシフォンケーキ型で。

プラムも入っていて、これがアクセントになって飽きずに食べられます。

皆さん、初めての味に感動されていました!

できたら、サヴォワの切っとした白ワイン飲みたかったなんて方も!(笑)

今週末のフランスお惣菜クラス。ワインは、この季節にふさわしいVouvray のペティアンで。

今週末のフランスお惣菜クラス。ワインは、この季節にふさわしいVouvray のペティアンで。

サントノレは、1840年代、パリのサントノレ通りにあったシブーストという店で

働いていたパティシエ、オーギュスト・ジュリアンくんが考案しました。

当初は、ブリオッシュ生地で周囲を囲っていたそうです。でもクリームの水分を

吸い込んで生地が湿ってしまうので、こりゃあかん、となり、構成をかえて、

下はパイ生地、周囲のシュー、そして中はシブーストクリーム(本来は、

これです。カスタードのイタメレを混ぜたもの)仕立てにしたそう。

今に近い形になったのは、兄弟と独立した店で試作を重ねて作ったもの。

彼らの存在は、トロワ・フレール(3人兄弟)型という型の名前に残っています。

サントノレは、1840年代、パリのサントノレ通りにあったシブーストという店で

働いていたパティシエ、オーギュスト・ジュリアンくんが考案しました。

当初は、ブリオッシュ生地で周囲を囲っていたそうです。でもクリームの水分を

吸い込んで生地が湿ってしまうので、こりゃあかん、となり、構成をかえて、

下はパイ生地、周囲のシュー、そして中はシブーストクリーム(本来は、

これです。カスタードのイタメレを混ぜたもの)仕立てにしたそう。

今に近い形になったのは、兄弟と独立した店で試作を重ねて作ったもの。

彼らの存在は、トロワ・フレール(3人兄弟)型という型の名前に残っています。

今回は、下はメレンゲで春らしくかる~く仕上げました。

これだったら、ワンオペレストランでも、メレンゲとシューを事前に仕込んでおけて、

提供するときにクリーム。はかないデザート感もあって、私世代にはウケルと思う。

私世代って何歳???(笑)。

あ、そうそう聖人カレンダーによると、サントノレ様は、5月16日です。

Saint-Honoreは、オノレ聖人と言う意味で聖人に列聖されています。

パンと菓子職人の守り聖人です。フランスには聖人カレンダーなるものが存在し、

毎日365日365人の聖人が見守ってくれております。

2品目は、クレープシュゼットです。

クレープシュゼットと苺のサントノレ。シュゼットとは女性の名前。

1986年、モンテカルロのカフェドパリというレストランンに女性と一緒にやってきたイギリス皇太子エドワード7世に、

エスコフェエの弟子だったアンリシャルパンチエが特別に提供。そのデザートに同伴の女性、

シュゼットさんの名前をつけたところから始まりました。

今回は、下はメレンゲで春らしくかる~く仕上げました。

これだったら、ワンオペレストランでも、メレンゲとシューを事前に仕込んでおけて、

提供するときにクリーム。はかないデザート感もあって、私世代にはウケルと思う。

私世代って何歳???(笑)。

あ、そうそう聖人カレンダーによると、サントノレ様は、5月16日です。

Saint-Honoreは、オノレ聖人と言う意味で聖人に列聖されています。

パンと菓子職人の守り聖人です。フランスには聖人カレンダーなるものが存在し、

毎日365日365人の聖人が見守ってくれております。

2品目は、クレープシュゼットです。

クレープシュゼットと苺のサントノレ。シュゼットとは女性の名前。

1986年、モンテカルロのカフェドパリというレストランンに女性と一緒にやってきたイギリス皇太子エドワード7世に、

エスコフェエの弟子だったアンリシャルパンチエが特別に提供。そのデザートに同伴の女性、

シュゼットさんの名前をつけたところから始まりました。

日本でクレープが珍しかった頃、神戸のアンリシャルパンチエというお菓子屋がサロンで食べさせてくれるらしいと聞いて、

大学生だった私は親友のユッコと一緒にわざわざ食べに行った思い出が!

もちろん当時は、アンリシャルパンチエが人の名前なんて露とも知らず・・・。

日本でクレープが珍しかった頃、神戸のアンリシャルパンチエというお菓子屋がサロンで食べさせてくれるらしいと聞いて、

大学生だった私は親友のユッコと一緒にわざわざ食べに行った思い出が!

もちろん当時は、アンリシャルパンチエが人の名前なんて露とも知らず・・・。

お菓子その1.アルザスのマンディアンMendiant。

言ってみれば、フルーツだくのパンプディングです。

どこの家庭でも作っていそうですけど、硬くなったパンの再利用デザートとして活

躍。パサパサになったクグロフとかもいいかもね。今回は食パン使用。買ってきたば

かりだったから、トーストして使用しました。そのままだと歯ごたえが・・。

マンディアンは、直訳すると乞食という意味。まあ、シンプルなお菓子だからそう呼

ばれていたのかな?現地ではサクランボを入れることが多いです。今回のフランス地方菓子教室では、りんごと苺。

しかし、マンディアンにはもうひとつの意味もあります。ショコラ好きな人はわかる

と思いますが、円盤のショコラにナッツやドライフルーツがのったショコラ、あれマ

ンディアンですよね。これは、Oredres de mendiants。つまり托鉢修道会と言うこと

ばがあって、4つの修道会(ドミニコ、アウグスチノ、フランシスコ、カルメル)の

修道服の色のものを上に乗せているというわけです。多くは、アーモンド、ヘーゼル

ナッツ、干しいちじく、レーズンなど。

アルザスは今、シンボルのこうのとりが帰ってきて春の到来を告げる時期ですね。

お菓子その2は、ニ・ダベイユNid d’abeillesというお菓子。蜂の巣という意味です。

アーモンドでおおったその見た目が蜂の巣っぽいです。

卵のはいらないブリオッシュ生地に、カスタードクリームを挟んで、表面には

バターやアーモンド、蜂蜜をからめたグラサージュを塗って焼きます。

表面のカリカリが美味しくてやみつきになる味。

お菓子その1.アルザスのマンディアンMendiant。

言ってみれば、フルーツだくのパンプディングです。

どこの家庭でも作っていそうですけど、硬くなったパンの再利用デザートとして活

躍。パサパサになったクグロフとかもいいかもね。今回は食パン使用。買ってきたば

かりだったから、トーストして使用しました。そのままだと歯ごたえが・・。

マンディアンは、直訳すると乞食という意味。まあ、シンプルなお菓子だからそう呼

ばれていたのかな?現地ではサクランボを入れることが多いです。今回のフランス地方菓子教室では、りんごと苺。

しかし、マンディアンにはもうひとつの意味もあります。ショコラ好きな人はわかる

と思いますが、円盤のショコラにナッツやドライフルーツがのったショコラ、あれマ

ンディアンですよね。これは、Oredres de mendiants。つまり托鉢修道会と言うこと

ばがあって、4つの修道会(ドミニコ、アウグスチノ、フランシスコ、カルメル)の

修道服の色のものを上に乗せているというわけです。多くは、アーモンド、ヘーゼル

ナッツ、干しいちじく、レーズンなど。

アルザスは今、シンボルのこうのとりが帰ってきて春の到来を告げる時期ですね。

お菓子その2は、ニ・ダベイユNid d’abeillesというお菓子。蜂の巣という意味です。

アーモンドでおおったその見た目が蜂の巣っぽいです。

卵のはいらないブリオッシュ生地に、カスタードクリームを挟んで、表面には

バターやアーモンド、蜂蜜をからめたグラサージュを塗って焼きます。

表面のカリカリが美味しくてやみつきになる味。

お料理は、豚、パプリカをバルサミコ酢で味付けして、ひたすら煮る豚肉のブレゼ、

パプリカ風味です。手間いらずの料理で美味しいので、私も我が家に人が集まるときは、

これ!と決めています。絶対はずれないみんな大好きな甘酸っぱい味。

今回このお料理には、自家製パン・デピスを添えました。

お料理は、豚、パプリカをバルサミコ酢で味付けして、ひたすら煮る豚肉のブレゼ、

パプリカ風味です。手間いらずの料理で美味しいので、私も我が家に人が集まるときは、

これ!と決めています。絶対はずれないみんな大好きな甘酸っぱい味。

今回このお料理には、自家製パン・デピスを添えました。

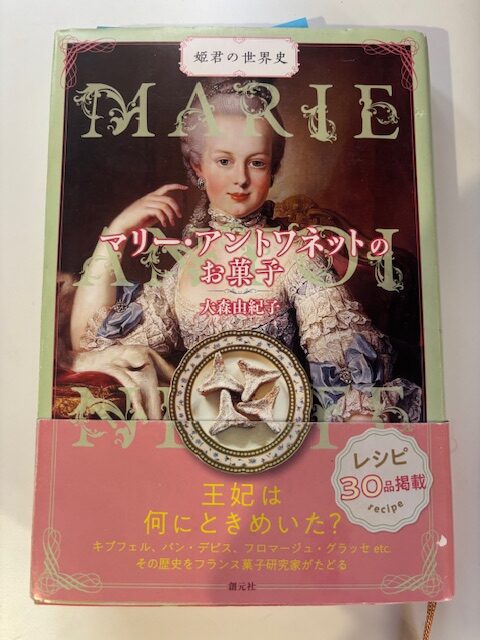

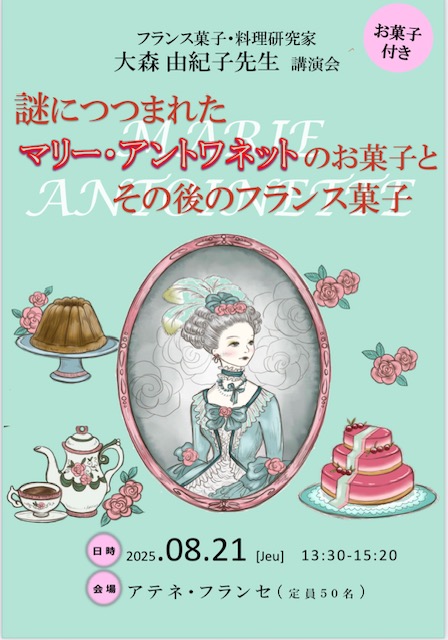

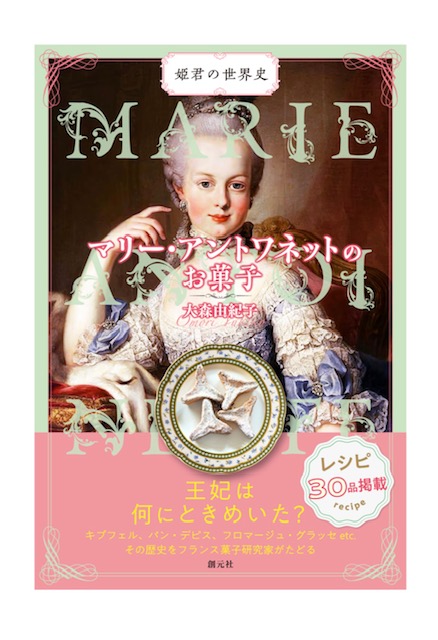

王妃は何にときめいた?

マリー・アントワネットの食は謎に包まれています。当時の資料は革命で焼失。

小食だったという説も。しかし、それは公開食事のときにあまり口を開けて食べるのは

みっともない、という理由から。

公開食事の後は、宮殿の奥にあるプライベート部屋で取り巻きたちと

美味しい料理やお菓子をおもいっきり食べていたに違いない。

だって、あの栄華を極めたハプスブルク家出身ですから。

母マリア・テレジアが設立した宮廷菓子部門では、

当時貴重だった砂糖をふんだんに使った数々の甘味が作られていました。

ハプスブルク家の幼少時、ヴェルサイユ宮殿の窮屈な生活、ルソーに感化されて造っ

た村里、そして逃亡。王妃の折々の人生に寄り添ったお菓子たちとは?

18世紀の文献やレシピを元に、彼女の生涯とお菓子をたどった本を出版します。

図絵や写真も豊富に散りばめられており、贅沢で素敵な本に仕上がります!

当時を思い起こすお菓子レシピ30入りです。

5月8日刊行。先行予約受付けしております。ご覧いただけましたらうれしいです。

ご注文サイトは、以下です。

https://sogensha.co.jp/productlist/detail?id=5089

王妃は何にときめいた?

マリー・アントワネットの食は謎に包まれています。当時の資料は革命で焼失。

小食だったという説も。しかし、それは公開食事のときにあまり口を開けて食べるのは

みっともない、という理由から。

公開食事の後は、宮殿の奥にあるプライベート部屋で取り巻きたちと

美味しい料理やお菓子をおもいっきり食べていたに違いない。

だって、あの栄華を極めたハプスブルク家出身ですから。

母マリア・テレジアが設立した宮廷菓子部門では、

当時貴重だった砂糖をふんだんに使った数々の甘味が作られていました。

ハプスブルク家の幼少時、ヴェルサイユ宮殿の窮屈な生活、ルソーに感化されて造っ

た村里、そして逃亡。王妃の折々の人生に寄り添ったお菓子たちとは?

18世紀の文献やレシピを元に、彼女の生涯とお菓子をたどった本を出版します。

図絵や写真も豊富に散りばめられており、贅沢で素敵な本に仕上がります!

当時を思い起こすお菓子レシピ30入りです。

5月8日刊行。先行予約受付けしております。ご覧いただけましたらうれしいです。

ご注文サイトは、以下です。

https://sogensha.co.jp/productlist/detail?id=5089

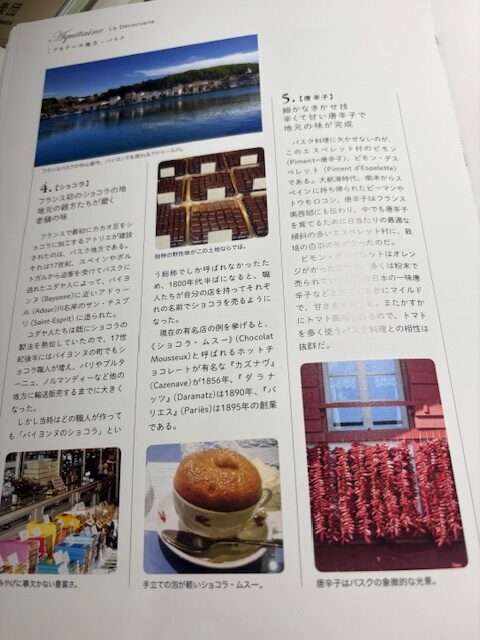

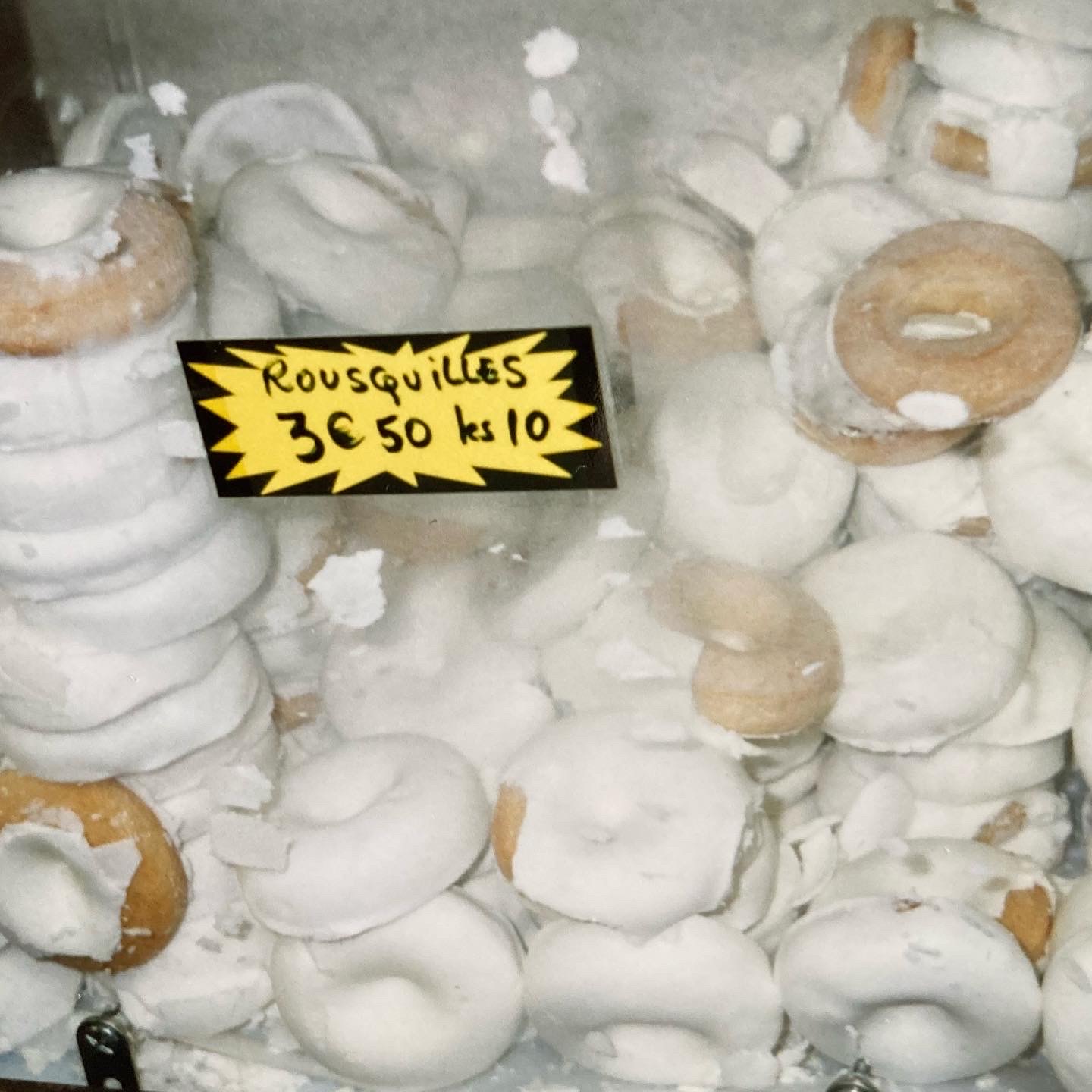

今回は、南西部の旧ラングドック・ルシヨン地方、ミディー・ピレネ―地方を合わせた、オクシタニー地域圏のお菓子を作りました。

ペルピニャンあたりで見かけるリング状のルスキーユ:これは、パティスリーという

より工場産が多く箱入りで売られています。でも、レモン風味でさくさくしていて美味。その味を再現してみました。

今回は、南西部の旧ラングドック・ルシヨン地方、ミディー・ピレネ―地方を合わせた、オクシタニー地域圏のお菓子を作りました。

ペルピニャンあたりで見かけるリング状のルスキーユ:これは、パティスリーという

より工場産が多く箱入りで売られています。でも、レモン風味でさくさくしていて美味。その味を再現してみました。

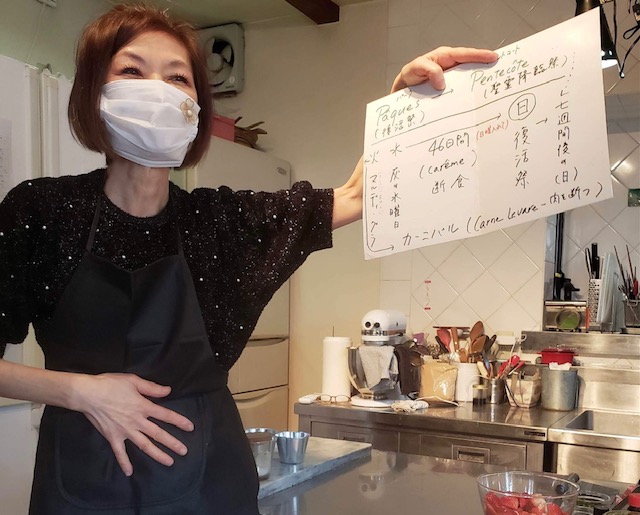

揚げ菓子は、メルヴェイユ:フランスの揚げ菓子は他にビューニュ、オレイエットな

どありますが、揚げ菓子は、基本的にはカーニヴァル(復活祭の際の断食の前に行わ

れる)に作られることが多いので、その時期に行かないと出会えないものもありま

す。

揚げ菓子は、メルヴェイユ:フランスの揚げ菓子は他にビューニュ、オレイエットな

どありますが、揚げ菓子は、基本的にはカーニヴァル(復活祭の際の断食の前に行わ

れる)に作られることが多いので、その時期に行かないと出会えないものもありま

す。

そして、キャラメリゼしたものは、クレーム・ブリュレのもとになったクレーム・カ

タラーヌです。

そして、キャラメリゼしたものは、クレーム・ブリュレのもとになったクレーム・カ

タラーヌです。

ワインマリアージュは、ラングドック・ルシヨンのロゼ。セパージュは、サンソーと

グルナッシュ。南ならではの、しっかりとした酸味、果実味を感じる美味しいワインでした。

その他、スパイス風味のアニュー・パスカルも特別出演。この春お菓子屋をオープン

するMシェフからのプレゼント。こちらも大好評!

京都教室1期生クラスは、あと2回で終わってしまうというので、このまま終わるの

も寂しい。このあとどーする?という話題になり・・・。

エンドレス???(笑)(笑)

京都教室は、2か月に1度、フランス1地方のお菓子を3品作り、土地のワインとと

もにご試食いただく授業を開催。3年で修了です。7月ごろから9月の新規生徒さんを

募集します。HPには詳細を掲載しておりませんので、ご興味のある方は、直接お問い合わせからメールを

いただけますとうれしいです。

ワインマリアージュは、ラングドック・ルシヨンのロゼ。セパージュは、サンソーと

グルナッシュ。南ならではの、しっかりとした酸味、果実味を感じる美味しいワインでした。

その他、スパイス風味のアニュー・パスカルも特別出演。この春お菓子屋をオープン

するMシェフからのプレゼント。こちらも大好評!

京都教室1期生クラスは、あと2回で終わってしまうというので、このまま終わるの

も寂しい。このあとどーする?という話題になり・・・。

エンドレス???(笑)(笑)

京都教室は、2か月に1度、フランス1地方のお菓子を3品作り、土地のワインとと

もにご試食いただく授業を開催。3年で修了です。7月ごろから9月の新規生徒さんを

募集します。HPには詳細を掲載しておりませんので、ご興味のある方は、直接お問い合わせからメールを

いただけますとうれしいです。

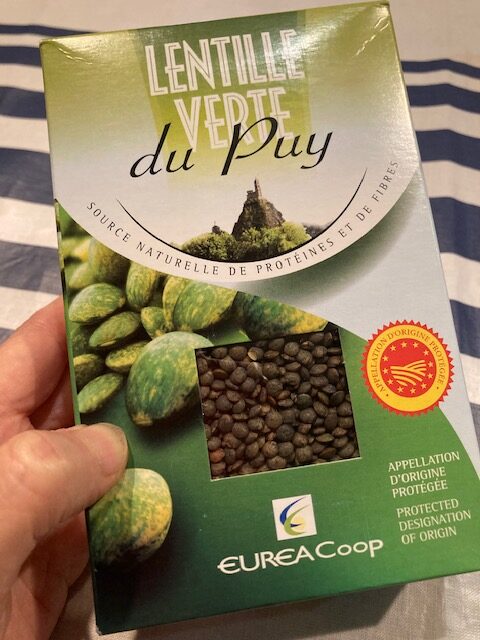

アルザス、ロレーヌ地方は豚肉を良く食べます。塩漬けやソーセージなどにして保存食にして日常の食に生かすんですね。キャベツの塩漬け(発酵して酸っぱくなるので、酢漬けと間違えそうですけど)自体もシュークルートと呼びまして、言ってみればこの保存食同士を調理!

塩漬け豚肉を使うときは(フランスではお店で売っていますが)簡単塩漬け豚肉を作ります。肩ロース全体に塩まぶして1日置き、使うときにお湯に7分くらいつけて軽く塩抜きすればオッケー。

オーヴェルニュ地方Le Puyのレンズ豆と一緒に煮ても美味しいですよ❤️

今回は、甘塩鮭を使用。

前菜は、えのきのフラン。これは(旦那さんのフレンチレストラン)マッシュルーム―がオープンする前に、

スタッフ集めてパーティーした際、さらっと作ったら好評で、以来お店の突き出しに作っていました。

マッシュルームと異なるところは、具に胡麻ペーストを加え、生地にも胡麻を散らした点です。

アルザス、ロレーヌ地方は豚肉を良く食べます。塩漬けやソーセージなどにして保存食にして日常の食に生かすんですね。キャベツの塩漬け(発酵して酸っぱくなるので、酢漬けと間違えそうですけど)自体もシュークルートと呼びまして、言ってみればこの保存食同士を調理!

塩漬け豚肉を使うときは(フランスではお店で売っていますが)簡単塩漬け豚肉を作ります。肩ロース全体に塩まぶして1日置き、使うときにお湯に7分くらいつけて軽く塩抜きすればオッケー。

オーヴェルニュ地方Le Puyのレンズ豆と一緒に煮ても美味しいですよ❤️

今回は、甘塩鮭を使用。

前菜は、えのきのフラン。これは(旦那さんのフレンチレストラン)マッシュルーム―がオープンする前に、

スタッフ集めてパーティーした際、さらっと作ったら好評で、以来お店の突き出しに作っていました。

マッシュルームと異なるところは、具に胡麻ペーストを加え、生地にも胡麻を散らした点です。

デザートは、20年前イギリスのアンティークショップで買った型を利用してつくったいちごとヨーグルトのムース。

なかなか見ないこの形にムースを抜いた時歓声が!

いちごと砂糖を一緒にして置いておいたものをフォークでつぶしたクーリを添えました。

*クーリとソースの違いは、ソースは火を通したもの。クーリは生のまま使用するものです。

デザートは、20年前イギリスのアンティークショップで買った型を利用してつくったいちごとヨーグルトのムース。

なかなか見ないこの形にムースを抜いた時歓声が!

いちごと砂糖を一緒にして置いておいたものをフォークでつぶしたクーリを添えました。

*クーリとソースの違いは、ソースは火を通したもの。クーリは生のまま使用するものです。

全卵のフィナンシェは、アーモンドパウダーと全卵、卵黄をひたすら混ぜて白っぽくして、そこに粉、

溶かしバターを混ぜて、最後に立てた卵白を混ぜるという

ちょっと作業工程が多い作り方ですが、とっても美味しいです。

全卵のフィナンシェは、アーモンドパウダーと全卵、卵黄をひたすら混ぜて白っぽくして、そこに粉、

溶かしバターを混ぜて、最後に立てた卵白を混ぜるという

ちょっと作業工程が多い作り方ですが、とっても美味しいです。

もともとはグラサージュ、かかっていなかっていなくて、皮つきアーモンドスライスを表面に張り付けた

(型に強力粉のかわりにアーモンドをところどころ張り付ければいいんです)、みんなかけて欲しいみたいな顔?しているので、

レモン汁16cc、粉砂糖80g(この分量でつくったものが完璧です。塗りやすさと乾かしたときに流れ落ちないし、半透明な仕上がりがグッド)

で作りました。

もともとはグラサージュ、かかっていなかっていなくて、皮つきアーモンドスライスを表面に張り付けた

(型に強力粉のかわりにアーモンドをところどころ張り付ければいいんです)、みんなかけて欲しいみたいな顔?しているので、

レモン汁16cc、粉砂糖80g(この分量でつくったものが完璧です。塗りやすさと乾かしたときに流れ落ちないし、半透明な仕上がりがグッド)

で作りました。

。

グラサージュは、焼きたての焼き菓子でしたら、そのまま塗れば何もしなくても乾きます。

作ったものであれば、塗ってから100℃のオープンに5分入れて乾かせばオッケー。

チョコレートとバナナキャラメリゼのタルトは、バターの量を従来のレシピより減らしたので、

見た目より軽くて美味しいと評判でした。

。

グラサージュは、焼きたての焼き菓子でしたら、そのまま塗れば何もしなくても乾きます。

作ったものであれば、塗ってから100℃のオープンに5分入れて乾かせばオッケー。

チョコレートとバナナキャラメリゼのタルトは、バターの量を従来のレシピより減らしたので、

見た目より軽くて美味しいと評判でした。

このクラスでは、珍しいフランスの地方のお菓子2品と料理を1品作ります(実習は

ないです。ずーっと私がしゃべって作ります(笑))。その後ワインと一緒にご試食

していただきます。

今回は、南西部、カスレで有名な城壁に囲まれたカルカッソンヌあたりの伝統、胡椒

のビスキュイ、アルザスで見かけるリンツァートルテ、そして料理は、コニャック地

方で生産されるブランデー、コニャックを使用して鶏肉のコニャック風味。ブラン

デー使っていただいてもいいけど、やっぱりコニャックは別格の味わいになります。

このクラスでは、珍しいフランスの地方のお菓子2品と料理を1品作ります(実習は

ないです。ずーっと私がしゃべって作ります(笑))。その後ワインと一緒にご試食

していただきます。

今回は、南西部、カスレで有名な城壁に囲まれたカルカッソンヌあたりの伝統、胡椒

のビスキュイ、アルザスで見かけるリンツァートルテ、そして料理は、コニャック地

方で生産されるブランデー、コニャックを使用して鶏肉のコニャック風味。ブラン

デー使っていただいてもいいけど、やっぱりコニャックは別格の味わいになります。

リンツァートルテは、ウィーンのリンツで生まれたお菓子ですけど、アルザスにまで

伝わり、今でもストラスブールに老舗パティスリー、ネゲルなどのショーケースをに

ぎわせています。今回は今までと異なる技を披露!このクラス、4年くらいでフラン

ス1周するんですけど、私も常に更新しているから、メニューは同じだけど、毎回

しゃべる内容と技が変わるから、何巡していただいても。(笑)

今年もそれぞれ目標を持って、がんばりましょう!

リンツァートルテは、ウィーンのリンツで生まれたお菓子ですけど、アルザスにまで

伝わり、今でもストラスブールに老舗パティスリー、ネゲルなどのショーケースをに

ぎわせています。今回は今までと異なる技を披露!このクラス、4年くらいでフラン

ス1周するんですけど、私も常に更新しているから、メニューは同じだけど、毎回

しゃべる内容と技が変わるから、何巡していただいても。(笑)

今年もそれぞれ目標を持って、がんばりましょう!

今回も熱く盛り上がって無事終了。生徒さんの熱量ハンパないです。

今帰りの新幹線乗ってます。

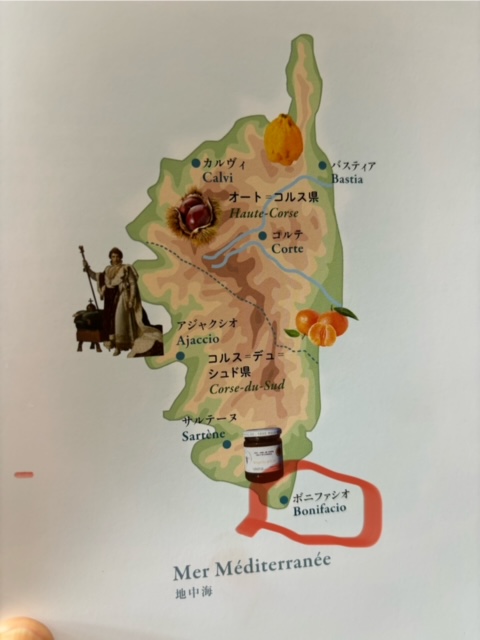

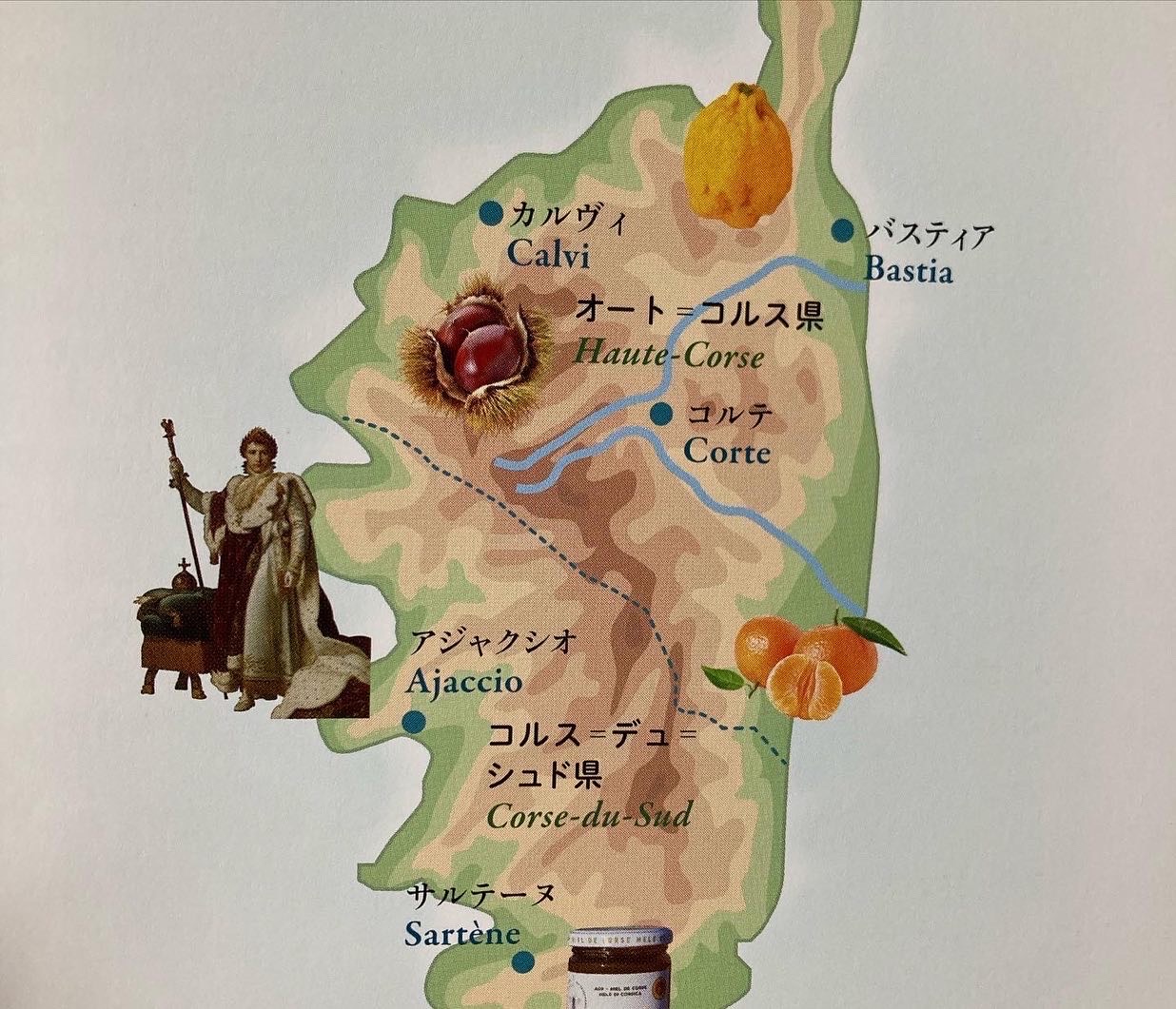

1月のテーマはコルシカのお菓子。コルシカのブロッチュ(羊、または山羊と羊の生乳からつくる

フレッシュチーズ。時期は2月から7月)を使ったチーズケーキ。

これにはコルシカの柑橘、セドラの砂糖漬けを飾りました。

焼き菓子は、コルシカのオリーブオイルのクッキー、カニストレリ。

現地の行くと、いろんなバリエーションが。今回は白ワイン風味。

他、コルシカの主食だった栗の粉を使ったものはオレンジ風味など。

パン菓子は、11/1の諸聖人の日に食べる死者のパンという菓子。

くるみとレーズンが入り、本土のブリオッシュより、バター、卵少な目で、

牛乳の代わりに水を使用。

コルシカは、農産物が乏しく、お菓子も地元のものを使って工夫して作られて

いたことがわかりますね。

京都教室は、2ヶ月に一度、京都御所のそばのシンレスカフェで開催しています。

フランス18地方のお菓子を3品ずつ歴史、エピソード交え作り、試食はその土地のワインと。

京都教室に関しては、HPに詳しくは記載しておりませんので、

お問い合わせから直接メールをいただけますと、うれしいです。

今年は9月より新規の方のお席を用意しております。

今回も熱く盛り上がって無事終了。生徒さんの熱量ハンパないです。

今帰りの新幹線乗ってます。

1月のテーマはコルシカのお菓子。コルシカのブロッチュ(羊、または山羊と羊の生乳からつくる

フレッシュチーズ。時期は2月から7月)を使ったチーズケーキ。

これにはコルシカの柑橘、セドラの砂糖漬けを飾りました。

焼き菓子は、コルシカのオリーブオイルのクッキー、カニストレリ。

現地の行くと、いろんなバリエーションが。今回は白ワイン風味。

他、コルシカの主食だった栗の粉を使ったものはオレンジ風味など。

パン菓子は、11/1の諸聖人の日に食べる死者のパンという菓子。

くるみとレーズンが入り、本土のブリオッシュより、バター、卵少な目で、

牛乳の代わりに水を使用。

コルシカは、農産物が乏しく、お菓子も地元のものを使って工夫して作られて

いたことがわかりますね。

京都教室は、2ヶ月に一度、京都御所のそばのシンレスカフェで開催しています。

フランス18地方のお菓子を3品ずつ歴史、エピソード交え作り、試食はその土地のワインと。

京都教室に関しては、HPに詳しくは記載しておりませんので、

お問い合わせから直接メールをいただけますと、うれしいです。

今年は9月より新規の方のお席を用意しております。

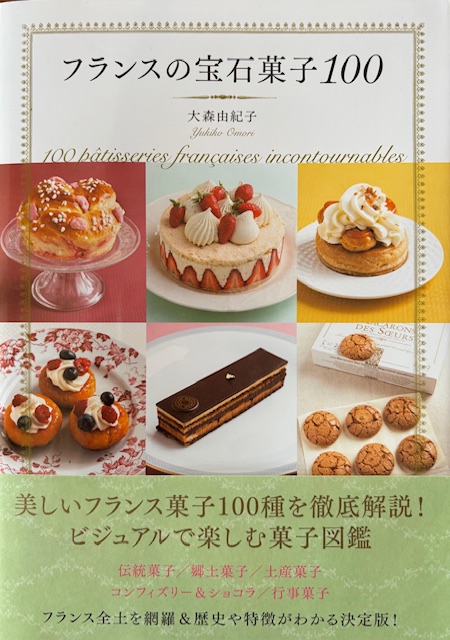

フランス菓子を、伝統、郷土、土産、行事、コンフィズリーの五つのカテゴリーに分け、

100種類をご紹介しました。

パリで撮影した素敵な写真とともに、それぞれの名前の由来や歴史的背景をエピソードを交え、

解説しております。

当初のリストアップでは、100では収まりきらなかったのですが、フランス人のエスプリを反映する

100個を厳選させていただきました。

この中から、宝石箱にしまっておきたくなるような一品をぜひ探してみてくださいね。

こちらから、ページを少し覧いただけます。

https://pie.co.jp/book/i/5895/

フランス菓子を、伝統、郷土、土産、行事、コンフィズリーの五つのカテゴリーに分け、

100種類をご紹介しました。

パリで撮影した素敵な写真とともに、それぞれの名前の由来や歴史的背景をエピソードを交え、

解説しております。

当初のリストアップでは、100では収まりきらなかったのですが、フランス人のエスプリを反映する

100個を厳選させていただきました。

この中から、宝石箱にしまっておきたくなるような一品をぜひ探してみてくださいね。

こちらから、ページを少し覧いただけます。

https://pie.co.jp/book/i/5895/ あ、あと焼いてすぐひっくり返すと、日本のりんごは汁が多いので大変なことに。

一晩型に入れたままおいておくと、汁がまたりんごに戻って超美味😘

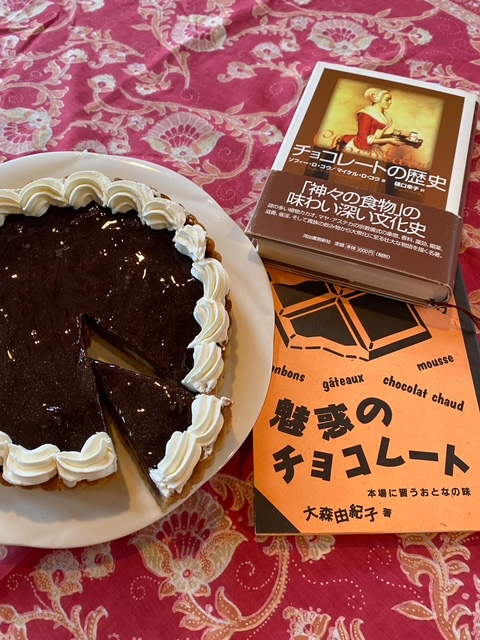

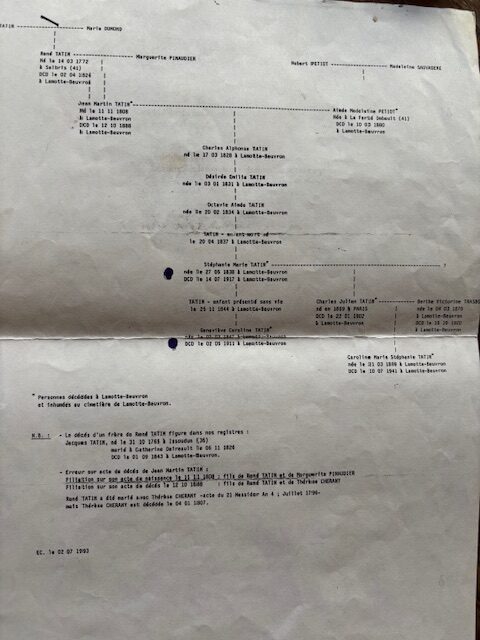

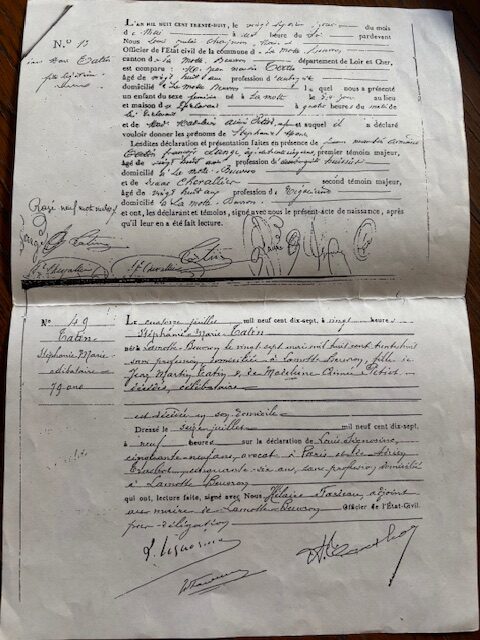

タルト・タタンは、サントル地方のラモットブーヴロンのホテルでタタン姉妹によってつくられました。

レストランが混んで忙しくて、タルトを作ろうと思ったら、りんごを先に型に入れてしまった!そんな失敗からできたそう。

初めてタタンホテルを訪ねた時、何がそんなに面白いの?くらいの感じでどうぞどうぞ、とその作り方も見せてもらい、姉妹の出生証明書や家系図のコピーもなんだか知らないがくれるというので、いただいて帰りました笑。今は観光地化し、改装してタタン目当ての旅行者を迎え入れているようです。

姉妹のお墓も教えてもらって墓参り。

あ、あと焼いてすぐひっくり返すと、日本のりんごは汁が多いので大変なことに。

一晩型に入れたままおいておくと、汁がまたりんごに戻って超美味😘

タルト・タタンは、サントル地方のラモットブーヴロンのホテルでタタン姉妹によってつくられました。

レストランが混んで忙しくて、タルトを作ろうと思ったら、りんごを先に型に入れてしまった!そんな失敗からできたそう。

初めてタタンホテルを訪ねた時、何がそんなに面白いの?くらいの感じでどうぞどうぞ、とその作り方も見せてもらい、姉妹の出生証明書や家系図のコピーもなんだか知らないがくれるというので、いただいて帰りました笑。今は観光地化し、改装してタタン目当ての旅行者を迎え入れているようです。

姉妹のお墓も教えてもらって墓参り。

お菓子もう一品は、パリ近郊のバラの花で有名はプロヴァンに伝わるお菓子、ニフレット。

折パイ生地とオレンジの花の水のカスタードクリームで作ります。

お菓子もう一品は、パリ近郊のバラの花で有名はプロヴァンに伝わるお菓子、ニフレット。

折パイ生地とオレンジの花の水のカスタードクリームで作ります。

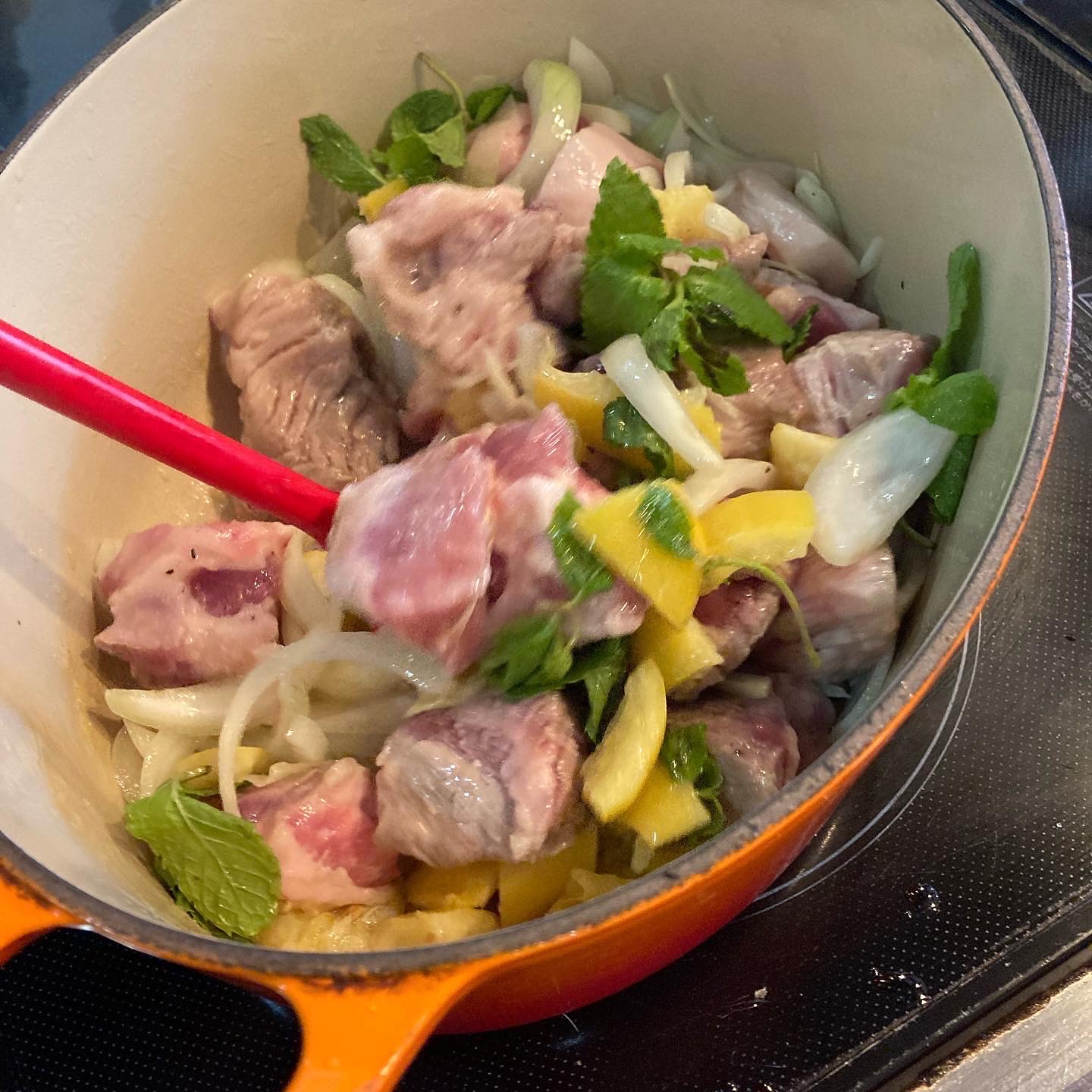

お料理は、ロワール地方の鶏肉料理。

ロワールと言えば、野菜と乳製品が美味しい地域。

鶏肉、野菜を牛乳で煮て、野菜をピュレにしてソースにします。

簡単でヘルシー。生徒さんたちにも大好評でした!

お料理は、ロワール地方の鶏肉料理。

ロワールと言えば、野菜と乳製品が美味しい地域。

鶏肉、野菜を牛乳で煮て、野菜をピュレにしてソースにします。

簡単でヘルシー。生徒さんたちにも大好評でした!

今年もあとわずかですね!

個人的には、大河ドラマ「光る君へ」が終了して、ロスに陥っております(笑)。

さて、来年はどんなドラマ、そして年になるでしょうか。

皆さん、良いお年をお迎えくださいね。

今年もあとわずかですね!

個人的には、大河ドラマ「光る君へ」が終了して、ロスに陥っております(笑)。

さて、来年はどんなドラマ、そして年になるでしょうか。

皆さん、良いお年をお迎えくださいね。

ジャム入りのクッキーは、リンツァートルテ(オーストリアのリンツで17世紀発祥)のミニ版。

アルザスで購入したスパイスミックス(なんと6種類も!)使用してみました。

抜き型は軽くて押した手も痛くならないデバイヤーのこの丸型抜きで。

ジャム入りのクッキーは、リンツァートルテ(オーストリアのリンツで17世紀発祥)のミニ版。

アルザスで購入したスパイスミックス(なんと6種類も!)使用してみました。

抜き型は軽くて押した手も痛くならないデバイヤーのこの丸型抜きで。

ちょっと曲がった白いクッキーは、もともとはウィーン菓子のキプフェル。

現地ではとってもポピュラーなクッキー。三日月という意味。

クロワッサンも同じ名前で売られているからちとややこしい。

アルザスでは、Demie-lune(半分の月)と呼ばれています。

中央の黒いビスキュイは、私が授業前に作ったパンデピスです。

もう一品は、缶詰のミカンを利用した、シャルロット仕立て。

中にライム風味のチーズクリームをはさみました。

こちらは、同じくデバイヤーで販売しているちょっとおもしろい口金で

側面も上もクリームを絞って、みかけをシャルロットっぽく仕上げました。

ちょっと曲がった白いクッキーは、もともとはウィーン菓子のキプフェル。

現地ではとってもポピュラーなクッキー。三日月という意味。

クロワッサンも同じ名前で売られているからちとややこしい。

アルザスでは、Demie-lune(半分の月)と呼ばれています。

中央の黒いビスキュイは、私が授業前に作ったパンデピスです。

もう一品は、缶詰のミカンを利用した、シャルロット仕立て。

中にライム風味のチーズクリームをはさみました。

こちらは、同じくデバイヤーで販売しているちょっとおもしろい口金で

側面も上もクリームを絞って、みかけをシャルロットっぽく仕上げました。

ちなみに表面にちらした紫の花びらは、矢車菊のドライです。

パリの製菓材料やで見つけました。

矢車菊は、マリー・アントワネットが愛した花として知られていますね。

ちなみに表面にちらした紫の花びらは、矢車菊のドライです。

パリの製菓材料やで見つけました。

矢車菊は、マリー・アントワネットが愛した花として知られていますね。

今年最後のフランスのお惣菜クラス。

アントレは、バスク地方のピペラド。この料理はエスペレットの唐辛子が不可欠。

大量のスクランブルエッグを作りました。まるでホテルのビュッフェか?くらいの。

土曜日も日曜日もなぜかこれ作る時は、みんな総立ちでまん前に来て見入っている。なぜだろう?笑。

かき混ぜる時、先が優しくフライパンに当たるこの魔法の木ベラが良いのよ〜。

今年最後のフランスのお惣菜クラス。

アントレは、バスク地方のピペラド。この料理はエスペレットの唐辛子が不可欠。

大量のスクランブルエッグを作りました。まるでホテルのビュッフェか?くらいの。

土曜日も日曜日もなぜかこれ作る時は、みんな総立ちでまん前に来て見入っている。なぜだろう?笑。

かき混ぜる時、先が優しくフライパンに当たるこの魔法の木ベラが良いのよ〜。

メインは、鶏の胸肉にハムとアンチョビ、バジルをロール。

野菜もクリスマス色に?クリスマス色というのは、結局バスクっぽい素材(パプリカとかトマトとか)になる

巻物4本!人生で初めて作る量だ。試作だってせいぜい2本だもん🤣

お正月にもイケルとか、コソコソ話してました皆さん。みんなはコソコソのつもりらしいけど、全部聞こえてます。笑。

メインは、鶏の胸肉にハムとアンチョビ、バジルをロール。

野菜もクリスマス色に?クリスマス色というのは、結局バスクっぽい素材(パプリカとかトマトとか)になる

巻物4本!人生で初めて作る量だ。試作だってせいぜい2本だもん🤣

お正月にもイケルとか、コソコソ話してました皆さん。みんなはコソコソのつもりらしいけど、全部聞こえてます。笑。

デザートはププランです。これは言ってみれば、シューのお菓子なんですけど、

18世紀までは、なんと鍋でつくり、宴会の際はそのままテーブルに出していました。

一皿ずつ出す現在の料理の出し方は、ロシア式といい、

以前はテーブルに大皿を並べる形式で、これはフランス式といっていたんですね。

ププランは、当時のシュー菓子の呼び方です。

デザートはププランです。これは言ってみれば、シューのお菓子なんですけど、

18世紀までは、なんと鍋でつくり、宴会の際はそのままテーブルに出していました。

一皿ずつ出す現在の料理の出し方は、ロシア式といい、

以前はテーブルに大皿を並べる形式で、これはフランス式といっていたんですね。

ププランは、当時のシュー菓子の呼び方です。

19世紀のシューは、焼きあがったら横に二つにカットして、バターをぬり砂糖をふりかけ、

表面はキャラメリゼするというものでした。今回は、ライムのメレンゲとシャンティーと一緒に生地を盛り付けました。

お茶タイムには、アルザスで購入したクリスマスノブレデレたちも!

19世紀のシューは、焼きあがったら横に二つにカットして、バターをぬり砂糖をふりかけ、

表面はキャラメリゼするというものでした。今回は、ライムのメレンゲとシャンティーと一緒に生地を盛り付けました。

お茶タイムには、アルザスで購入したクリスマスノブレデレたちも!

今日日曜日は、三重県から単発の方も見えたり(ずいぶん前にモバックショーに来ていただいたとかで、ずーっといらっしゃりたかったそうな

。遠いところありがとうございました)、パリで出会った若き才能のピアニスト、飯塚健之介くんが、パリでコンサートに出演するというので、

全員で動画応援メッセージ撮ったり、盛りだくさんのお教室でした😊❤️

今日日曜日は、三重県から単発の方も見えたり(ずいぶん前にモバックショーに来ていただいたとかで、ずーっといらっしゃりたかったそうな

。遠いところありがとうございました)、パリで出会った若き才能のピアニスト、飯塚健之介くんが、パリでコンサートに出演するというので、

全員で動画応援メッセージ撮ったり、盛りだくさんのお教室でした😊❤️

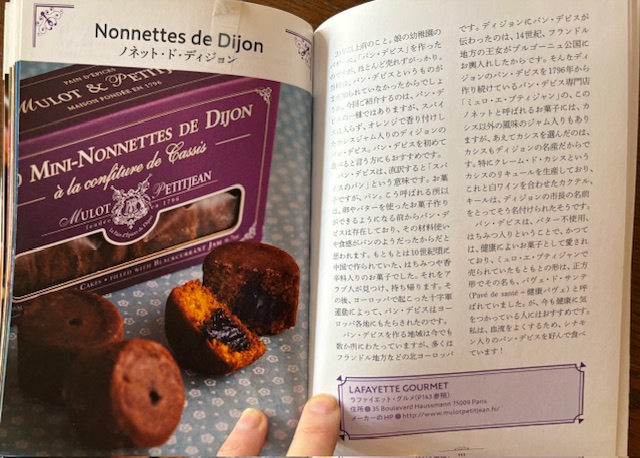

2品目、ディジョンのパン・デピスの仲間、ノネットはブルゴーニュ名産のカシスのジャムを詰めて。

現地では手作りというより、土産菓子として箱詰めで売られています。

(私のパリのスイーツ手帖参照に掲載)パティスリーで作られているというより工場産?

私はどうやってレシピを知ったのかもう思い出せない〜笑。でも美味しいんです、これが。

スパイスは、先日のアルザス訪問でゲットしたスパイスミックスを使ってみました。

テーブルクロスも、アルザスの職人一人で紡いだ布です。赤のチェック柄がオリジナルです。

2品目、ディジョンのパン・デピスの仲間、ノネットはブルゴーニュ名産のカシスのジャムを詰めて。

現地では手作りというより、土産菓子として箱詰めで売られています。

(私のパリのスイーツ手帖参照に掲載)パティスリーで作られているというより工場産?

私はどうやってレシピを知ったのかもう思い出せない〜笑。でも美味しいんです、これが。

スパイスは、先日のアルザス訪問でゲットしたスパイスミックスを使ってみました。

テーブルクロスも、アルザスの職人一人で紡いだ布です。赤のチェック柄がオリジナルです。

お料理(フランス地方菓子料理クラスでは、フランスの郷土料理一品を作ります)は、

コルシカの避暑地ボニファッシオの伝統料理puc1。余ったパンや硬くなった残りの生ハムなど(をいかした家庭の味)

なすのボニファッシオ風で。ボニファッシオは、コルシカ最南端の美しい港町。避暑地としても人気です。

お料理(フランス地方菓子料理クラスでは、フランスの郷土料理一品を作ります)は、

コルシカの避暑地ボニファッシオの伝統料理puc1。余ったパンや硬くなった残りの生ハムなど(をいかした家庭の味)

なすのボニファッシオ風で。ボニファッシオは、コルシカ最南端の美しい港町。避暑地としても人気です。

ナヴェット

ナヴェット

松の実のタルト

松の実のタルト

ガレット・プロヴァンサル

ガレット・プロヴァンサル

を作り

ワインは、もちろんロゼワイン!

を作り

ワインは、もちろんロゼワイン!

場所&アシスト、阪本ひさえさん

@sinlesslabfooddesign

場所&アシスト、阪本ひさえさん

@sinlesslabfooddesign

ワインは、ソムリエールの

@tomomi_planet

が用意して下さいました。

ワインは、ソムリエールの

@tomomi_planet

が用意して下さいました。

#フランスお菓子紀行

#2ヶ月に一回

#京都お菓子教室

#フランス地方菓子

京都教室のお問い合わせで、直接お店にいらっしゃる方がいると伺いましたが、HPのお問い合わせ覧から

メールいただけますと幸いです。

#フランスお菓子紀行

#2ヶ月に一回

#京都お菓子教室

#フランス地方菓子

京都教室のお問い合わせで、直接お店にいらっしゃる方がいると伺いましたが、HPのお問い合わせ覧から

メールいただけますと幸いです。

アップルパイの上に乗せた格子状の生地は、こちらの5連カッターでカット!

均一の幅にカットできて便利です。カットした幅に広げれば、どんな幅も可能。

(デバイヤー・ジャポンde Buyerで販売)

前菜はナスのグラタンでしたけど、グラタンのベシャメルの上にちょっとトマト缶のピュレを乗せてやくだけで、別物!

今月のフランスお惣菜クラスに前菜は、レンチンしてすでに少し柔らかくしたナスを、ニンニク効かせてちょっと炒めて、

アンチョビ&トマト風味のグラタンに。ナスは炒めると沢山オイルを吸うので、少しレンジでやわらかくしてから

オリーブオイルとにんにくを絡める程度に炒めると良いですよ。

アップルパイの上に乗せた格子状の生地は、こちらの5連カッターでカット!

均一の幅にカットできて便利です。カットした幅に広げれば、どんな幅も可能。

(デバイヤー・ジャポンde Buyerで販売)

前菜はナスのグラタンでしたけど、グラタンのベシャメルの上にちょっとトマト缶のピュレを乗せてやくだけで、別物!

今月のフランスお惣菜クラスに前菜は、レンチンしてすでに少し柔らかくしたナスを、ニンニク効かせてちょっと炒めて、

アンチョビ&トマト風味のグラタンに。ナスは炒めると沢山オイルを吸うので、少しレンジでやわらかくしてから

オリーブオイルとにんにくを絡める程度に炒めると良いですよ。

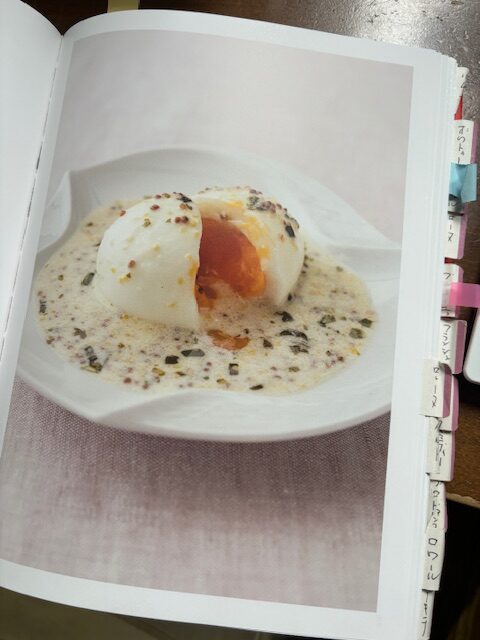

メインは、鶏肉とポーチドエッグのムーレット風。

ポーチドエッグって意外とむずかしい。卵を鍋肌に静かに落として、濃し器使って形づくってすくいます。

メインは、鶏肉とポーチドエッグのムーレット風。

ポーチドエッグって意外とむずかしい。卵を鍋肌に静かに落として、濃し器使って形づくってすくいます。

今月のフランス地方&料理クラスでは、フランス・ロレーヌ地方のヴォージュ県にある町ルミルモンの銘菓、ロリケット、

南仏サントロペのトロペジエンヌ、そして南仏のお惣菜、ズッキーニのガレットをつくりました!

ルミルモンは、もともとはフランク王国(中世フランスはフランクと呼ばれていた。フランスと呼ばれるようになったのは16世紀以降)の王の別荘が建てられたことから発展した町。ロリケットは、ここに10世紀に建設された女子修道院(Abbaye de Remirement)の敷地の形を再現したお菓子と言われています。アーモンドと卵白と蜂蜜の他にはない優しい食感のお菓子。手裏剣のような形が特徴的です。このお菓子を、実はマリー・アントワネットも食べていたにちがいありません。

たった15才のマリー・アントワネットのフランスへの輿入れは、女官、美容師、衣装係など付き人132名。馬車は57台に及びました。そして、日に4,5回変える馬の数は、およそ2000頭!それもヴェルサイユまでではなく、途中のストラスブールまで。1日の移動時間は9時間です。13の町で馬を替えながら進みます。そのうち二日間滞在したギュンツブルクでは、ルミルモン女子修道院長である叔母のアンヌ・シャルロット・ド・ロレーヌに会うことができたのです。道中初めて会う親族!どんなに安堵したことか!さらに差し入れのロリケットを食べながら、孤独と不安を癒したのだと思います。

今月のフランス地方&料理クラスでは、フランス・ロレーヌ地方のヴォージュ県にある町ルミルモンの銘菓、ロリケット、

南仏サントロペのトロペジエンヌ、そして南仏のお惣菜、ズッキーニのガレットをつくりました!

ルミルモンは、もともとはフランク王国(中世フランスはフランクと呼ばれていた。フランスと呼ばれるようになったのは16世紀以降)の王の別荘が建てられたことから発展した町。ロリケットは、ここに10世紀に建設された女子修道院(Abbaye de Remirement)の敷地の形を再現したお菓子と言われています。アーモンドと卵白と蜂蜜の他にはない優しい食感のお菓子。手裏剣のような形が特徴的です。このお菓子を、実はマリー・アントワネットも食べていたにちがいありません。

たった15才のマリー・アントワネットのフランスへの輿入れは、女官、美容師、衣装係など付き人132名。馬車は57台に及びました。そして、日に4,5回変える馬の数は、およそ2000頭!それもヴェルサイユまでではなく、途中のストラスブールまで。1日の移動時間は9時間です。13の町で馬を替えながら進みます。そのうち二日間滞在したギュンツブルクでは、ルミルモン女子修道院長である叔母のアンヌ・シャルロット・ド・ロレーヌに会うことができたのです。道中初めて会う親族!どんなに安堵したことか!さらに差し入れのロリケットを食べながら、孤独と不安を癒したのだと思います。

トロペジエンヌは、ブリオッシュ生地にクリームは、カスタードに卵白混ぜたものをはさみます。これは、南仏の港町、サントロペのパティスリー、ミカ(Micka)の創業者、ポーランド人のアレクサンドル・ミカが1950年ごろ考案したといわれています。名づけ親は、映

画の撮影でこの地を訪れていた女優のブリジッド・バルドーと言われています。

元のレシピは、彼の祖母から伝えられたもの。それはポーランドの伝統菓子バブカで

はないかと思われます。これはクグロフにもつながるお菓子だと私は思っています。

神聖ローマ帝国時代は、同じようなお菓子が各地で作られ、それが地域によって形、

名前がだんだん決まってきたのではないでしょうか。

トロペジエンヌは、ブリオッシュ生地にクリームは、カスタードに卵白混ぜたものをはさみます。これは、南仏の港町、サントロペのパティスリー、ミカ(Micka)の創業者、ポーランド人のアレクサンドル・ミカが1950年ごろ考案したといわれています。名づけ親は、映

画の撮影でこの地を訪れていた女優のブリジッド・バルドーと言われています。

元のレシピは、彼の祖母から伝えられたもの。それはポーランドの伝統菓子バブカで

はないかと思われます。これはクグロフにもつながるお菓子だと私は思っています。

神聖ローマ帝国時代は、同じようなお菓子が各地で作られ、それが地域によって形、

名前がだんだん決まってきたのではないでしょうか。

ズッキーニのガレットは、卵が多めのお好み焼きのようなもの。ニンニクの風味がアクセントです。サーモンとレモンを添えて。

ズッキーニのガレットは、卵が多めのお好み焼きのようなもの。ニンニクの風味がアクセントです。サーモンとレモンを添えて。

この手のガレット系は、フランス各地に(日本にもお好み焼き!)そこの素材を生かしたものがあります。

ジャガイモが美味しいサヴォワに行けば、ファルソンが、ブルターニュに行けば、クレープ生地にベーコンをのせたペグネなども。

この手のガレット系は、フランス各地に(日本にもお好み焼き!)そこの素材を生かしたものがあります。

ジャガイモが美味しいサヴォワに行けば、ファルソンが、ブルターニュに行けば、クレープ生地にベーコンをのせたペグネなども。

自由に動き回り、自由にしゃべりまくるわが生徒たち

いったい私の話を聞いているのかは謎なフランスお惣菜クラス。(笑)

ということで、私もなかなか自由に料理できてます~(笑)。

配ったレシピにないメニュー連発。

おかげで、皆さんレシピの余白に書き込む作業が大変であります。

しかし生徒さんの中には、その日のうちにお料理を作って写真送ってきてくれるくれ

る人が少なくない。そう、家ですぐ作れるがモットーのお料理作ってます。

自由に動き回り、自由にしゃべりまくるわが生徒たち

いったい私の話を聞いているのかは謎なフランスお惣菜クラス。(笑)

ということで、私もなかなか自由に料理できてます~(笑)。

配ったレシピにないメニュー連発。

おかげで、皆さんレシピの余白に書き込む作業が大変であります。

しかし生徒さんの中には、その日のうちにお料理を作って写真送ってきてくれるくれ

る人が少なくない。そう、家ですぐ作れるがモットーのお料理作ってます。

今回、前菜は、美味しいベーコンが手に入ったので、サヴォワ地方のファルソンというジャガイモのクレープ。

ここにたいめいけん風サラダ(私が中学生の頃から作っている初代レシピ)つけました。

メインは、クールブイヨンで煮たお魚をアンチョビバターのラヴィゴットソース風で。

ニンジンのオレンジ煮添え。100パーオレンジジュースで煮てこく増し。

今回、前菜は、美味しいベーコンが手に入ったので、サヴォワ地方のファルソンというジャガイモのクレープ。

ここにたいめいけん風サラダ(私が中学生の頃から作っている初代レシピ)つけました。

メインは、クールブイヨンで煮たお魚をアンチョビバターのラヴィゴットソース風で。

ニンジンのオレンジ煮添え。100パーオレンジジュースで煮てこく増し。

デザートは予告通りブラン・マンジェ。

風味付けに使ったアーモンドは捨てるのはもったいないので、

ボンボン・ショコラに変身させました。

デザートは予告通りブラン・マンジェ。

風味付けに使ったアーモンドは捨てるのはもったいないので、

ボンボン・ショコラに変身させました。

合わせたワインは、今注目の若手ボルドーワイン醸造家たちの一本、

Cap Royal。これがまた深い余韻を残すコスパの良い白ワインでした。

こちらの赤も評判。

合わせたワインは、今注目の若手ボルドーワイン醸造家たちの一本、

Cap Royal。これがまた深い余韻を残すコスパの良い白ワインでした。

こちらの赤も評判。

先週末は京都でフランス地方菓子教室でした。テーマはブルゴーニュ。

ブルゴーニュ地方と言えば、昔フランドルと呼ばれていた地方(オランダ、ベルギー、北フランスなど)から

マルグリット王女様がお輿入れし、その際伝えられたパン・デピスが有名です。

もともとは、チンギス・ハンが戦争に持って歩いた蜂蜜入りの硬いパンでした。

ヨーロッパに伝わる途中(十字軍が伝えた)にスパイスが加わったのです。

ブルゴーニュに伝わるパン・デピスは、パウンドケーキ系のものが多いですが、

北フランス、アルザスなどに伝わるパン・デピスは、クッキー系のものが多いですね。

ブルゴーニュには小型のノネットと呼ばれるパン・デピスもあり、こちらは、

ブルゴーニュならではのカシスのジャムが入ります。こちらもブルーベリージャム入りでつくりました。

昔のレシピを少し現代風に少しアレンジして、食べやすくしたので好評。

先週末は京都でフランス地方菓子教室でした。テーマはブルゴーニュ。

ブルゴーニュ地方と言えば、昔フランドルと呼ばれていた地方(オランダ、ベルギー、北フランスなど)から

マルグリット王女様がお輿入れし、その際伝えられたパン・デピスが有名です。

もともとは、チンギス・ハンが戦争に持って歩いた蜂蜜入りの硬いパンでした。

ヨーロッパに伝わる途中(十字軍が伝えた)にスパイスが加わったのです。

ブルゴーニュに伝わるパン・デピスは、パウンドケーキ系のものが多いですが、

北フランス、アルザスなどに伝わるパン・デピスは、クッキー系のものが多いですね。

ブルゴーニュには小型のノネットと呼ばれるパン・デピスもあり、こちらは、

ブルゴーニュならではのカシスのジャムが入ります。こちらもブルーベリージャム入りでつくりました。

昔のレシピを少し現代風に少しアレンジして、食べやすくしたので好評。

リヨンから30分ほど行ったペルージュの丘の銘菓、ガレット・ペルージエンヌも。

これは、丘にたたずむオーベルジュの厨房で教えてもらったレシピです。

生地にレモンがたくさん!これも一度食べたらわすれられない美味しさです。

リヨンから30分ほど行ったペルージュの丘の銘菓、ガレット・ペルージエンヌも。

これは、丘にたたずむオーベルジュの厨房で教えてもらったレシピです。

生地にレモンがたくさん!これも一度食べたらわすれられない美味しさです。

京都教室では、毎回、お菓子に合わせたワインもご提供しています。

今回は、ブルゴーニュの発泡酒、クレマン・ロゼでした。

*京都教室のプログラムなどは、HPに掲載しておりませんので、HPのお問い合わせから

メールをいただけますとうれしいです。

京都教室では、毎回、お菓子に合わせたワインもご提供しています。

今回は、ブルゴーニュの発泡酒、クレマン・ロゼでした。

*京都教室のプログラムなどは、HPに掲載しておりませんので、HPのお問い合わせから

メールをいただけますとうれしいです。

(会場をお借りしている京都シンレスカフェの阪本久枝さんにもお手伝いしていただいております)

(会場をお借りしている京都シンレスカフェの阪本久枝さんにもお手伝いしていただいております)

9月になると食のイベントや企画が盛りだくさん!

今回の教室で配布させていただいたパンフレットも3種類に。

フランスレストランウィーク、ボルドーワインキャンペン、そしてデバイヤーの

当教室生徒さん限定割引券などです!

今回のお菓子ベーシッククラスは、

*ワッフル

*メイプルシロップとヨーグルトのムース

そして、おまけとして、お鍋で作る簡単パンを作ったので、

キリッと冷えたボルドーのロゼと一緒に今日のベーシッククラスで大サービスアペロ😘

最近のボルドーワインは、従来の重くて高いイメージを刷新しようということで、

若手の作り手が、オーガニック製法などにも取り組んで、新しいボルドーワインの世

界を繰り広げています。

9月になると食のイベントや企画が盛りだくさん!

今回の教室で配布させていただいたパンフレットも3種類に。

フランスレストランウィーク、ボルドーワインキャンペン、そしてデバイヤーの

当教室生徒さん限定割引券などです!

今回のお菓子ベーシッククラスは、

*ワッフル

*メイプルシロップとヨーグルトのムース

そして、おまけとして、お鍋で作る簡単パンを作ったので、

キリッと冷えたボルドーのロゼと一緒に今日のベーシッククラスで大サービスアペロ😘

最近のボルドーワインは、従来の重くて高いイメージを刷新しようということで、

若手の作り手が、オーガニック製法などにも取り組んで、新しいボルドーワインの世

界を繰り広げています。

今回のワイン詳細: Mouton Cadet X Mathilde(ムートン・カデ・ロゼ・オーガニック)2022年、ロゼ (エノテカ株式会社)。

スッキリした飲み心地で、料理問わず色々なシチュエーションで飲めます。ラベルも可愛い🩷

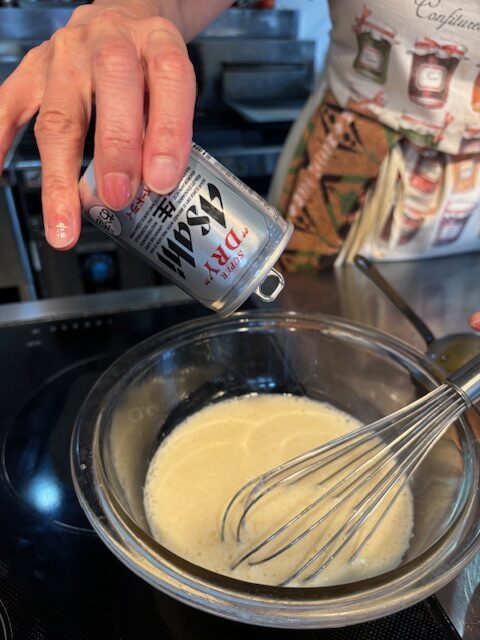

ワッフルは、ビールでふわっとした生地を作ります。周りカリっと、中はもっちりで

季節のフルーツと沖縄の砂糖を添えました。

今回のワイン詳細: Mouton Cadet X Mathilde(ムートン・カデ・ロゼ・オーガニック)2022年、ロゼ (エノテカ株式会社)。

スッキリした飲み心地で、料理問わず色々なシチュエーションで飲めます。ラベルも可愛い🩷

ワッフルは、ビールでふわっとした生地を作ります。周りカリっと、中はもっちりで

季節のフルーツと沖縄の砂糖を添えました。

メイプルシロップとヨーグルトのムースには、プラムの赤ワイン煮をしのばせて。

メイプルシロップとヨーグルトのムースには、プラムの赤ワイン煮をしのばせて。

ちょっと秋を感じさせるメニューになりました!

ちょっと秋を感じさせるメニューになりました!

ほとんど玉ねぎ!アルザスの玉ねぎタルト。アルザス地方のBas-Rhin県(ストラスブールが中心都市)では、玉ねぎは薄切りで丸いタルト型で作ります。

Haut-Rhin県(コルマールが中心都市)では、玉ねぎはみじん切りで長方形のタルト型で。

玉ねぎをベーコンと飴色になるまで炒め、空焼きしたブリゼ生地に詰めて、卵、牛乳、生クリームで作ったアパレイユを流します。

塩、こしょう、あればナツメグで味付け。ナツメグは豚肉関係が入る惣菜にしばしば登場。

キッシュの玉ねぎ多いバージョンとも言えるかも。

ほとんど玉ねぎ!アルザスの玉ねぎタルト。アルザス地方のBas-Rhin県(ストラスブールが中心都市)では、玉ねぎは薄切りで丸いタルト型で作ります。

Haut-Rhin県(コルマールが中心都市)では、玉ねぎはみじん切りで長方形のタルト型で。

玉ねぎをベーコンと飴色になるまで炒め、空焼きしたブリゼ生地に詰めて、卵、牛乳、生クリームで作ったアパレイユを流します。

塩、こしょう、あればナツメグで味付け。ナツメグは豚肉関係が入る惣菜にしばしば登場。

キッシュの玉ねぎ多いバージョンとも言えるかも。

クレーム・カタラーヌ。ペルピニャンの一つ星ホテルに泊まった時に食べて、予想以

上においしかったので、厨房に突撃!シェフに作り方聞いたらその場で作ってくれました!すっかり打ち明けた我々。

翌朝、マルシェでの買い出しや契約オーガニック農家なんてのも案内してもらっ

ちゃったり?

クレーム・ブリュレの元となった菓子と言われているスペイン、カタラーニュ地方の伝統菓子です。

かつてバルセロナ伯領だったラングドック・ルシヨン地方のペルピニャン周辺でも作られている。

私のレシピは、なのでそのシェフからの直伝である。なめらかでとっても美味しい。

スペイン語では、クレマ・カタラーナ(Crema Catalana)と呼び、かつては、3月19日の守護聖人サン・ホセの祭りに食べるお菓子。

クレーム・カタラーヌ。ペルピニャンの一つ星ホテルに泊まった時に食べて、予想以

上においしかったので、厨房に突撃!シェフに作り方聞いたらその場で作ってくれました!すっかり打ち明けた我々。

翌朝、マルシェでの買い出しや契約オーガニック農家なんてのも案内してもらっ

ちゃったり?

クレーム・ブリュレの元となった菓子と言われているスペイン、カタラーニュ地方の伝統菓子です。

かつてバルセロナ伯領だったラングドック・ルシヨン地方のペルピニャン周辺でも作られている。

私のレシピは、なのでそのシェフからの直伝である。なめらかでとっても美味しい。

スペイン語では、クレマ・カタラーナ(Crema Catalana)と呼び、かつては、3月19日の守護聖人サン・ホセの祭りに食べるお菓子。

最後は、ガトー・ド・サンテ。直訳すると健康ガトー。(笑)(笑)

カトルカールに牛乳を加えた感じのケークです。本当に素朴。

優しい甘さと食感。マフィンのようでもあると誰かがいっていました。

ただ、卵白は別にして立てて混ぜます。牛乳は、乳化にちょっとテクニックが要るかも?

来月は、地方菓子料理クラスお休みです。また10月に!

Salut!

最後は、ガトー・ド・サンテ。直訳すると健康ガトー。(笑)(笑)

カトルカールに牛乳を加えた感じのケークです。本当に素朴。

優しい甘さと食感。マフィンのようでもあると誰かがいっていました。

ただ、卵白は別にして立てて混ぜます。牛乳は、乳化にちょっとテクニックが要るかも?

来月は、地方菓子料理クラスお休みです。また10月に!

Salut!

名詞にマニーをつけると、何とかきちがい、という意味に。

たとえば、音楽好きな人は、メロマニー。

なので、シトロン(レモン)づくしの今回のタルトは、シトロマニーと名付けました(笑)。

伝統的なフランスのタルト・シトロンは、いまひとつくどい感じがして(最後にけっこうな量のバター投入)、

レモンのサヴァイヨンを作ってそれを生地に流して焼いたタルトにしました。軽快で爽やか。

タルト型は、デバイヤーの穴あき、底なしタルトリンクを使用。

名詞にマニーをつけると、何とかきちがい、という意味に。

たとえば、音楽好きな人は、メロマニー。

なので、シトロン(レモン)づくしの今回のタルトは、シトロマニーと名付けました(笑)。

伝統的なフランスのタルト・シトロンは、いまひとつくどい感じがして(最後にけっこうな量のバター投入)、

レモンのサヴァイヨンを作ってそれを生地に流して焼いたタルトにしました。軽快で爽やか。

タルト型は、デバイヤーの穴あき、底なしタルトリンクを使用。

タルトリンクや、口金に興味ある方は、

デバイヤーで検索してみてください!

製菓道具というカテゴリーで見つけることができます。

他にも、便利な調理道具がたくさんありますよ。

タルトリンクや、口金に興味ある方は、

デバイヤーで検索してみてください!

製菓道具というカテゴリーで見つけることができます。

他にも、便利な調理道具がたくさんありますよ。

こちらは、長方形の口金でデコレーション。

こちらは、長方形の口金でデコレーション。

メインは、鮭のケッパーレモンソース。焦がしバターにケッパーとレモンを入れる。

これは、もう永久的に美味しい。だってバターですから(笑)。

添え野菜に、切り干し大根をつかってラタトゥイユ風に。今回は、ゴーヤも入れてみました。

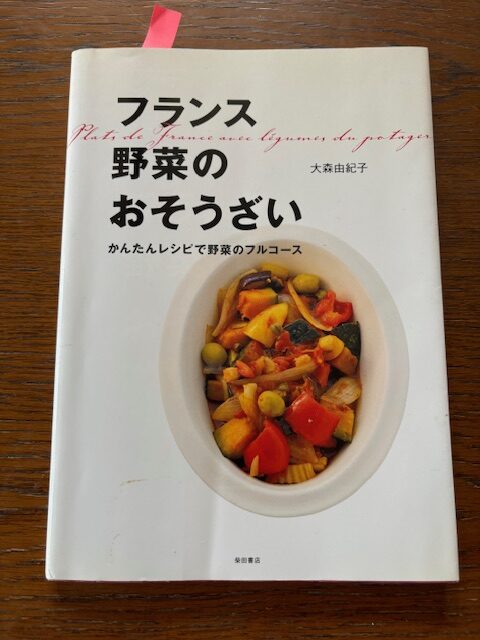

これは、数年前に出版した「フランス野菜のおそうざい」という本にも掲載しており、

けっこうリピートして作ってくれる読者さんも。

シャキシャキして、栄養もあって美味しい。使ってみてください。

メインは、鮭のケッパーレモンソース。焦がしバターにケッパーとレモンを入れる。

これは、もう永久的に美味しい。だってバターですから(笑)。

添え野菜に、切り干し大根をつかってラタトゥイユ風に。今回は、ゴーヤも入れてみました。

これは、数年前に出版した「フランス野菜のおそうざい」という本にも掲載しており、

けっこうリピートして作ってくれる読者さんも。

シャキシャキして、栄養もあって美味しい。使ってみてください。

デザートは、桃のヨーグルトムースに、渋谷ヴィロンで売っている瓶詰サヴァランを忍ばせてみました~。

周囲の絞りは、これまたデバイヤーで販売している珍しい四角の口金で飾ってみたらシュールな作品に!?

デザートは、桃のヨーグルトムースに、渋谷ヴィロンで売っている瓶詰サヴァランを忍ばせてみました~。

周囲の絞りは、これまたデバイヤーで販売している珍しい四角の口金で飾ってみたらシュールな作品に!?

教室開催でバタバタしているうちに、パリオリンピックの開会式も終わり、

競技もすでにいくつか開催されているのね。情報が追い付かない~。

しかも、時差があってなかなかテレビもね。

来月は、お惣菜クラス、お休みです。

教室開催でバタバタしているうちに、パリオリンピックの開会式も終わり、

競技もすでにいくつか開催されているのね。情報が追い付かない~。

しかも、時差があってなかなかテレビもね。

来月は、お惣菜クラス、お休みです。

このお菓子は、19世紀に考案された当初は、スグリのジャムを入れていたようなんですが、

今では、杏子ジャムなどを敷き、カスタードクリームを詰めます。今回はアルザスの

クリスティーヌ・フェルベールさんのいちじくのジャムを敷きました。

ピュイ・ダムールという名前は、19世紀、革命が終わって自由な社会になり、

音楽や芸術が発展、サロンも盛んに行われ、オペラなどの観劇も流行り、

通常のオペラ以外に、オペラ・コミックというのも人気で、

このオペラ・コミックの題目「Puits d’amour」からつけたということです。

オペラとオペラ・コミックの違いは、オペラは歌で表現しますが、コミックは、実際にしゃべることによって演じるというところです。

このお菓子は、19世紀に考案された当初は、スグリのジャムを入れていたようなんですが、

今では、杏子ジャムなどを敷き、カスタードクリームを詰めます。今回はアルザスの

クリスティーヌ・フェルベールさんのいちじくのジャムを敷きました。

ピュイ・ダムールという名前は、19世紀、革命が終わって自由な社会になり、

音楽や芸術が発展、サロンも盛んに行われ、オペラなどの観劇も流行り、

通常のオペラ以外に、オペラ・コミックというのも人気で、

このオペラ・コミックの題目「Puits d’amour」からつけたということです。

オペラとオペラ・コミックの違いは、オペラは歌で表現しますが、コミックは、実際にしゃべることによって演じるというところです。

当初は北部のフランドル地方で食べられていましたが、

フランドルのマルグリット王女が、1369年にブルゴーニュ公国に嫁いだことから、

ブルゴーニュに伝わり、今はディジョンの銘菓となっています。マルシェに行くと、

テンパンいっぱいに焼いたそれを切り分けて、量り売りしていたりします。もちろん、

フランドルだった今のベルギーやオランダでも食べられています。フランスですと、アルザスが有名。

当初は北部のフランドル地方で食べられていましたが、

フランドルのマルグリット王女が、1369年にブルゴーニュ公国に嫁いだことから、

ブルゴーニュに伝わり、今はディジョンの銘菓となっています。マルシェに行くと、

テンパンいっぱいに焼いたそれを切り分けて、量り売りしていたりします。もちろん、

フランドルだった今のベルギーやオランダでも食べられています。フランスですと、アルザスが有名。

パリで購入した、フルーツの宝石、フリュイ・コンフィを飾りました。本来は、焼きっぱなしが多いですが。

料理は、バスク地方のプレ・バスケ。バスクと言えば、パプリカ、トマト、

エスペレットの唐辛子と素材も元気になる色合いのものが多く、]

そこにバイヨンヌの名物、生ハムが加われば完璧!そんなお料理を作りました。

パリで購入した、フルーツの宝石、フリュイ・コンフィを飾りました。本来は、焼きっぱなしが多いですが。

料理は、バスク地方のプレ・バスケ。バスクと言えば、パプリカ、トマト、

エスペレットの唐辛子と素材も元気になる色合いのものが多く、]

そこにバイヨンヌの名物、生ハムが加われば完璧!そんなお料理を作りました。

生徒さんの復習写真を、エートル・パティス・キュイジーヌのFBでご紹介しています。

生徒さんの復習写真を、エートル・パティス・キュイジーヌのFBでご紹介しています。

さてさて、1品目ですが、ブランディーケーキつくりましたよ。

意外とみんな好きですよね。

今回生地は卵3個入る中、1個だけ卵白と卵黄に分けて、砂糖を使わないで卵白を立てたものを

混ぜたところが私の生地に対するこだわり。

そして、溶かしバターをどの時点で入れるかでも、

生地の食感が変わってきます。

さてさて、1品目ですが、ブランディーケーキつくりましたよ。

意外とみんな好きですよね。

今回生地は卵3個入る中、1個だけ卵白と卵黄に分けて、砂糖を使わないで卵白を立てたものを

混ぜたところが私の生地に対するこだわり。

そして、溶かしバターをどの時点で入れるかでも、

生地の食感が変わってきます。

ブランデーシロップを浸み込ませた生地だけでも美味しいですが、

今回は、シャンティークリームを絞りました。マンゴーを花形にカットして飾る、

スイカのムースで使ったライムの皮をすりおろして散らしてみました。

ブランデーシロップを浸み込ませた生地だけでも美味しいですが、

今回は、シャンティークリームを絞りました。マンゴーを花形にカットして飾る、

スイカのムースで使ったライムの皮をすりおろして散らしてみました。

スイカとライムのダッコワーズケーキは、

ライムとレモンを使用のムースにスイカをぼこぼこ入れて。

日曜クラスは、スイカに塩をふってみました。目が覚める柑橘風味!

軽くて爽やかな一品です~。

スイカとライムのダッコワーズケーキは、

ライムとレモンを使用のムースにスイカをぼこぼこ入れて。

日曜クラスは、スイカに塩をふってみました。目が覚める柑橘風味!

軽くて爽やかな一品です~。

レシピは配らないんですが、最近、おまけ、のケーキが人気。

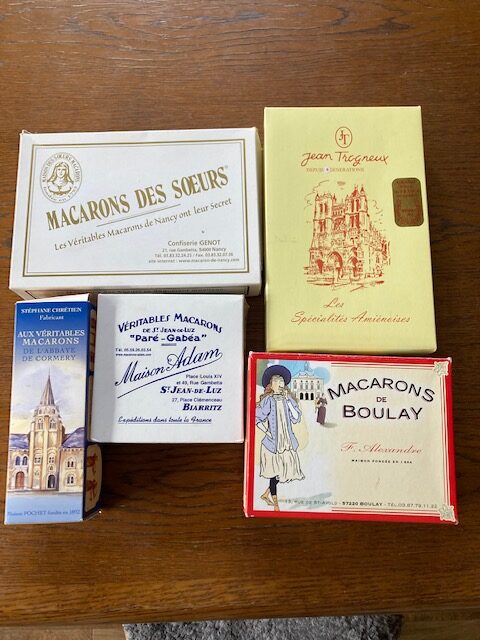

今回は、ゆきこオリジナルマカロンです。フランス各地のマカロンを食べ尽くし、

自分でも沢山作ってきた私がたどり着いたついた究極のマカロン。

それが、卵白を湯煎で立てるこのマカロンです。

題して、マカロン・ド・メディシス。フランスにマカロンを伝えたのは、

イタリアのメディチ家出身のカトリーヌ・メディシス。そんなところから名前を付けました。

ふわっと軽くて美味しいですよ!

レシピは配らないんですが、最近、おまけ、のケーキが人気。

今回は、ゆきこオリジナルマカロンです。フランス各地のマカロンを食べ尽くし、

自分でも沢山作ってきた私がたどり着いたついた究極のマカロン。

それが、卵白を湯煎で立てるこのマカロンです。

題して、マカロン・ド・メディシス。フランスにマカロンを伝えたのは、

イタリアのメディチ家出身のカトリーヌ・メディシス。そんなところから名前を付けました。

ふわっと軽くて美味しいですよ!

メインは、鶏肉にえごまとレバーの赤ワイン煮を巻いた一品。

レ・リボで煮たじゃがいも添えです。ブルーベリーをソースにしてみました。

ソフィーたちにも好評!!

メインは、鶏肉にえごまとレバーの赤ワイン煮を巻いた一品。

レ・リボで煮たじゃがいも添えです。ブルーベリーをソースにしてみました。

ソフィーたちにも好評!!

最後、desertは、スイカとチェリーのヴェリーヌ仕立て。

カンパリオレンジのじゅるじゅるのゼリーも添えてます。

シャンティーは、サワークリームも混ぜて爽やか味に!

最後、desertは、スイカとチェリーのヴェリーヌ仕立て。

カンパリオレンジのじゅるじゅるのゼリーも添えてます。

シャンティーは、サワークリームも混ぜて爽やか味に!

ソフィーも盛り付け手伝ってくれました。

ソフィーも盛り付け手伝ってくれました。

ソフィーを囲んで、惣菜日曜クラス集合写真です!

ソフィーを囲んで、惣菜日曜クラス集合写真です!

ソフィーたちと夜はマッシュルームでディナー。お昼とは異なるメンバーの生徒さんたちと。

ソフィーたちと夜はマッシュルームでディナー。お昼とは異なるメンバーの生徒さんたちと。

こちらは、とよ型でオーストリア菓子風に作りました。となりは、おまけで作ったベイクドカルピスチーズケーキ。

もう一品は、リンゴ率90パーセントアパレイユのりんごを食べさせるタルト。

卵と粉のアパレイユにリンゴを絡ませたものをタルト型に詰めます。

りんごをさつまいもに変えても。また、野菜を利用して、塩味のお惣菜タルトにもできそうです。

こちらは、とよ型でオーストリア菓子風に作りました。となりは、おまけで作ったベイクドカルピスチーズケーキ。

もう一品は、リンゴ率90パーセントアパレイユのりんごを食べさせるタルト。

卵と粉のアパレイユにリンゴを絡ませたものをタルト型に詰めます。

りんごをさつまいもに変えても。また、野菜を利用して、塩味のお惣菜タルトにもできそうです。

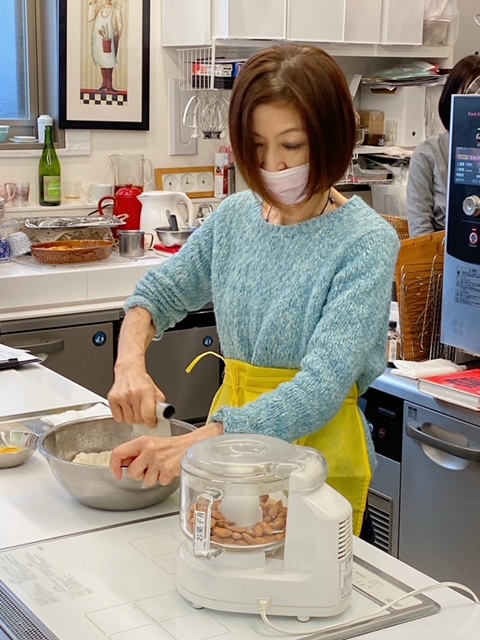

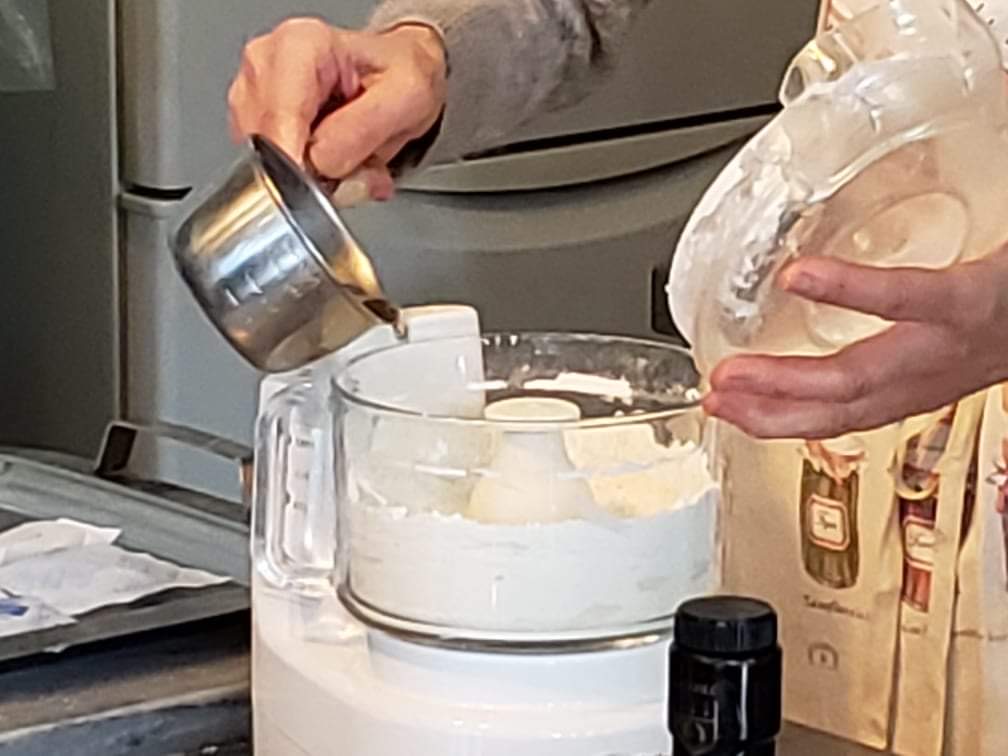

パートは、フープロでサッと混ぜてその場でフォンセ(下の台を保冷剤でガンガン冷やしておいてね。前は氷で冷やしていたけど、保冷剤たくさん溜まっていたら、こちらの方がラクチン。お家のお菓子作りはシンプルで美味しくラクチンに)粉150gの塩、砂糖少々をフープロ容器に入れ、冷蔵庫で冷やしておく。バターは、粉の半分量をキューブにカットして、冷やしておく。

粉入りフープロを回して空気を含ませ、バターを入れて回してサラサラにし、冷蔵庫から卵一つ出して割って入れてまた回せば、出来上がり。生地が冷たいうちに、ビニールなどで覆って上から綿棒で伸ばせば、もう型に敷けます。

パートは、フープロでサッと混ぜてその場でフォンセ(下の台を保冷剤でガンガン冷やしておいてね。前は氷で冷やしていたけど、保冷剤たくさん溜まっていたら、こちらの方がラクチン。お家のお菓子作りはシンプルで美味しくラクチンに)粉150gの塩、砂糖少々をフープロ容器に入れ、冷蔵庫で冷やしておく。バターは、粉の半分量をキューブにカットして、冷やしておく。

粉入りフープロを回して空気を含ませ、バターを入れて回してサラサラにし、冷蔵庫から卵一つ出して割って入れてまた回せば、出来上がり。生地が冷たいうちに、ビニールなどで覆って上から綿棒で伸ばせば、もう型に敷けます。

いきなりですが、カルピス登場。今カルピスって瓶じゃなくて、

プラスティックボトルなんですね!

275円のこれ1本さえあれば、美味しいチーズケーキができますよ!

今日は、今月行ったフランスお惣菜クラスのデザートからご紹介。

カルピスバナナチーズケーキです。

20年前から作っているオリジナルレシピ。

材料は、とってもシンプル。卵、カルピス、砂糖、粉おおさじ1、クリームチーズだけで

出来ちゃう、というので、教室後アップしたSNSでも大人気。

配合は教えるけど、作り方はお教室でね。(笑)

いきなりですが、カルピス登場。今カルピスって瓶じゃなくて、

プラスティックボトルなんですね!

275円のこれ1本さえあれば、美味しいチーズケーキができますよ!

今日は、今月行ったフランスお惣菜クラスのデザートからご紹介。

カルピスバナナチーズケーキです。

20年前から作っているオリジナルレシピ。

材料は、とってもシンプル。卵、カルピス、砂糖、粉おおさじ1、クリームチーズだけで

出来ちゃう、というので、教室後アップしたSNSでも大人気。

配合は教えるけど、作り方はお教室でね。(笑)

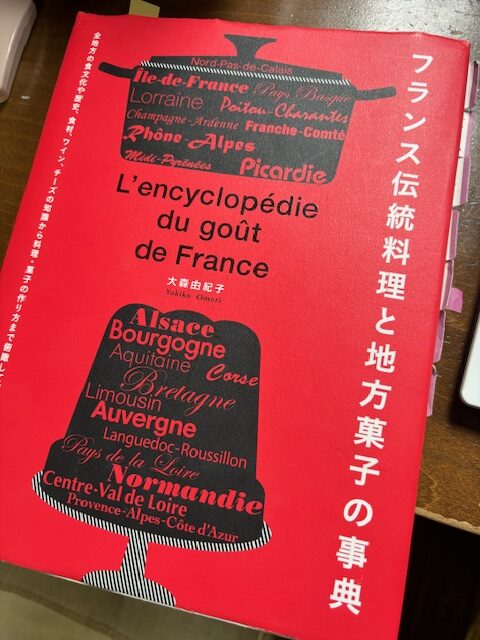

前菜は、私の「フランス伝統料理と地方菓子の事典」にも掲載した

シャンパーニュ地方に伝わる卵料理です。マスタードと生クリーム、ヴィネガーを

煮詰めてつくるソースをかけます。

前菜は、私の「フランス伝統料理と地方菓子の事典」にも掲載した

シャンパーニュ地方に伝わる卵料理です。マスタードと生クリーム、ヴィネガーを

煮詰めてつくるソースをかけます。

そして、メインは、じゃーん!

ポークのマスタード、ズッキーニ焼き。

茅乃舎の出汁につけたつめた~いトマトを添えてみました。

添え野菜や、配布するレシピにはないんです、いつも。

前日に買い物に行って、考える。

オーゼキの赤いつやつやのトマトに引き込まれたのでした(笑)。

そして、メインは、じゃーん!

ポークのマスタード、ズッキーニ焼き。

茅乃舎の出汁につけたつめた~いトマトを添えてみました。

添え野菜や、配布するレシピにはないんです、いつも。

前日に買い物に行って、考える。

オーゼキの赤いつやつやのトマトに引き込まれたのでした(笑)。

地域によっては、他にも、オレイエット、メルヴェイユなどの揚げ菓子がありますね。

カーニバルは、19世紀までは行われていた模様。ビクトル・ユゴーのレ・ミゼラブルの中に、

コゼットの結婚式が告解の火曜日(カーニバルの最終日)に行われ、

Mariage un mardi gras n’aura point d’enfants ingratsという一文があって、それは、

告解の火曜日に結婚すれば、恩知らずの子供は生まれない意味です。

もうパリなどでは、カーニバルは行われていないが、この時期、クレープや揚げ菓子などを店頭に並べるパティスリーもあります。

地方では、まだそれらしい行事が残っているところもあるとトゥール・ダルジャンのオジェシェフから聞いたことあり。

このクラス、3日間とも同じ質問が。フランスでは揚げる油ってナニつかってるんですかって。ひまわり油とか菜種油です~。

今回私は、キャノーラ油使用。これも菜種油ですが。

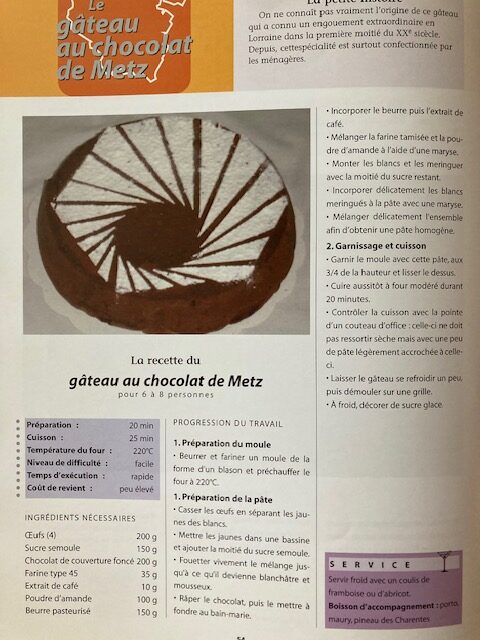

地方菓子、もう1品は、ロレーヌ地方メッスに伝わるチョコレートケーキ、メッスのチョコレートケーキです。

地域によっては、他にも、オレイエット、メルヴェイユなどの揚げ菓子がありますね。

カーニバルは、19世紀までは行われていた模様。ビクトル・ユゴーのレ・ミゼラブルの中に、

コゼットの結婚式が告解の火曜日(カーニバルの最終日)に行われ、

Mariage un mardi gras n’aura point d’enfants ingratsという一文があって、それは、

告解の火曜日に結婚すれば、恩知らずの子供は生まれない意味です。

もうパリなどでは、カーニバルは行われていないが、この時期、クレープや揚げ菓子などを店頭に並べるパティスリーもあります。

地方では、まだそれらしい行事が残っているところもあるとトゥール・ダルジャンのオジェシェフから聞いたことあり。

このクラス、3日間とも同じ質問が。フランスでは揚げる油ってナニつかってるんですかって。ひまわり油とか菜種油です~。

今回私は、キャノーラ油使用。これも菜種油ですが。

地方菓子、もう1品は、ロレーヌ地方メッスに伝わるチョコレートケーキ、メッスのチョコレートケーキです。

地方料理は、ワイン生産地の人が、ブドウの収穫を祈っていただくサラダ・サン・ヴァンタン。

サン・ヴァンタンは、ワイン生産者の守護聖人、聖ヴァンタンです。

地方料理は、ワイン生産地の人が、ブドウの収穫を祈っていただくサラダ・サン・ヴァンタン。

サン・ヴァンタンは、ワイン生産者の守護聖人、聖ヴァンタンです。

もう1品は、バスク地方のベレ・バスクにアーモンドを足しました。

160℃で15分グリルしたアーモンドを中にも詰めて、チョコレートと一緒に粉砕したものを、

表面にまぶしました。香ばしいアーモンドの香りが室内に!

バニラの鞘を飾れば、ベレー帽に!

もう1品は、バスク地方のベレ・バスクにアーモンドを足しました。

160℃で15分グリルしたアーモンドを中にも詰めて、チョコレートと一緒に粉砕したものを、

表面にまぶしました。香ばしいアーモンドの香りが室内に!

バニラの鞘を飾れば、ベレー帽に!

今回は、初日の土曜日、アシスタントさんが急に来れなくなってしまったので、

ちょっとあたふた。それを見守ってくれる生徒さんたちが、

積極的にお手伝いしてくれました。そういう時もあるよね、ということで、

皆さんの温かさにいつも助けられております。

今回は、初日の土曜日、アシスタントさんが急に来れなくなってしまったので、

ちょっとあたふた。それを見守ってくれる生徒さんたちが、

積極的にお手伝いしてくれました。そういう時もあるよね、ということで、

皆さんの温かさにいつも助けられております。

昨日から陽気も春めいて、お教室もにぎやか。とくに土曜日は特に自由すぎる・・。(笑)

しかし、そんなおしゃべりの皆さんから、私も色々勉強させていただいております。

なるほどぉ、そういうところを気にしているんだ、とか、そういうことを知りたいのね。などなど。

ということで、今回の前菜は、トマトとアヴォカド、サーモンのセルクル仕立て。

バルサミコ酢を添えていただきます。復活祭なので、卵も!

昨日から陽気も春めいて、お教室もにぎやか。とくに土曜日は特に自由すぎる・・。(笑)

しかし、そんなおしゃべりの皆さんから、私も色々勉強させていただいております。

なるほどぉ、そういうところを気にしているんだ、とか、そういうことを知りたいのね。などなど。

ということで、今回の前菜は、トマトとアヴォカド、サーモンのセルクル仕立て。

バルサミコ酢を添えていただきます。復活祭なので、卵も!

メインは、鰤の赤ワインソース。赤ワインに合う魚って限られますけど、

鰤やさば、などは濃い味のソースに合いますね!

野菜とともに煮込んだ赤ワインをさらに煮詰め、ドゥミグラスソースのような

ビロード状にして使用。付け合わせは、白菜のレ・リボ煮。

レ・リボは、ブルターニュ地方で飲まれているちょっとすっぱいヨーグルトドリンクのようなもの。

クレープと一緒に飲んだりします。

メインは、鰤の赤ワインソース。赤ワインに合う魚って限られますけど、

鰤やさば、などは濃い味のソースに合いますね!

野菜とともに煮込んだ赤ワインをさらに煮詰め、ドゥミグラスソースのような

ビロード状にして使用。付け合わせは、白菜のレ・リボ煮。

レ・リボは、ブルターニュ地方で飲まれているちょっとすっぱいヨーグルトドリンクのようなもの。

クレープと一緒に飲んだりします。

そしてデザートは、なんとレアチーズケーキに、セロリを混ぜてしまいました!

しかし、セロリと言われなければわからない。そのしゃきしゃきした食感が楽しいデザートです。

爽やか!チーズは、フランスのKiriを使用。

そしてデザートは、なんとレアチーズケーキに、セロリを混ぜてしまいました!

しかし、セロリと言われなければわからない。そのしゃきしゃきした食感が楽しいデザートです。

爽やか!チーズは、フランスのKiriを使用。

フランス南西部、トゥールーズ・ロートレックの故郷、アルビでレンタカーを借りて

、マルセイユまで走った時、このお菓子にだいぶ助けられた。

Jeannotジャノ。お菓子と言っていいのか?中世のクラッカー?何しろ歴史が古いお菓子である。

一度発酵させてから焼く。エショデと呼ばれていたものが、ジャノ、ジャンブレット、ベーグルと発展。保存がきくので、

旅に持っていくといい。マリー・アントワネットも逃亡時は、絶対に携帯していたにちがいない。

フランス南西部、トゥールーズ・ロートレックの故郷、アルビでレンタカーを借りて

、マルセイユまで走った時、このお菓子にだいぶ助けられた。

Jeannotジャノ。お菓子と言っていいのか?中世のクラッカー?何しろ歴史が古いお菓子である。

一度発酵させてから焼く。エショデと呼ばれていたものが、ジャノ、ジャンブレット、ベーグルと発展。保存がきくので、

旅に持っていくといい。マリー・アントワネットも逃亡時は、絶対に携帯していたにちがいない。

お菓子もう一品は、コルシカの春から夏にかけて生産されるブロッチュというフレッシュチーズを使ってつくるFiadoneフィアドーヌ。

ブロッチュが手に入らないので、フロマージュ・ブランまたはリコッタでつくる。

素朴だけど美味しい。これも人気でした!白ワインのカラメルソースはオリジナル。

お菓子もう一品は、コルシカの春から夏にかけて生産されるブロッチュというフレッシュチーズを使ってつくるFiadoneフィアドーヌ。

ブロッチュが手に入らないので、フロマージュ・ブランまたはリコッタでつくる。

素朴だけど美味しい。これも人気でした!白ワインのカラメルソースはオリジナル。

お料理は、Poulet provençal.鶏肉のプロヴァンス風。プロヴァンスと言えば柑橘!

オレンジの皮のすりおろしをたくさん入れたら、とっても華やかでしあわせな味でした。

お料理は、Poulet provençal.鶏肉のプロヴァンス風。プロヴァンスと言えば柑橘!

オレンジの皮のすりおろしをたくさん入れたら、とっても華やかでしあわせな味でした。

下の生地にはレモンの皮のすりおろし、絞り生地には、偉大なタヒチバニラを惜しみなく!

日本で手に入るバニラに比べて、およそ4倍くらいのビーンズが詰まっていそう。

焼き上がりに広がるバニラの香りが素敵。ビーンズの散らばりも目で確認できる。

下の生地にはレモンの皮のすりおろし、絞り生地には、偉大なタヒチバニラを惜しみなく!

日本で手に入るバニラに比べて、およそ4倍くらいのビーンズが詰まっていそう。

焼き上がりに広がるバニラの香りが素敵。ビーンズの散らばりも目で確認できる。

絞り生地は、卵の量に気を配って。少しでも多いとエッジが立たなくて間の抜けた感じに焼き上がるし、

少ないと硬くて、無理して絞ると絞り袋破れます。

2品目は、カットしたときに流れるタヒチ産塩入りキャラメルとチョコレートのアントルメです。

絞り生地は、卵の量に気を配って。少しでも多いとエッジが立たなくて間の抜けた感じに焼き上がるし、

少ないと硬くて、無理して絞ると絞り袋破れます。

2品目は、カットしたときに流れるタヒチ産塩入りキャラメルとチョコレートのアントルメです。

ビスキュイはこれまたタヒチで,悩みに悩んだ末ゲットしたラム酒のシロップでアンビベ。

このお菓子には、ポルト酒を合わせてみました!初めて飲んだという生徒さんもいらして、これはやっぱりみんな好きね。

ここは、出会いと発見の場でもあるのです。

ビスキュイはこれまたタヒチで,悩みに悩んだ末ゲットしたラム酒のシロップでアンビベ。

このお菓子には、ポルト酒を合わせてみました!初めて飲んだという生徒さんもいらして、これはやっぱりみんな好きね。

ここは、出会いと発見の場でもあるのです。

3倍飲む強者も!あのぉ、一応ここお菓子がメインの教室なんですけど・・。

次回3倍目からお支払いいただきます(笑)。

教室終わりには、みんな赤い顔していました。

3倍飲む強者も!あのぉ、一応ここお菓子がメインの教室なんですけど・・。

次回3倍目からお支払いいただきます(笑)。

教室終わりには、みんな赤い顔していました。

さてさて、メインは、タヒチ帰りということも会って、タヒチの伝統料理、鶏肉のファファ

を作ってみました。

タヒチでは、タロイモを良く食べます。その葉、ファファを利用したお料理ですが、

現地でもホウレンソウを使ったものも多かったので、今回はホウレンソウで。

鶏肉と一緒にココナッツミルクで煮ます。

添えたお米も現地風にタイ米。生徒さん、タイ米の炊き方に

生徒さんも興味しんしん。タヒチの料理は、魚や野菜を多く使ってヘルシーで好きです。

さてさて、メインは、タヒチ帰りということも会って、タヒチの伝統料理、鶏肉のファファ

を作ってみました。

タヒチでは、タロイモを良く食べます。その葉、ファファを利用したお料理ですが、

現地でもホウレンソウを使ったものも多かったので、今回はホウレンソウで。

鶏肉と一緒にココナッツミルクで煮ます。

添えたお米も現地風にタイ米。生徒さん、タイ米の炊き方に

生徒さんも興味しんしん。タヒチの料理は、魚や野菜を多く使ってヘルシーで好きです。

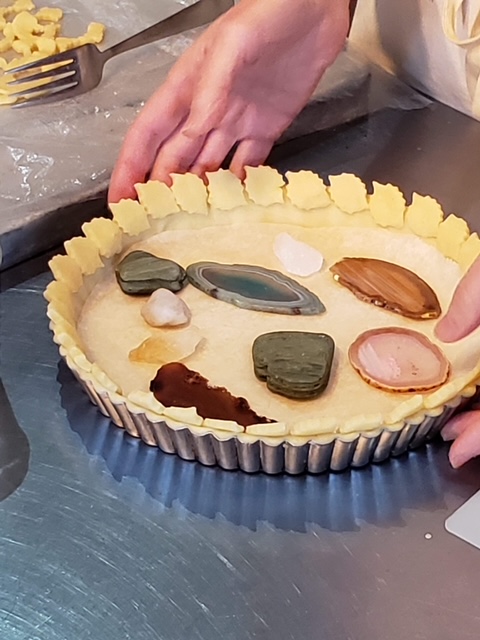

デザートは、なんだか京都のイノダコーヒーのレモンパイをSNSにポストしたときから

異常な人気だったレモンパイを作ることになってしまった(笑)。

アメリカンパイは、だいたいショートニング使いますが、今回はやっぱり美味しい方をとって

バターで。空焼きの重石シリーズに、タヒチの海でゲットした白いサンゴが追加されました。

(他は、ブルーゴーニュ、ロワール、モンブランふもとのものなどなど。フランス中の石を集めています)

フランスの脳天を突き抜けるような強烈な酸っぱさ、甘さのレモンタルトと違って、

優しいレモンの味で食べやすいということ。みんな大好きですね!!

デザートは、なんだか京都のイノダコーヒーのレモンパイをSNSにポストしたときから

異常な人気だったレモンパイを作ることになってしまった(笑)。

アメリカンパイは、だいたいショートニング使いますが、今回はやっぱり美味しい方をとって

バターで。空焼きの重石シリーズに、タヒチの海でゲットした白いサンゴが追加されました。

(他は、ブルーゴーニュ、ロワール、モンブランふもとのものなどなど。フランス中の石を集めています)

フランスの脳天を突き抜けるような強烈な酸っぱさ、甘さのレモンタルトと違って、

優しいレモンの味で食べやすいということ。みんな大好きですね!!

お菓子は、ボルドーのカヌレとプロヴァンスの松の実のタルトでした。

プロヴァンスは、かつてはナッツの生産地。なので、カリソンやヌガーが

作られてきました。

お菓子は、ボルドーのカヌレとプロヴァンスの松の実のタルトでした。

プロヴァンスは、かつてはナッツの生産地。なので、カリソンやヌガーが

作られてきました。

おまけは、金曜日クラスは、ガレットデロワ、土曜日は、金曜日から始まったミスドとGODIVAのコラボドーナツ、日曜日は、ベーシッククラスで作った生地余ったので、それでザッハトルテ再生❗️

おまけと引き換えに?笑、生徒さんには能登半島地震の寄付にご協力いただきました。みんなありがとう!

#フランス地方菓子#松の実のタルト#カヌレ#ブッフモード#フランス郷土料理#大森由紀子お菓子教室#boeufmode#tarteauxpignons #cannelé #目黒区#祐天寺#フランス郷土料理教室#能登半島地震募金

iPhoneから送信

おまけは、金曜日クラスは、ガレットデロワ、土曜日は、金曜日から始まったミスドとGODIVAのコラボドーナツ、日曜日は、ベーシッククラスで作った生地余ったので、それでザッハトルテ再生❗️

おまけと引き換えに?笑、生徒さんには能登半島地震の寄付にご協力いただきました。みんなありがとう!

#フランス地方菓子#松の実のタルト#カヌレ#ブッフモード#フランス郷土料理#大森由紀子お菓子教室#boeufmode#tarteauxpignons #cannelé #目黒区#祐天寺#フランス郷土料理教室#能登半島地震募金

iPhoneから送信

ご参考まで:こちらはウィーン本場のデメルのザッハトルテ

ご参考まで:こちらはウィーン本場のデメルのザッハトルテ

デメルのザッハは、こんな箱に入っています。

デメルのザッハは、こんな箱に入っています。

こちらは、元祖、ホテルザッハのザッハトルテです。

もう一品は、マロンのムースのお菓子、シャテイヌです。

生地には、ボワゼットペニエで木目模様をつけてみました。

構想20年!?のパート・ド・マロンでつくる栗の飾りも!

こちらは、元祖、ホテルザッハのザッハトルテです。

もう一品は、マロンのムースのお菓子、シャテイヌです。

生地には、ボワゼットペニエで木目模様をつけてみました。

構想20年!?のパート・ド・マロンでつくる栗の飾りも!

*ベーシッククラスは、来月お休みです。

*ベーシッククラスは、来月お休みです。

今年最後のフランス菓子と料理のクラスは、いちごを乗せたババを作りました!

日曜日は、12人分でした。大皿に盛ると圧倒されますね!

ババ生地は、穴をあけるとシロップの浸透が格段と時短に、そしてしっかりしみ込みます。

ラムはシロップには混ぜないで、食べるときにかけたほうが美味しい。

今年最後のフランス菓子と料理のクラスは、いちごを乗せたババを作りました!

日曜日は、12人分でした。大皿に盛ると圧倒されますね!

ババ生地は、穴をあけるとシロップの浸透が格段と時短に、そしてしっかりしみ込みます。

ラムはシロップには混ぜないで、食べるときにかけたほうが美味しい。

お菓子もう一品は、サヴォワ地方で14世紀に作られたらしいビスキュイです。

アメデ6世が神聖ローマ皇帝を迎えたときに、自分の城をかたどったというお菓子。

クリスマスっぽく飾ってみました!バターが入っていない(当時バターがあったとは思えないですし)、

にも拘わらず、しっとり。カステラのようと好評でした。

お菓子もう一品は、サヴォワ地方で14世紀に作られたらしいビスキュイです。

アメデ6世が神聖ローマ皇帝を迎えたときに、自分の城をかたどったというお菓子。

クリスマスっぽく飾ってみました!バターが入っていない(当時バターがあったとは思えないですし)、

にも拘わらず、しっとり。カステラのようと好評でした。

お料理は、茹でた野菜や卵などにサヴァイヨンソースをかけたもの。

ソースは、最後に生クリームを加えてふんわりしあげるのがポイント。

お料理は、茹でた野菜や卵などにサヴァイヨンソースをかけたもの。

ソースは、最後に生クリームを加えてふんわりしあげるのがポイント。

最後は、みんなで乾杯!来年に向けて、今年も楽しく締めくくりました。

最後は、みんなで乾杯!来年に向けて、今年も楽しく締めくくりました。

Alibabaは、サヴァランの前身のババのまたまたその前身のお菓子。

あまり見かけないけど、パリの「ストレール」で作っていますよ。

Alibabaは、サヴァランの前身のババのまたまたその前身のお菓子。

あまり見かけないけど、パリの「ストレール」で作っていますよ。

ストレールは、18世紀、ロレーヌ公国を治めていたスタニスラス・レクチンスキー公に仕えていたパティシエ。

その頃アリババという名前のお菓子ができたと言われています。

それをスペシャリテとして今でも続くストレールの店で作られているというわけです。

ストレールは、18世紀、ロレーヌ公国を治めていたスタニスラス・レクチンスキー公に仕えていたパティシエ。

その頃アリババという名前のお菓子ができたと言われています。

それをスペシャリテとして今でも続くストレールの店で作られているというわけです。

ババ生地をブリオッシュ型で焼いて、ラム酒シロップと宮崎県産の柑橘、ヘベスの汁を浸み込ませました。

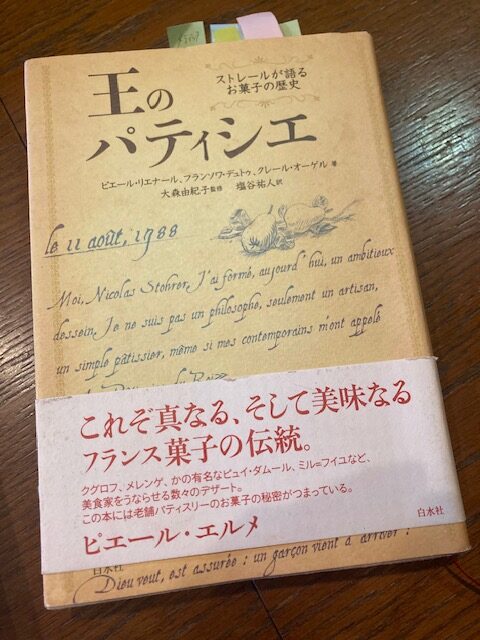

翻訳した「王のパティシエ」(ストレールの回想録本です)という本に、昔のアリババのレシピらしきものもありますが、

サフランやマラガ酒が記載されています。

そうそう、17,18世紀のお菓子に、けっこうサフランって使われているんですよ。

権力と財力の象徴。ストレールは宮廷パティシエでしたから。

ババ生地をブリオッシュ型で焼いて、ラム酒シロップと宮崎県産の柑橘、ヘベスの汁を浸み込ませました。

翻訳した「王のパティシエ」(ストレールの回想録本です)という本に、昔のアリババのレシピらしきものもありますが、

サフランやマラガ酒が記載されています。

そうそう、17,18世紀のお菓子に、けっこうサフランって使われているんですよ。

権力と財力の象徴。ストレールは宮廷パティシエでしたから。

もう一品は、みんな大好きな苺と生クリームのロールケーキ。

もう一品は、みんな大好きな苺と生クリームのロールケーキ。

これに皆さんアレンジしてクリスマスケーキ仕立てにしていただけますね!

米粉と太白胡麻脂使用、卵黄4個分にたいして卵白6個分使った生地は、軽いけど、噛み応えと味があって好評。

苺が中心になるよう巻き始めだけに、クリーム塗らないうちに並べて巻きましたよ~。

これに皆さんアレンジしてクリスマスケーキ仕立てにしていただけますね!

米粉と太白胡麻脂使用、卵黄4個分にたいして卵白6個分使った生地は、軽いけど、噛み応えと味があって好評。

苺が中心になるよう巻き始めだけに、クリーム塗らないうちに並べて巻きましたよ~。

フランスの1地方をとりあげ、3品その地方の郷土菓子を作ります。

今回は、イレギュラーでお惣菜のジャガイモのタルトも。

フランスの1地方をとりあげ、3品その地方の郷土菓子を作ります。

今回は、イレギュラーでお惣菜のジャガイモのタルトも。

そのほか、タルト・タタン、そして当教室の生徒さんが好きなフランス地方菓子のベスト3に入るヌガー・ド・トゥールを作りました。

そのほか、タルト・タタン、そして当教室の生徒さんが好きなフランス地方菓子のベスト3に入るヌガー・ド・トゥールを作りました。

お菓子に合わせたワインは、ソムリエールの知美さんが選んで下さったミュスカデです。

日曜は、教室お席お待ちの方対象に、お菓子の歴史講座という特別授業も開催。

昔の製法のマカロンも伝授させていただきました。

フランスのお菓子が形成され始めたのは、砂糖がヨーロッパに入ってきたところからですが、これを語る時、あるいは、バスクにチョコレート工場ができた話をするときも、現在も続くイスラエルXパレスチナの歴史に関係してくるのです。迫害や争いの歴史は世界に様々な影響をもたらして来たことがわかります。お菓子もグローバルな歴史の視点からみると多くの学びがありますね。

次回は、1月になります。

なお、京都教室は、現在キャンセル待ちの方を受け付けております。

HPのお問い合わせから、お気軽にお問合せください。

お菓子に合わせたワインは、ソムリエールの知美さんが選んで下さったミュスカデです。

日曜は、教室お席お待ちの方対象に、お菓子の歴史講座という特別授業も開催。

昔の製法のマカロンも伝授させていただきました。

フランスのお菓子が形成され始めたのは、砂糖がヨーロッパに入ってきたところからですが、これを語る時、あるいは、バスクにチョコレート工場ができた話をするときも、現在も続くイスラエルXパレスチナの歴史に関係してくるのです。迫害や争いの歴史は世界に様々な影響をもたらして来たことがわかります。お菓子もグローバルな歴史の視点からみると多くの学びがありますね。

次回は、1月になります。

なお、京都教室は、現在キャンセル待ちの方を受け付けております。

HPのお問い合わせから、お気軽にお問合せください。

レタスを乳製品で煮て、ミキサーにかけてかきをその汁で煮ます。

レタスの爽やかな味とかきのこくがマッチ!いくらや枝豆も添えて。

メインは、鶏肉のマスタードルーロー。

鶏むね肉を開いて、マスタードを塗ってベーコンで包んでやきます。

レタスを乳製品で煮て、ミキサーにかけてかきをその汁で煮ます。

レタスの爽やかな味とかきのこくがマッチ!いくらや枝豆も添えて。

メインは、鶏肉のマスタードルーロー。

鶏むね肉を開いて、マスタードを塗ってベーコンで包んでやきます。

こちらは、ニンジンを煮た汁とと鶏肉から出た汁を合わせて煮て、ソースとします。

こちらは、ニンジンを煮た汁とと鶏肉から出た汁を合わせて煮て、ソースとします。

デザートは、栗入り別立てチョコレートケーキです。

軽いなかにも、しっとりしたチョコと栗の風味が好評でした。

来月は、クリスマスに行います。

空きがあるクラスは、単発もお受けしていておりますので、

お問い合わせからお気軽にお尋ねください。

デザートは、栗入り別立てチョコレートケーキです。

軽いなかにも、しっとりしたチョコと栗の風味が好評でした。

来月は、クリスマスに行います。

空きがあるクラスは、単発もお受けしていておりますので、

お問い合わせからお気軽にお尋ねください。

にガナッシュ塗るのは、下地クリームのようなものよ〜とか説明しながら、

頭をよぎるのは、昨日スーパーに置き忘れたきゅうりのこと。

にガナッシュ塗るのは、下地クリームのようなものよ〜とか説明しながら、

頭をよぎるのは、昨日スーパーに置き忘れたきゅうりのこと。

帰宅したら、ないんですよね、買ったハズの1本のきゅうりが。

三和スーパーのカゴがこれまたきゅうり色🥒!

カゴの色と同化して気が付かず、そのまま置いてきちゃったんだなぁ。

取りに行くか、まあ68円だったし今更行くのもなぁ。

あ、ちゃうちゃう、今はチョコレートケーキ作らなくちゃ!笑笑。

ということで、迷ったが出ついでにレシート持ってスーパー訪れる。

陳列担当のおじさんが書類調べてくれたが、届けはないですなぁと。

では、どこ行った?

しかし、きゅうり1本でも届けて書類に書いてくれるという事実を知る。

しかし生鮮食品の場合、もしあっても微妙ですね!

今月のベーシッククラスは、チョコレートケーキと自家製オレンジコンポートが

入るオレンジケーキを作りました。

帰宅したら、ないんですよね、買ったハズの1本のきゅうりが。

三和スーパーのカゴがこれまたきゅうり色🥒!

カゴの色と同化して気が付かず、そのまま置いてきちゃったんだなぁ。

取りに行くか、まあ68円だったし今更行くのもなぁ。

あ、ちゃうちゃう、今はチョコレートケーキ作らなくちゃ!笑笑。

ということで、迷ったが出ついでにレシート持ってスーパー訪れる。

陳列担当のおじさんが書類調べてくれたが、届けはないですなぁと。

では、どこ行った?

しかし、きゅうり1本でも届けて書類に書いてくれるという事実を知る。

しかし生鮮食品の場合、もしあっても微妙ですね!

今月のベーシッククラスは、チョコレートケーキと自家製オレンジコンポートが

入るオレンジケーキを作りました。

先日のミニテストの答え合わせも!(地方菓子料理クラスは、

ちょっとしたお菓子に関する問題を出します。でも、記名して提出とかはありません)

問題1,カカオがヨーロッパにもたらされたのはいつ?

次から選んで:16世紀、15世紀、18世紀

答えは、16世紀

1527年、フェルナン・コルテスという冒険家が今のメキシコあたりのアステカ王国でカカオを見つけ、神に捧げる飲み物!と狂喜して、

スペインへ持ち込んだ。その前にコロンブスが見つけていたけど、彼は全く興味を示さなかったとか。

問題2,フランスにココアを伝えた姫は次のうちだれでしょう?

マリー・アントワネット、アンヌ・ドートリッシュ、マリー・テレーズ

答えは、1615年スペインからルイ13世に嫁いだアンヌ・ドートリッシュ。ショコラチエを連れて嫁入り。

砂糖を入れて飲み始めたのは、スペイン宮廷でだったと言われいます。

問題3,飲むショコラを食べるショコラに近づけた最初の人物?

ヴァン・ホーテン、ジャン・ポール・エヴァン、リンツ

答えは、ヴァン・ホーテンですね。1828年ごろ、彼はカカオからカカオバターを抽出し、油脂とパウダーに分けたのである。

その後、イギリスのフライ社がカカオマスにカカオバターと砂糖などを混ぜて、現在のショコラに近いものに。

スイスではミルクチョコレートの開発がされ、同じくスイスのリンツがなめらかに仕上げるコンチングという行程を発案し、

今のショコラになっていったのであります。それが1880年頃です。

先日のミニテストの答え合わせも!(地方菓子料理クラスは、

ちょっとしたお菓子に関する問題を出します。でも、記名して提出とかはありません)

問題1,カカオがヨーロッパにもたらされたのはいつ?

次から選んで:16世紀、15世紀、18世紀

答えは、16世紀

1527年、フェルナン・コルテスという冒険家が今のメキシコあたりのアステカ王国でカカオを見つけ、神に捧げる飲み物!と狂喜して、

スペインへ持ち込んだ。その前にコロンブスが見つけていたけど、彼は全く興味を示さなかったとか。

問題2,フランスにココアを伝えた姫は次のうちだれでしょう?

マリー・アントワネット、アンヌ・ドートリッシュ、マリー・テレーズ

答えは、1615年スペインからルイ13世に嫁いだアンヌ・ドートリッシュ。ショコラチエを連れて嫁入り。

砂糖を入れて飲み始めたのは、スペイン宮廷でだったと言われいます。

問題3,飲むショコラを食べるショコラに近づけた最初の人物?

ヴァン・ホーテン、ジャン・ポール・エヴァン、リンツ

答えは、ヴァン・ホーテンですね。1828年ごろ、彼はカカオからカカオバターを抽出し、油脂とパウダーに分けたのである。

その後、イギリスのフライ社がカカオマスにカカオバターと砂糖などを混ぜて、現在のショコラに近いものに。

スイスではミルクチョコレートの開発がされ、同じくスイスのリンツがなめらかに仕上げるコンチングという行程を発案し、

今のショコラになっていったのであります。それが1880年頃です。

シャインマスカットには、自家製ワインのジュレを塗ってツヤをだしました。

もう1品は、キャラメル風味のフランです。これは高さのあるセルクルで作ると見栄えが良いですね。

シャインマスカットには、自家製ワインのジュレを塗ってツヤをだしました。

もう1品は、キャラメル風味のフランです。これは高さのあるセルクルで作ると見栄えが良いですね。

ここで皆さんにお伝えしたいのは、今回作ったこの形が現地と同じものだと思い込まないでということです。

カヌレやマドレーヌは、決まった形がありますが、フランスの家庭で作られているお菓子は、

家にある型で工夫してつくるので、四角でも丸でもいいんです。

オー・ボン・ビュー・タンの河田シェフもナンシーのチョコレートケーキを売っていましたが、それは円錐形でした。

ロレーヌ地方のお菓子の本のものは、写真のような素朴な姿です。

ここで皆さんにお伝えしたいのは、今回作ったこの形が現地と同じものだと思い込まないでということです。

カヌレやマドレーヌは、決まった形がありますが、フランスの家庭で作られているお菓子は、

家にある型で工夫してつくるので、四角でも丸でもいいんです。

オー・ボン・ビュー・タンの河田シェフもナンシーのチョコレートケーキを売っていましたが、それは円錐形でした。

ロレーヌ地方のお菓子の本のものは、写真のような素朴な姿です。

フランスの地方では、チョコレートを使ったお菓子は珍しいです。バスクは18世紀、スペインから亡命したユダヤ人がチョコレート工場を設立したおいうことで、チョコレートに縁がありますが、高価だったチョコレートと縁ははありません。

ロレーヌにチョコレートが手に入ったのは、18世紀にここを治めていたスタニスラス・レクチンスキー公が、

ルイ15世妃、マリー・レクザンスカのお父さんということもあり、

宮廷からチョコレートが流れていたのではないかと思われます。

そこから革命後は、そのレシピが出回り、町でも作られるようになったと憶測します。

2品目は、アキテーヌのアジャンのプルーンを利用したリソルという揚げ菓子を作りました。

アジャンは、良質なプルーンの産地としてしられており、このリソルは、その周辺地域で作られているお菓子です。

パート・ブリゼにプルーンとリンゴ を煮たものを包んであげます。

揚げると生地のバターが溶けて、軽くさくっとした食感を生み出します。

フランスの地方では、チョコレートを使ったお菓子は珍しいです。バスクは18世紀、スペインから亡命したユダヤ人がチョコレート工場を設立したおいうことで、チョコレートに縁がありますが、高価だったチョコレートと縁ははありません。

ロレーヌにチョコレートが手に入ったのは、18世紀にここを治めていたスタニスラス・レクチンスキー公が、

ルイ15世妃、マリー・レクザンスカのお父さんということもあり、

宮廷からチョコレートが流れていたのではないかと思われます。

そこから革命後は、そのレシピが出回り、町でも作られるようになったと憶測します。

2品目は、アキテーヌのアジャンのプルーンを利用したリソルという揚げ菓子を作りました。

アジャンは、良質なプルーンの産地としてしられており、このリソルは、その周辺地域で作られているお菓子です。

パート・ブリゼにプルーンとリンゴ を煮たものを包んであげます。

揚げると生地のバターが溶けて、軽くさくっとした食感を生み出します。

(円形に抜いた生地を、綿棒で楕円に伸ばして、プルーンとリンゴを煮たものを詰めます)

3,お料理は、サツマイモのニョッキ。これは沢山作らねばならなかったので、生徒さんにも手伝っていただきました。

しょうゆとオリーブオイルを混ぜたものを塗って、キノコソテーを添えました。

(円形に抜いた生地を、綿棒で楕円に伸ばして、プルーンとリンゴを煮たものを詰めます)

3,お料理は、サツマイモのニョッキ。これは沢山作らねばならなかったので、生徒さんにも手伝っていただきました。

しょうゆとオリーブオイルを混ぜたものを塗って、キノコソテーを添えました。

提出はしませんが、地方菓子クラスでは、1年前から行っている小テストも!

今回の問題は、以下です。皆さん、わかりますか?

テストは前回習ったことの復習。ボケ防止も兼ねて!?(笑)

① 次の中でクルミの産地でない地域はどこでしょう。

1. ペリゴール

2. マルセイユ

3. グルノーブル

② レモンで有名なマントンのレモン祭りは、いつでしょう。

1. 8月

2. 11月

3. 2月

③ 先月、ギリシャ風の野菜のマリネを作りましたが、ギリシャ風とは?

次の文の( )に言葉を入れてください。

ギリシャに起源をもつか、地中海沿岸地方の料理で、ふつう( )入りの

マリナードの中で煮て、冷たくして供する野菜料理をいう。

答え:①はマルセイユ,②は2月、③はオリーブオイルです。

提出はしませんが、地方菓子クラスでは、1年前から行っている小テストも!

今回の問題は、以下です。皆さん、わかりますか?

テストは前回習ったことの復習。ボケ防止も兼ねて!?(笑)

① 次の中でクルミの産地でない地域はどこでしょう。

1. ペリゴール

2. マルセイユ

3. グルノーブル

② レモンで有名なマントンのレモン祭りは、いつでしょう。

1. 8月

2. 11月

3. 2月

③ 先月、ギリシャ風の野菜のマリネを作りましたが、ギリシャ風とは?

次の文の( )に言葉を入れてください。

ギリシャに起源をもつか、地中海沿岸地方の料理で、ふつう( )入りの

マリナードの中で煮て、冷たくして供する野菜料理をいう。

答え:①はマルセイユ,②は2月、③はオリーブオイルです。

(お菓子2種盛り合わせです)

(お菓子2種盛り合わせです)

ちょっと辛くて苦いヌガーグラッセ作りました。

今回のこだわりは、ナッツを中に入れないで、キャラメリゼして上に乗せたということ。

(食べるたびに思っていたんですよ、ナッツ、冷凍にして美味しいかって。

ヌガーグラッセというからには、ナッツは欠かせないが)

甘さの連続はあきるから、ヨーグルトを加えて、

カンパリと唐辛子味の辛味のあるメキシコの蜂蜜HABANERO を使用したこと。

これがまたアクセントになって夏の味に!

せっかくだから、カンパリオレンジもご馳走😍

今までお菓子に苦味という観念はなかったが、これからはありですね。

もう一品は、クッキーとブラウニーを同時に味わえる焼き菓子をつくりました。

ちょっと辛くて苦いヌガーグラッセ作りました。

今回のこだわりは、ナッツを中に入れないで、キャラメリゼして上に乗せたということ。

(食べるたびに思っていたんですよ、ナッツ、冷凍にして美味しいかって。

ヌガーグラッセというからには、ナッツは欠かせないが)

甘さの連続はあきるから、ヨーグルトを加えて、

カンパリと唐辛子味の辛味のあるメキシコの蜂蜜HABANERO を使用したこと。

これがまたアクセントになって夏の味に!

せっかくだから、カンパリオレンジもご馳走😍

今までお菓子に苦味という観念はなかったが、これからはありですね。

もう一品は、クッキーとブラウニーを同時に味わえる焼き菓子をつくりました。

ピエールと。当時のパリのフォションで。

今回の地方クラス、料理は夏にぴったりのギリシャ風野菜のマリネ。

白ワイン、オリーブ油同量にレモン汁をいれて野菜たちを軽く煮込んで、冷やして食べます。

干しブドウを少しいれるのがポイント。

ピエールと。当時のパリのフォションで。

今回の地方クラス、料理は夏にぴったりのギリシャ風野菜のマリネ。

白ワイン、オリーブ油同量にレモン汁をいれて野菜たちを軽く煮込んで、冷やして食べます。

干しブドウを少しいれるのがポイント。

お菓子その1は、マントンのレモンのタルトです。アパレイユに立てた卵白を混ぜるので、

とっても軽くて、でも、レモン風味はバッチリ!

お菓子その1は、マントンのレモンのタルトです。アパレイユに立てた卵白を混ぜるので、

とっても軽くて、でも、レモン風味はバッチリ!

お菓子その2は、クルミのお菓子、ケルシー・ノワ。ケルシーとは、今のペリゴール周辺の昔の呼び名。

この近辺は、クルミの生産地として有名。粉はおおさじ1しか入らない、くるみを食べさせる焼き菓子です。

シナモンとレモン風味が効いているくるみのお菓子ですが、こちらも立てた卵白を入れるので、軽く仕上がって

人気のお菓子。

お菓子その2は、クルミのお菓子、ケルシー・ノワ。ケルシーとは、今のペリゴール周辺の昔の呼び名。

この近辺は、クルミの生産地として有名。粉はおおさじ1しか入らない、くるみを食べさせる焼き菓子です。

シナモンとレモン風味が効いているくるみのお菓子ですが、こちらも立てた卵白を入れるので、軽く仕上がって

人気のお菓子。

一つ目は、フロマージュ・ブランとスイカのムース: